中印生育行为影响家庭暴力的经济学分析

武汉大学硕士学位论文

| 研究生姓名 | 杨景媛 |

|---|---|

| 学号 | 2021201050035 |

| 指导教师姓名、职称 | 郭汝飞、副教授 |

| 学科、专业名称 | 理论经济学、世界经济 |

| 研究方向 | 地区国别经济 |

二〇二四年五月

Fertility and Domestic Violence: An Economic Study between China and India

By Jingyuan Yang

May, 2024

郑重声明

本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的,学位论文没有剽窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范和侵权行为,否则,本人愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果,特此郑重声明。

学位论文作者(签名):__________________

____年____月____日

摘要

根据世界卫生组织的调查,全球有近 35%的女性经历过家庭暴力。经济学中 有关家庭暴力的文献,着重分析了就业、收入、受教育水平等因素对家庭暴力的 影响。本文率先研究了生育对家庭暴力的影响。基于一个夫妻间的合作博弈模型, 本文发现生育会增加夫妻间合作均衡的租值,并降低妻子的外部选择价值,从而 引致丈夫对妻子施加更多的家庭暴力。为了检验该理论,本文基于中国妇女地位 调查与印度家庭与健康调查的微观数据,进行双重固定效应回归发现:首先,在 中印,生育水平的上升都显著导致了家暴发生率的增多。其次,该影响在中国乡 村有更明显的体现;而在印度,城镇影响要大于乡村影响。最后,随着时间推移, 生育对家暴的影响在不断降低,中国的城乡差异也在减少;但在印度,高种姓的 降低水平明显更快。

为了识别生育对家庭暴力的因果效应,本文基于中国妇女地位调查与印度家 庭与健康调查的微观数据,构建了拟面板数据,运用事件研究法,发现女性生育 子女之后会遭受更多的家庭暴力。具体而言,在生育后的第一年和第二年,家暴 发生率的上升并不明显,但在第三年和第四年家暴发生率有明显上升,该效应可 以持续到生育后的第七年及以后。该效应在农村地区有更为持久的体现。

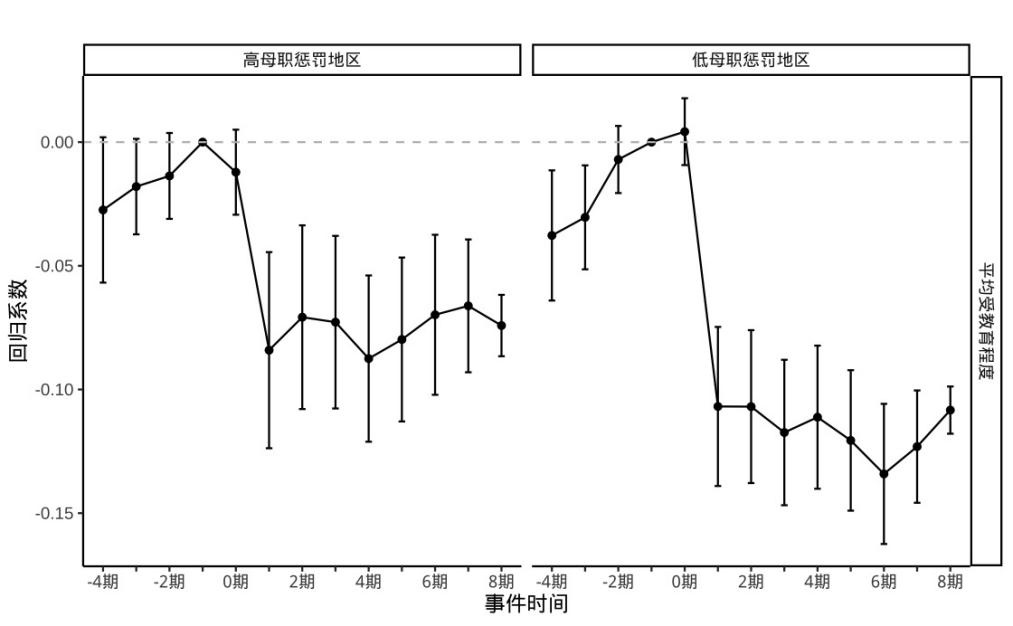

进一步,本文研究了生育影响家庭暴力的经济学机制。基于本文的理论模型, 生育主要是通过降低女性的外部选择价值,从而引致更多的家庭暴力。为了检验 这一理论机制,本文估计了女性生育后就业概率下降的幅度,即劳动力市场上的 “母职惩罚”,以衡量女性生育后外部选择价值的下降。本文计算了中国与印度 国内不同地区的母职惩罚强度,发现在母职惩罚较高的地区,生育会带来更多的 家庭暴力,这一结果在中国与印度都成立。

此外,本文还讨论了中国文化背景以及印度种姓制度等因素所起的作用:发 现在中国,传统文化盛行的地区,生育对家暴的影响会更大,而宗族文化较强的 地区,子女性别对是否家暴有显著影响;同时在印度,生育使得高种姓群体的家 暴率显著下降。本文首次探究了生育通过影响女性劳动参与率,进而导致家暴增 多的作用渠道。关注了母职惩罚对家暴的影响,同时强调了生育支持的重要性, 有助于更好的治理家暴问题并改善女性生育福利。

关键词:生育;家庭暴力;母职惩罚;社会规范

Abstract

According to a survey by the World Health Organization, nearly 35% of women worldwide have experienced domestic violence. Economic literature on domestic violence has primarily focused on analyzing the impact of factors such as employment, income, and education level on domestic violence. This thesis pioneers the investigation of the effect of fertility on domestic violence. Based on a cooperative game model between spouses, this thesis finds that fertility increases the rental value of cooperation equilibrium between spouses and reduces the wife's outside options value, leading to more domestic violence by the husband. To test this theory, the thesis conducts two- way fixed-effects regressions based on microdata from the Chinese Women's Status Survey and the the National Family and Health Survey of India. The findings reveal that an increase in fertility significantly leads to higher rates of domestic violence in both China and India. Additionally, this impact is more pronounced in rural areas of China, while in India, the urban influence outweighs the rural influence. Over time, the influence of fertility on domestic violence decreases, and the urban-rural disparity in China diminishes. However, in India, the decline in high caste levels is significantly faster.

To further identify the causal effect of fertility on domestic violence, this thesis constructs pseudo-panel data based on microdata from the Chinese Women's Status Survey and the National Family and Health Survey of India. By employing an event study approach, the findings reveal that women experience more domestic violence after giving birth to children. Specifically, there is no significant increase in the rate of domestic violence in the first and second years after childbirth, but there is a noticeable increase in the third and fourth years, and this effect can persist until the seventh year and beyond, especially in rural areas.

Furthermore, this thesis examines the economic mechanism through which fertility influences domestic violence. Based on the theoretical model, fertility mainly leads to more domestic violence by reducing the external options value of women. To test this theoretical mechanism, the thesis estimates the magnitude of the decrease in women's probability of employment after fertility, known as the "Child Penalty" in the labor market, to measure the decline in the outside options value of women after childbirth. The thesis calculates the intensity of the Child Penalty in different regions of China and India and finds that in regions with higher Child Penalties, fertility leads to more domestic violence, a result that holds true in both China and India.

In addition, this thesis discusses the role of factors such as Chinese cultural background and the Indian caste system. It is found that in regions where traditional culture prevails in China, the influence of fertility on domestic violence is greater, while in regions with strong clan cultures, the gender of children has a significant impact on whether domestic violence occurs. Meanwhile, in India, fertility leads to a significant decrease in the domestic violence rate among high-caste groups. This thesis explores for the first time the role of fertility in increasing domestic violence through its impact on women's labor force participation rates. By focusing on the impact of the motherhood penalty on domestic violence and emphasizing the importance of fertility support, this thesis contributes to better governance of domestic violence issues and improves women's reproductive welfare.

关键词:Fertility;Domestic Violence;Outside Option;Social Norm

1.绪论

1.1.研究的现实背景

1.1.1.家庭暴力的广泛性

家庭暴力的世界现状

针对妇女的暴力行为是世界范围内的普遍现象:全球近 35%的妇女自 15 岁 起就遭受过亲密伴侣或非伴侣的暴力行为(WHO,2013)。根据世界卫生组织 2018 年发布的《全球、区域及国家针对妇女的家庭暴力发生率调查》,针对妇女的暴 力行为被国际普遍认为是影响妇女生活和健康的一个严重和普遍的因素,是对妇 女权利的严重侵犯。调查显示,针对妇女的暴力行为,一方面对妇女、儿童和家 庭的身心健康和福祉有短期、中期和长期影响:研究发现,在家暴环境长大的儿 童可能具有表达能力较差(Huth-Bocks 等, 1999),智商较低(Koenen 等,2003) 的特征;另一方面家庭暴力给国家和社会带来了严重的社会和经济后果:据估计, 在美国,家暴带来的社会成本超过 58 亿美元(Aizer,2010)。家暴带来的影响不 仅体现在当代,研究表明,家暴具有代际遗传特征,在暴力家庭长大的人往往会 将暴力行为遗传下去(Pollak,2004)。因此如果没有外界干预,短期内家暴并不 会自行消失。近三十年来,世界各国都在呼吁消除和减少家庭暴力带来的伤害。

世界卫生组织 2018 年发布的《全球、区域及国家针对妇女的家庭暴力发生 率调查》中显示适龄女性的家庭暴力终身发生率仍然高达 27%,即有 27%的女性 一生中至少遭受过一次来自丈夫或男性亲密伴侣的身体和/或性暴力侵害,这意 味着全球有 6.41-7.53 亿 15 岁以上的妇女遭受过家庭暴力。值得强调的是,所有 调查都会低估针对妇女的暴力行为的真实发生率,因为总有妇女不会披露这些遭 遇,因此家庭暴力的发生率要高于调查数据。

为了减少家暴的发生,各国政府都出台了多类政策,这些政策可以分为两类, 第一类是通过提高女性的家庭内部议价权进而降低被家暴的概率。例如许多国家 出台的《单边离婚法案》,该法案在不同程度上允许个体单方面提出离婚,使得 受害者脱离家暴的成本降低,因此减少了家庭暴力的发生率。第二类政策致力于 增加对家暴行为的惩处力度,例如部分国家和地区出台的《立即逮捕法案》,该 法案规定无需受害者同意,只要符合条件就可以逮捕家暴者,对于这一法案的效 果,至今没有完全明晰。

家庭暴力的中印现状

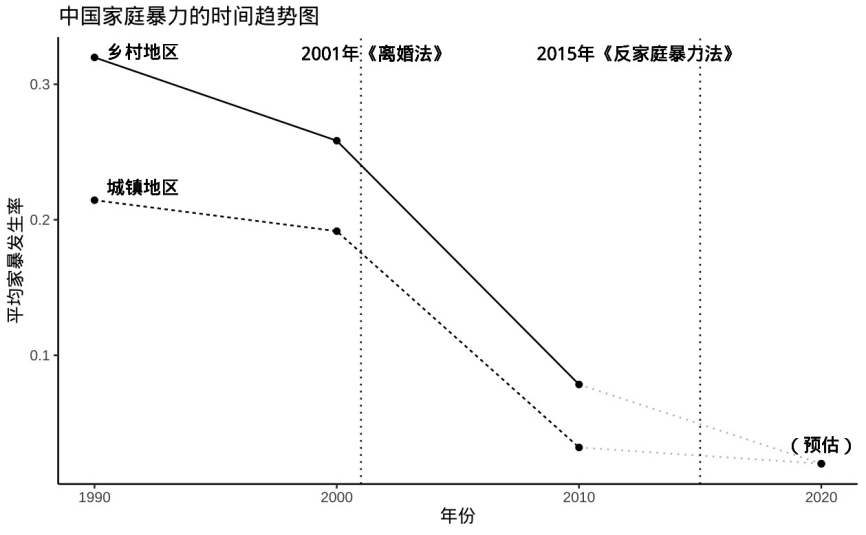

在中国,根据中国社会科学院的数据,近 30%的家庭成员遭受过不同程度的 家庭暴力,其中 90%的施暴者为男性。从时间来看,根据中国妇女社会地位调查: 1990 年的调查数据显示我国妇女经历家庭暴力占比为 30%,2000 年的调查数据 显示我国妇女经历家庭暴力占比为 22.5%,而在 2001 年随着《离婚法》的出台 与宣传,2010 年的调查数据显示我国妇女遭受家庭暴力的占比降至 8.8%,2015 年时我国又通过了《反家庭暴力法》,随着该法在 2016 年的开始实行,2020 年 调查数据显示我国妇女遭受家暴的占比进一步下降。

整体来看,我国妇女遭受家暴的占比在不断下降,但仍有将近十分之一的妇 女受到家暴的影响。此外,在当今中国社会,家庭暴力仍然被视为家庭内部矛盾, 受虐者难以向外寻求社会支持,导致他们在反抗和妥协中徘徊。根据陈洪磊与陈 明静(2022)对 3961 份家暴裁判文书的分析,当前在对家暴行为的司法救济中, 对于家庭暴力主体范围和行为的定义存在差异,导致在人身安全保护令法定签发 条件方面存在疑难点。此外,司法惯性和释法论证的不足,以及受害方在举证过 程中面临的困难等问题也是针对家庭暴力司法适用中的挑战。

图 1.1 中国家庭暴力的事件趋势图

注:图中横轴为时间线,纵轴为家暴发生率。1990-2010年城乡家暴率使用中国妇女社会 地位调查计算得到,2020年家暴发生率由于缺少数据,因此为预估。但根据中国妇女联 合会每十年公布的数据,2020年家暴发生率远低于2010年。同时,图1.1标注了和我国 家暴发生率相关的两次司法改革时间。

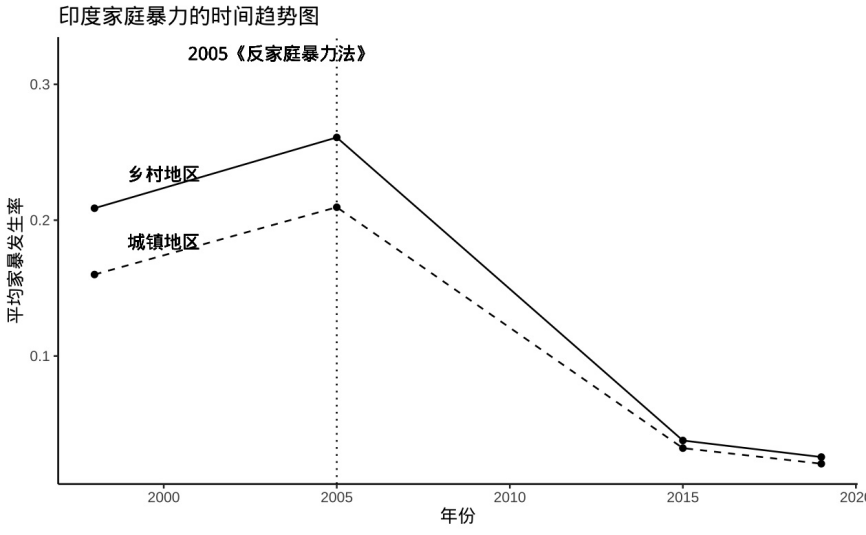

在印度,根据印度国家犯罪研究局的官方报告,2019 年针对妇女的 40.5 万 犯罪案件中,其中有超过 30%是家庭暴力案件。2021 年印度 NFHS-5 数据显示, 在 18~49 岁的印度女性中,近三分之一的人遭受过家庭暴力,32%的已婚女性曾 遭受伴侣在身体、性或情感等方面的暴力,其中 27%的女性在调查的近一年时间 内至少遭受过一种形式的暴力。

图 1.2 印度家庭暴力的时间趋势图

注:图中横轴为时间线,纵轴为家暴发生率。1998-2021年家暴发生率使用印度NFHS2-5 次调查计算得到。同时,图1.2标注了和印度家暴发生率相关的司法改革时间,此外,从 2006年开始印度民间反家暴组织“粉红邦”在印度北方地区开始活跃,也有效降低了家 暴的发生率。

不完善的法律制度与复杂的举报流程是印度家庭暴力频发的外在原因。早在 1983 年,印度刑法典修订的第 498A 条就规定如果丈夫或夫家亲属虐待妇女,处 以最高三年的监禁及相应罚款。2005 年 6 月,印度通过首部《反家庭暴力法》。 但印度反家庭暴力的法律并没有根据社会的变化进行修改。同时,复杂的举报证 据与流程,加之缺乏严格执法,使印度反家庭暴力法律制度有名无实、形同虚设, 很多案件不了了之。截至 2020 年底,基于第 498A 的定罪率不到 20%,印度法 院总共有 65.1 万起 498A 家庭暴力案件悬而未决。

1.1.2.生育率变动趋势

生育率的世界现状

从上世纪 70 年代以来,世界范围内人口总和生育率开始明显下降,与 1960 年之前生育率的平稳态势形成明显对比。平均每个妇女在育龄期间会生育的子女 数从 1970 年的 4.79 降至 2019 年的 2.40,降幅接近一半。虽然仍在维持代际人 口平衡所需的 2.1 水平之上,但是部分发达国家和高收入国家,总和生育率已跌 破 2.1,甚至降至 1.6 左右。根据联合国人口司的预测,2020 年至 2025 年预测的 总和生育率中,全球两百多个国家中有 104 个国家的总和生育率低于代际人口平 衡所需的 2.1 以下。其中中国以 1.7 的总和生育率位居世界人口生育率第 153 名。

低生育率带来的问题是多方面的,首当其冲的就是人口老龄化和劳动人口不 足。其中典型代表国家为日本,当今世界上少子化老龄化最为严重的国家之一, 2020 年日本总人口已经连续 12 年减少,未来仍将加速减少。人口结构的老龄化 和人口总数的下降使得日本劳动力供给不足,劳动生产率增速变缓。日本劳动年 龄人口占比,劳动生产率在 1990 年达到最高后,伴随 90 年带股市房市大泡沫破 裂,此后经济萎缩长达 30 年。总的来看,自 20 世纪 70 年代以来,全球范围内 人口生育率的普遍下降成为一种全球性趋势,高收入国家已经完成了人口转型。 与此同时,传统人口大国和人口密集国家的生育率下降趋势更为显著,部分国家 提前完成了人口转型。

生育率的中印现状

新中国成立之后,由于社会经济的逐渐稳定与发展,全国总人口从 1049 年 之前的 5.42 亿增长到 1970 年的 8.30 亿。人口的爆炸式增长引起了政府的高度关 注,我国开始陆续出台各类生育政策。对于中国建国之后的计划生育政策,大多 研究主要集中在 70 年代的晚稀少以及 80 年代的独生子女政策。晚稀少政策是指 在 1970 年代实行的计划生育政策,晚是结婚年龄较晚;稀指拉长生育间隔,两 胎之间应当间隔 4 年左右;少是指只生两个孩子。而继 1974 年毛泽东提出人口 非控制不可之后,人口控制愈加严厉。而 1980 年召开第五次人口座谈会之后确 定的独生子女政策进一步加强了人口控制,提倡一对夫妇只生育一个子女,此后 直到 2016 年该政策才被终止。计划生育政策作为我国的基本国策,是由政府对 家庭及个人婚育决策的权力介入,深远的影响了我国的婚姻匹配、生育观念以及 生命历程。

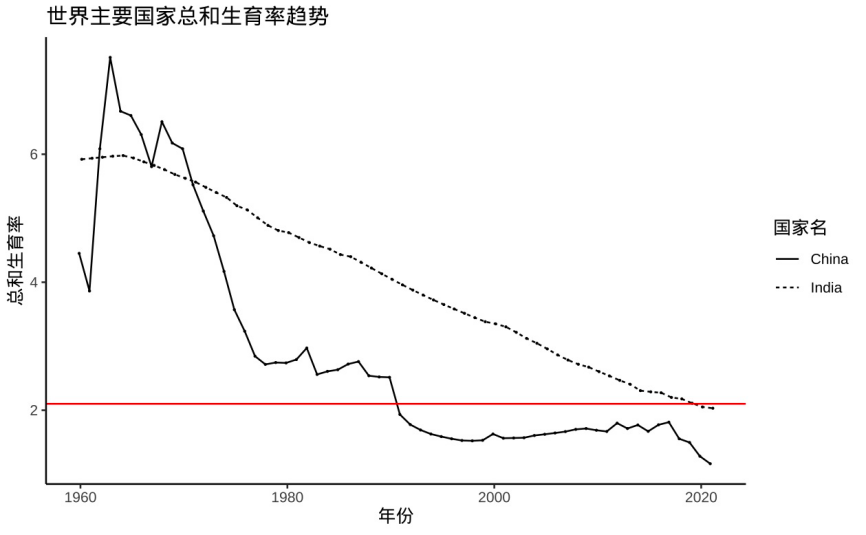

图 1.3 中印两国生育率趋势图

注:图中横轴为时间线,纵轴为中印两国总和生育率。垂直于纵轴的直线为代际人口平衡 所需的2.1生育率。可以看到,印度生育率下降平缓,中国生育率在出现两次波峰后迅速 下降,整体波动较大。印度生育率接近代际人口平衡所需的2.1,而中国生育率已经远低 于代际人口平衡所需的2.1。

2013 年 12 月,第十二届全国人大常委会通过了《关于调整完善生育政策的 决议》,其中规定,即单独二孩政策。不到两年后,为更进一步促进人口均衡发 展,修正逐渐失衡的人口结构,2015 年 10 月,中共十八届五中全会明确提出实 施全面二孩政策,从此,所有夫妇都获得了生育两个子女的权利。但即便如此, 我国生育率依然持续低迷。根据最新的第七次全国人口普查数据显示,我国的总 和生育率已经开始下降,甚至低于超低生育水平。2023 年国家统计局发布 2022 年我国出生人口数为 956 万人,人口出生率为 0.677%,这是继 1950 年以来,年 出生人口首次跌破 1000 万,也是三年来人口出生率连续跌破 1%。上述数据都表 明我国正面临严峻的低生育风险,这将带来多方面的挑战。

印度人口政策的长期目标是使印度人口稳定在与经济和社会的可持续发展 相适应的水平,也是第一个在全国范围内推行家庭计划的国家。印度的人口控制 政策可以分为 6 个阶段,第一个阶段是家庭计划规划阶段: 1947~1960 年,这一时 期,印度在全国范围内设立了多家生育控制诊所,这些诊所主要负责发放避孕相 关药物即器材;第二个阶段是家庭计划艰难尝试阶段(1961~1969 年),这一阶段 诊所网发挥作用较小,而是由工作者上门劝说的方式进行;第三个阶段是大规模 推进绝育阶段(1970~1975 年),由于之前大量的经费投入并没有带来人口出生 数的下降,因此该时期主要采取了输精管结扎运动的方式作为减少人口增长的方 式;第四阶段是目标设定的强制家庭计划阶段(1976~1977 年),该阶段将更大的 权利授予中央政府,由中央政府要求各地采取更严厉的措施控制生育,部分地区 控制生育的方式与中国计划生育的方式类似,对于超生家庭会采取一定的惩罚; 第五个阶段是强制性家庭计划淡出阶段(1977~1999 年),这一阶段的政策重点 转向了生育间隔,取得了非常有效的结果;第六阶段发生在 2000 年左右,印度 正式发布了国家人口政策,明确了人口发展方向和内容。

从数据上看,和中国一样,印度生育率也在 1970 年后开始下降,但下降幅 度较为平稳,也未曾出现生育波峰期,目前在代际人口平衡所需的 2.1 附近。在 最新的印度全国家庭健康调查(NFHS)中,印度 22 个邦和联邦属地中有 19 个 邦生育率已降至更替水平 2.1 以下。

1.2.文献综述

1.2.1.家庭暴力的相关文献

探究家庭暴力的经济学文献主要有两支,分别是以家庭内部议价权为核心的 表达性家庭暴力(expressive violence)和以攫取家庭资源为目的的工具性家庭暴 力(instrumental violence)。第一支文献将夫妻关系视作一种合作博弈,双方各自 的议价权会影响家庭暴力发生的概率,并进一步影响家庭资源的分配。夫妻的议 价权则定义在外部选择之上,外部选择即个体在不合作情况下的潜在经济处境, 例如个体独立生活所挣得的工资收入。这支文献采用价格理论解释家庭暴力行为, 将家庭暴力视作一种消费品。丈夫可以通过对妻子实施家庭暴力获得效用,同时 他需要向妻子支付家庭暴力的“价格”。其中,妻子的外部选择会影响家庭暴力 的价格。第二支文献将夫妻关系视作一种非合作博弈,家庭暴力不仅会影响家庭 资源的分配,还会影响家庭生产的效率。一方面,家暴会降低家庭生产的效率, 导致家庭总收入减少。另一方面,家暴使得家庭资源在夫妻间转移,丈夫可以通 过家暴获得更多的家庭资源。在这支文献中,家庭暴力是丈夫控制家庭资源的一 种工具。除上述两支主流文献外,其他文献分别从男性反冲(male backlash)、暴 露减少(Exposure Reduction)、区域与文化因素等视角探讨了家庭暴力的经济学 机理,本文也将进行详细总结。以下展开对家庭暴力相关文献的论述。

家庭内部议价权与表达性家庭暴力

基于议价权的经济理论是家庭暴力最重要的理论之一。该理论从夫妻双方的 议价权出发,构建了一个双方合作博弈模型。在该模型当中存在一个外部选择的 威胁点,即个体在婚姻外存在的潜在可能,例如选择其他伴侣或独自生活(Manser 和 Brown,1980;McElroy 和 Horney,1981)。但威胁点并不一定真正发生,它 可能也会导致婚姻内的非合作均衡(Lundberg 和 Pollak,1993)。Grossbard(2014) 构建了关于婚姻市场的价格理论,该理论将婚姻关系模拟为劳动力市场,强调了 威胁点(外部选择)的影响,例如相对稀缺的性别有更强的议价能力,这决定了 家庭资源的分配以及暴力行为的发生。例如 La Mattina(2017)探究了卢旺达大 屠杀后的家暴概率,揭示由于性别比降低使得男性在家庭当中议价权增大,从而 导致女性受到家暴的概率增大。在家庭议价权中,经济学者往往将家庭暴力视作 一种表达行为,即家庭暴力会直接给施暴者带来效用。造成这种暴力倾向的原因 可能是孩童时期目睹或者经历过家暴(Bowlus 和 Seitz,2006;Pollak,2004)。 根据议价理论,暴力只是一种让施暴者效用增加而受害者效用减少的行为,因此, 家庭就会就最佳暴力程度进行议价并通过金钱转移对受虐者进行补偿。

议价权决定了暴力行为的价格,它反映了施暴者的边际收益和受虐者的边际 成本。在这一基础上,受虐者的外部选择影响了议价权,进而影响了和施暴者的 议价结果。例如,如果受害者的外部选择增加了,因为脱离关系的成本降低了, 她的暴力忍受价格就会增加,施暴者也会根据需求法则购买更少的暴力行为。而 决定女性外部选则的关键因素包括女性的特质:例如个人能力等,Jensen 和 Oster (2009)研究发现,印度有线电视的推广使得女性自我意识提升,个人能力和就 业率均有所提高,从而使得女性报告的家暴率大幅下降;同时,Anderberg 等人 (2016)的研究发现,男性失业率的上升会降低家暴行为的发生,而女性失业率 的上升则会增多家暴的发生率。在受教育程度的影响上,Zhou 等人(2021)通 过对中国义务教育法的研究,发现义务教育法的改革使得妇女受教育水平提高, 从而降低了妇女遭受来自配偶的身体虐待和性虐待概率,这一效应在改革前受教 育水平较低的地区有更为明显的体现。此外,对女性经济地位影响最大的即为女 性自身的收入水平,根据 Anderberg 等人(2016)的研究,女性就业和收入水平 的改善可以降低其遭受家暴的可能性。除了女性收入的绝对水平,夫妻双方收入 的相对水平对于解释家暴行为也提供了很好的角度。Aizer(2010)利用美国数据 研究发现,男女工资差异的缩小可以解释针对妇女暴力行为减少的 9%。而女性 拥有财产的多少也会影响其遭受家暴的概率。Seetha(2020)通过对印度嫁妆数 据的分析,发现在结婚当年黄金价格异常高的年份(嫁妆中黄金较少,嫁妆总价 值较低)中结婚的女性,其婚后受到家暴的概率要远高于普通年份结婚的女性。 除了个人工作带来的收入变动和女性财产多少带来的影响,对妇女直接进行经济 援助也可以有效的降低其遭受来自配偶的暴力行为。Rachel 等人(2018)研究了 发生在拉丁美洲和东非的现金转移项目,该项目主要针对女性进行小额度的现金 补贴。该研究发现现金转移项目有效减少了西非多个国家中的家暴发生率,该影 响在一夫多妻的家庭中有更为明显的效果。然而现金补贴带来的效果并非在所有 家庭中都是正向的。这说明夫妻双方的相对经济水平与发生家庭暴力之间的关系 还受到其他因素——例如受教育程度的影响。但整体来说,女性经济越不依赖于 丈夫,受到家暴的概率就会越低。

上述文献都从实际情况分析了施暴者与受虐者外部选择发生变化时,家庭内 部关于暴力议价结果的改变。而除了经济上的议价权以外,结束关系的难易程度 决定了到达外部选择的可能性。例如许多国家法律规定中的单边离婚,研究认为 这种自由度也属于家庭内部议价权的一部分(Jensen 和 Oster, 2009)。单边离婚 给女性提供了一种更自由的外部选择,从而使得家庭暴力的发生减少。

工具性家庭暴力

在工具性家庭暴力的分析当中,家庭暴力被视作一种获取家庭资源的手段 (Eswaran 和 Malhotra,2011;Tauchen,1991)。工具性家庭暴力可以用于确定 各种家庭决策,例如:如何消费,由谁承担家务甚至可以用来勒索妻子的家人。 例如在印度,丈夫可以通过家暴妻子要求妻子的家庭提供更多嫁妆(Bloch 和 Rao, 2002)。在工具性家暴下,家庭总剩余不一定达到了最大化(Farmer 和 Tiefenthaler, 1997),但男性可以通过家庭暴力获得更多家庭资源的使用权。具体来说,女性 劳动参与率的上升改善了她们的经济水平,增强了其家庭内部的议价权,但这可 能会导致遭遇家暴的风险增加。

Tauchen 等人(1991)年建立的模型指出,男性可以通过暴力控制更多的资 源以优化效用水平,也可以通过从暴力中获得直接满足,由于伴侣之间存在经济 转移行为,因此在这个模型中,增加妇女收入对家庭暴力发生概率的影响可能是 模糊的。换句话说,女性收入的提高给了男性通过暴力行为攫取租金的动机 (Erten 和 Keshin,2021);但收入的提高也意味着外部选择的优化,男性进行暴 力行为的价格变高了。因此,外部选择对表达性家庭暴力和工具性家庭暴力的影 响有时会发生混淆,区别的关键点在于,如果妻子的外部选择足够好,随时有离 开的可能,那么此时就不会有表达性家暴,而只有工具性家暴;如果妻子的外部 选择非常差,工具性家暴并不能得到更多家庭资源的支配权,此时就只会有表达 性大家暴。而在这两个临界点中间,就是双方议价权博弈的时期,此时表达性家 庭暴力和工具性家庭暴力可能都存在,关键在于在家暴发生时家庭资源支配权转 移的方向。例如 Guarnieri 和 Rainer(2021)通过断点回归分析了喀麦隆境内前 英法边界两侧妇女的就业与家暴情况,结果发现英国殖民统治给当地妇女带来了 更多的就业机会,但也使得妇女极易遭受家暴,因为丈夫通过想要通过家暴行为 攫取女性的部分收入。在暴力并非议价权博弈后的结果,而是决定资源分配的手 段时,而在工具性家庭暴力可能在家庭经济状况恶化的情况下变得更加严重 (Diaz 与 Saldarriaga,2023)。

关于家庭暴力的其他文献

在关于家庭暴力的其他文献当中,还有一支较为重要,即男性反冲(male backlash)。在工具性家庭暴力中,本文提到当女性收入上升时,家暴概率也有可 能随之上升,因为丈夫希望通过家庭暴力攫取女性的部分收入。但除了这一目的, 女性收入的上升可能威胁了丈夫了主导地位,因此她们的丈夫可能会使用暴力来 重新确立男性的主导地位,这种现象被称作男性反冲,该现象在性别观念更为僵 化的地方更为严重。例如,g 通过越南的数据发现,当女性试图为参加工作努力 时,受到家暴的概率就越大;除了婚后的工作状态。上述文献中,妇女收入的增 加之所以会增大家暴概率,并不是通过前文讨论的议价权模型发挥作用,而是社 会背景中社会规范(social norm)带来的影响。Zhang 和 Breunig(2023)年通过 对澳大利亚数据的分析,着重强调了社会规范对夫妻相对收入与家暴影响当中的 作用。澳大利亚不同于其他国家的特点在于,该国有完善的婚姻相关法律,在受 到家庭暴力时,妇女可以较为自由的选择离婚,也就是说,澳大利亚的女性面临 一个较优的外部选择,在这种情况下,家暴行为的发生并不是丈夫受限于妻子外 部选择所做的决定,而是在传统父权社会规范下作出的行为。

男性反冲现象导致的家庭暴力和工具性家庭暴力的相同点在于:它们都是在 女性外部选择变好的情形下,进行的家庭暴力。区别在于工具性家庭暴力的目的 是攫取女性的劳动成果,家庭资源的使用权从女性转移到男性;而男性反冲现象 导致的家庭暴力,其目的是通过暴力手段重新确定男性的主导地位,这一过程可 能并不一发生资源的转移。由于男性反冲行为是受到社会规范影响后的行为,因 此该行为在男女传统角色被冲击的时候有更为明显的体现。例如当女性收入完全 超过丈夫后,家暴行为的突然增多。

此外,也有部分文献抛开了单一代际的家庭内部,从其他角度分析了男性的 暴力动机:Pollak(2004)构建了一个家暴在代际之间传递的模型,认为父代家 庭出现家暴的概率与子代发生家暴的概率呈现正相关关系;(Card 和 Dahl,2011)则 提出亲密关系之间的暴力行为是与经济报酬无关的情感冲动所引发的,因此丈 夫支持的球队失利很可能导致家暴增多。同样的例子发生在较为炎热的天气, Henke 和 Hsu(2020)研究发现,在较热的天气家暴发生率会明显上升;此外, 夫妻相处时间的长短也会影响家暴发生率(Dugan 等,1999),该理论认为相处 时间越长,丈夫和妻子发生矛盾的概率越大,因此导致家暴的可能性也就越大(Chin,2012)。

1.2.2.生育影响家暴的潜在路径

Becker(1985)提出,生育是家庭在预算约束下进行效用最大化时的理性决 策。家庭预算约束包括收入、机会以及个人能力等有限资源的限制。但其中最重 要的限制是时间限制。夫妻双方需要将时间在劳动力市场和家庭中进行合理分配, 以取得个人和家庭的效用最大化。Becker 将孩子视作耐用消费品,家庭的生育决 策由家庭的收入、抚育孩子的成本、不确定性以及夫妻双方的偏好来决定。Becker 强调了生育的机会成本,他提出生育的机会成本是母亲的时间价格,说明了母亲 收入对家庭生育决策的重要影响。同时他也提出在生育决策上,数量-质量的替 代作用。研究证明,随着收入的增加,孩子的质量弹性大大于数量弹性(Hanushek, 1992)。此外,Becker(1973)在讨论婚姻行为时提出,生育后代是婚姻关系的重 要产物,也是婚姻区别与其他关系的重要产出。因此在讨论婚姻和与婚姻相关的 家庭行为时,对生育的考虑是必不可少的。

生育带来的影响是长期的,利用中国独生子女政策的外生性,Huang(2021) 研究发现在生命早期受到更为严格的生育限制会是的女性受教育程度更高,从事 更多的白领工作,结婚时间推迟以及生育率降低。更进一步的,在长期则会降低 与老人同住可能性,家庭收入和消费、储蓄都会增加。最后,早年的生育限制使 得提高了老年女性的赋权,使得女性在家庭中的议价能力增强。此外,一般认为, 生育与女性的劳动参与是相互影响的,一方面,生育会减少女性的劳动供给,包 括女性劳动供给的广泛度和密集度,前者是指女性因为生育而完全脱离就业市场 的行为,后者是指女性在生育后,由于育儿挤占的工作时间(Goldin,2014)。另 一方面,生育也会是的女性的工资率降低,这可能是因为女性在生育后更加追求 工作的灵活性(Le Barbanchon 等,2021),又或者是生育带来的职业生涯暂停使 得人力资本积累(Angelov 等,2016)。上述研究意味着女性在生育和养育孩子方 面所花费的时间和精力会限制其就业行为,而女性劳动参与率的提高也会促使生 育率下降。

关于影响女性劳动参与率的因素,早期文献认为劳动市场机会、男性收入、 社会习俗对待女性工作的态度、家庭结构和家庭照料均是影响女性劳动供给的重 要原因(Blau 和 Kahn,2017)。近年来,也有文献关注了心理和社会因素对劳动 力市场性别差距的影响,例如生理因素(Ichino 和 Moretti,2009)、风险偏好、 通勤偏好和竞争态度。总而言之,女性对长时间工作的偏好或忍耐度更低,而劳 动力市场上部分职业对工作时间具有非线性报酬特征,由此解释了 20%的男女 收入差距(Goldin,2014)。由于家庭分工,女性劳动则会通常需要在工作、家庭 照料和闲暇时间之间选择(Blundell 和 MaCrudy,1999)。Angrist 与 Evans(1998) 通过美国数据发现生育显著降低了女性的劳动参与率,主要表现在生育越多的女 性其劳动参与率越低、工作时间越短(Daouli 等,2009),这一现象在家中有婴 幼儿或学龄前子女时更为明显(Connelly,1992)。

1970-1980 年间,当我国面临人口快速增长的问题时,出台了一系列生育控 制政策,但我国传统的传宗接代思想在很长一段时间内与该类生育控制政策相冲 突,由此导致了较多非自愿的生育减少和超生家庭。而当中国正式迈入低生育时 代,出生率低迷和老龄化严重的问题也不断挑战着社会治理。随着多孩生育政策 的出台,生育率并未有明显回升(陈友华和孙永健,2024)。新中国成立以来, 我国女性的劳动参与率一直领先世界前列,但自 20 世纪 90 年代以来出现下降 (沈可等,2012),这一下降趋势主要是 40 岁以下女性的劳动参与率降低导致的, 导致这一趋势的原因包括教育、婚姻以及收入等(杜凤莲,2008),然而生育率 下降的趋势在考虑女性受教育程度的提升后仍然存在。而对于国内女性生育与劳 动就业之间的关系,张川川(2011)研究发现子女数量的增加会显著降低城镇已 婚女性的劳动供给、工作时间和收入水平,但对农村妇女却没有显著影响。而魏 宁和苏群(2013)研究发现子女数量显著降低了农村女性的非农就业参与率、劳 动时间以及收入。除了直接抑制生育意愿,女性所面临的家庭-工作矛盾愈加激 烈,因此也导致生育意愿和生育行为的背离,以及婚育年龄的加速推迟(陈卫和 刘金菊,2021)。

1.2.3.文献评述

家庭经济学中围绕家庭暴力机制的讨论主要可以分为两只文献,第一支文献 从家庭议价权出发,讨论了表达性家庭暴力背后的价格机制。第二支文献从工具 性家暴行为的目的出发,解释了家暴行为可能具有的寻租属性。同时也有其他文 献讨论了男性反冲现象。但无论影响家庭议价权的因素,还是影响夫妻合作均衡 租值的因素,鲜有文献讨论了生育的相关影响。生育是婚姻行为最重要的组成部 分之一,也是婚姻关系独立于其他家庭关系的重要因素,因此基于生育行为分析 家庭暴力的可能性是非常重要的。本文关注了生育对家庭内部议价权的影响,以 及生育对夫妻合作均衡租值的影响,同时在此基础上考虑了社会文化背景的调节 作用。

此外,现有文献在讨论生育相关内容时,首先聚焦于家庭如何作出生育决策, 以及生育决策如何影响女性的生命历程,包括就业、受教育机会、收入水平以及 在家庭内部的议价权。但在讨论家庭内部议价权时,大多关注于家务分工等一般 化家庭行为,鲜有文献同时涉及了生育、议价权和最终导致家庭暴力等非一般化 家庭行为。本文试图从生育出发,讨论生育行为本身对个体外部选择的影响,进 而从家庭内部分析生育对家暴的影响。

1.3.研究方法与思路

本文主要使用中国妇女社会地位调查以及印度 NFHS 数据,同时结合世界各 国宏观数据分析了妇女生育对遭受家暴可能性的影响。本文在宏观和微观层面都 探究了当生育影响女性外部选择的时候,家暴发生率也会相应改变,本文的内容 如下:

第一部分,绪论。介绍了本文研究的现实背景和理论背景,强调了问题研究 的重要性,此外,还介绍了本文的研究方法、创新点及不足。

第二部分,全球家暴与生育演变趋势。首先本文基于全球的宏观数据对世界 各国的生育情况和家暴发生率进行了描述性统计与分析,并讨论了在不同母职惩 罚水平下,生育对家暴发生率的影响。其次,本文分别使用中国和印度的微观数 据,对生育是否影响女性就业,生育情况对家暴发生率的影响都进行了描述性分 析,并对中印两国的差异进行了比较分析。最后,本文基于中印两国独特的文化 背景,对生育与家暴的相关性进行了异质性分析,在中国探究了传统文化和宗族 文化对家暴的作用,而在印度则分析了种姓制度带来的影响。

第三部分,家庭暴力的经济学模型。本文基于上述数据分析结果,构建了关 于家庭暴力的经济学理论模型,该模型从已婚未育家庭出发,逐步放宽设定,分 析了女性外部选择的改变如何影响女性的婚内议价权,进而影响家暴的发生率。

第四部分,实证策略与数据。这一节介绍了本文的实证策略以及数据来源和 计算过程。

第五部分,生育对家庭暴力影响的基准回归。在这一部分本文展示了使用中 国和印度微观数据,女性生育对家庭暴力的影响。首先本文对使用的基准回归模 型设定进行了详细的阐述,其次在此基础上本文探究了生育对家暴影响在城镇和 乡村的不同影响,最后通过单元小组层面的拟面板数据,本文在因果识别的层面 上验证了生育对家暴的影响。

第六部分,用拟事件研究法分析中印两国生育对家庭暴力的影响。首先,参 照 Kleven(2024)中拟事件分析法计算得到个体所面临生育的母职惩罚,探究当 女性面临的外部选择水平不同时,生育对家暴的影响;其次,本文探究了中国和 印度特殊文化背景下,生育对家暴的影响是否具有异质性,在前文的基础上进行 了更多的探索。

第七部分,结论与启示。在本部分将对全文研究进行梳理,结合理论及实证 研究结果探讨本文命题的现实意义。

1.4.研究创新与不足

1.4.1.研究创新

第一,本文构建了生育与家庭暴力的理论模型。基于一个夫妻间的合作博弈 模型,本文发现生育增加了夫妻间合作博弈的均值,并降低了妻子的外部选择价 值,从而导致丈夫对妻子施加了更多的暴力行为。

第二,本文识别了生育对家庭暴力的因果关系。基于中国妇女社会地位调查 和印度人口与健康调查的微观数据,本文构建了一个拟面板数据,通过拟事件研 究法分析了生育对家庭暴力增加的动态影响。

第三,本文强调了社会文化背景对生育与家庭暴力关系的影响作用。本文通 过计算各地区女性生育后就业率下降的程度构建了“母职惩罚”变量,该变量衡 量了女性生育后外部选择恶化的程度。此外,本文分析了在不同社会文化背景下 生育导致家暴增多的异质性影响。

1.4.2.研究不足

本文对生育导致家暴上升的讨论同样存在一些限制。首先,在中国数据上, 受限于数据为截面数据,无法得到追踪面板数据,对生育导致家暴率上升的因果 识别不够。同时没有很好的解决生育决策的内生性问题。其次,在匹配了拟面板 事件研究法之后,受限于样本量因此得到的结果显著性略有瑕疵。第三,在印度 数据上,由于对印度社会的了解不够,对印度生育导致家暴上升的异质性分析不 充足,没有进行更多维度的异质性分析。

2.全球家暴与⽣育演变趋势

本节通过对全球各国生育率和家暴发生率进行描述,初步介绍了当前世界范 围内各国生育率发展趋势与家暴发生率的变动。此外,通过对中国与印度微观数 据的描述性统计,详细介绍了家暴发生率在不同人群之间的差异,以及家暴发生 率在中国 1990-2010 年,印度 2005-2015 年之间的变动水平。

2.1.全球生育与家庭暴力的分析

2.1.1.全球家庭暴力的发生率

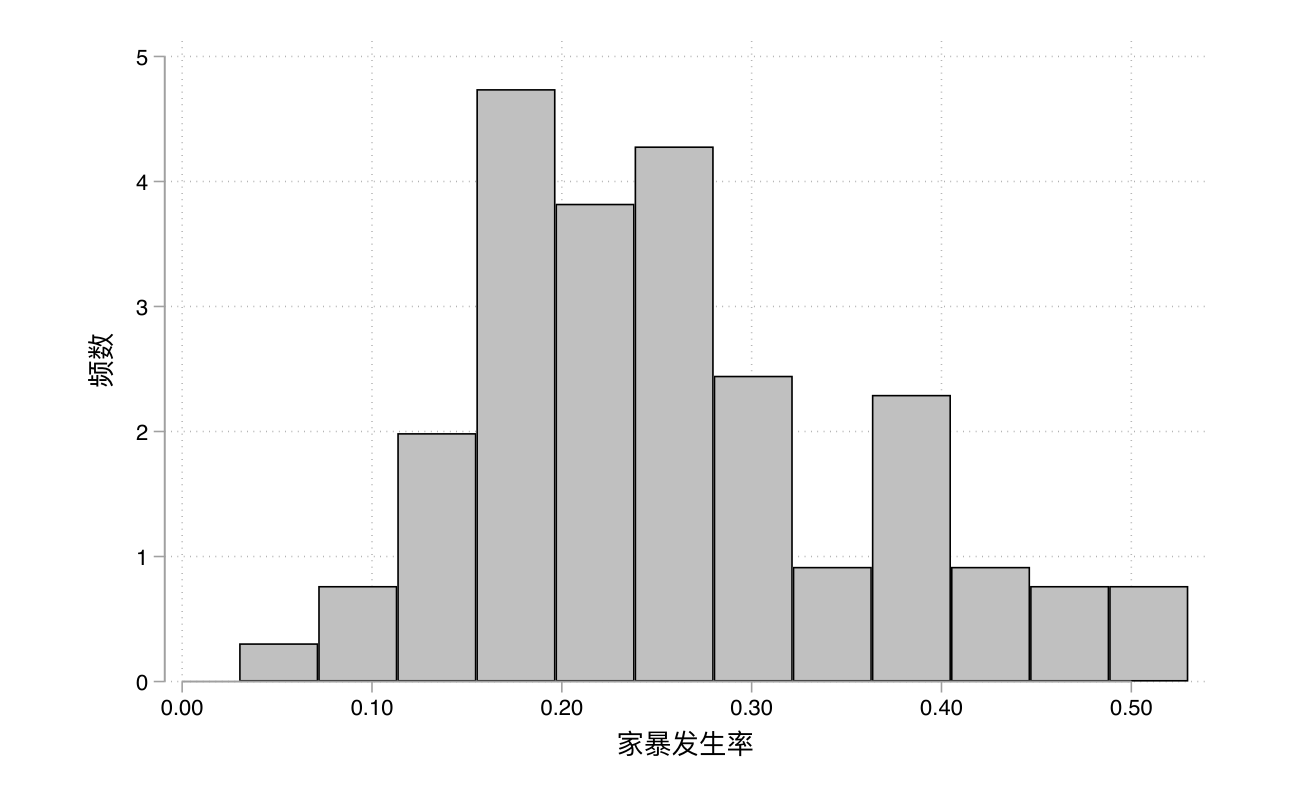

根据世界卫生组织 2018 年发布的《全球、区域及国家针对妇女的家庭暴力 发生率调查》将家庭暴力行为定义为两种,第一种称作家庭暴力的终身发生率, 即女性在一生当中是否曾经历过家庭暴力;第二种称作过去 12 个月中的家暴发 生率,即在调查过去的 12 个月中是否曾经历过家庭暴力。根据数据显示,在全 球各区域的 159 个国家中 15 岁及以上结过婚的/有过伴侣的妇女家暴的终身发生 率为 26%,而在将样本限定为 15-49 岁结过婚/有过伴侣的妇女时,家暴的终身 发生率为 27%。这意味着在全球至少有 6.41 亿至 7.64 亿 15 岁及以上结过婚/有 过伴侣的妇女在 15 岁以来至少遭受过一次亲密伴侣实施的身体和/或性暴力。而 在讨论过去 12 个月的家暴发生率中,10%的 15 岁及以上结过婚的/有过伴侣的 妇女在过去 12 个月的时间内经历过家庭暴力,而限定样本为 15-49 岁时,有 13% 的妇女在过去 12 个月中曾经受来自亲密伴侣的身体和/或性暴力。这意味着有 2.45 亿-3.07 亿的女生正在经受家庭暴力。图 2.1 展示了终身家庭暴力发生率在 世界各国的分布趋势,可以看到,在大部分国家,家暴的终生发生率为 0.1-0.2% 左右,但也有部分国家的家暴发生率超过了 0.3%,甚至有部分国家的家暴发生 率超过了 0.5%,这说明在这些国家中,每 1000 个妇女当中有 5 个女性曾经历过 家暴。同时这张图的纵轴表示了家暴发生率的频数,这说明家暴在全球各国是一 个普遍现象。

图 2.1 全球各国家暴发生率直方图

注:图中横轴表示家暴发生率,纵轴表示家暴发生率的频数。 数据使用世界卫生组织发布《2018年暴力侵害妇女行为发生率估算》报告, 该报告包含全球 100 余个国家的家暴发生率数据。可以看到家暴发生率的在各国差异较大, 且大多数国家平均家暴发生率都超过 0.1 水平 。

分年龄段来看,20-44 岁的妇女中,家暴的终身发生率和过去 12 个月的家暴 旅都是最高的,在该年龄组中 26-28%的妇女终身至少遭受过一次来自亲密伴侣 的家庭暴力,且有 10-16%的妇女在过去一年中正在经历家暴。

更加年长的年龄组的妇女遭受的亲密伴侣家暴率相对较低, 过去 12 个月的 亲密伴侣家暴发生率从 4%(65 岁及以上)到 8%(45-49 岁)不等。然而,关于 50 岁及以上妇女遭受亲密伴侣暴力侵害的数据有限(分析中所有符合标准的数 据中只有不到 10%是针对这一年龄组的),且主要来自高收入国家,那里的总体 家暴发生率也相对较低。

同时,家庭暴力的发生情况也呈现较早的发生率,据数据统计,在最年轻的 年龄组(15-19 岁)中,近 1/4 的结过婚的/有过伴侣的少女终身至少经历过一次 来自亲密伴侣的身体和/或性暴力侵害(24%),并且 16%的 15-24 岁年轻妇女在 过去 12 个月内经历过这种暴力侵害。

分地区来看,使用联合国可持续发展目标区域和次区域分类,15-49 岁结过 婚的/有过伴侣的妇女遭受的亲密伴侣身体和/或性暴力侵害的终身家暴发生率最 高的地方是最不发达国家,为 37%以及大洋洲的三个次区域:(1)美拉尼西亚; (2)密克罗尼西亚;和(3)波利尼西亚。南亚区域(35%,UI 26-45%)和撒哈 拉以南非洲地区(33%)在这一年龄段内的亲密伴侣暴力的终身流行率位居次高。 与此同时,家暴发生率最低的是欧洲的四个次区域(16-23%)、中亚(18%)、东 亚(20%)、东南亚(21%)、以及澳大利亚和新西兰(23%)。

2.1.2.全球生育趋势的分析

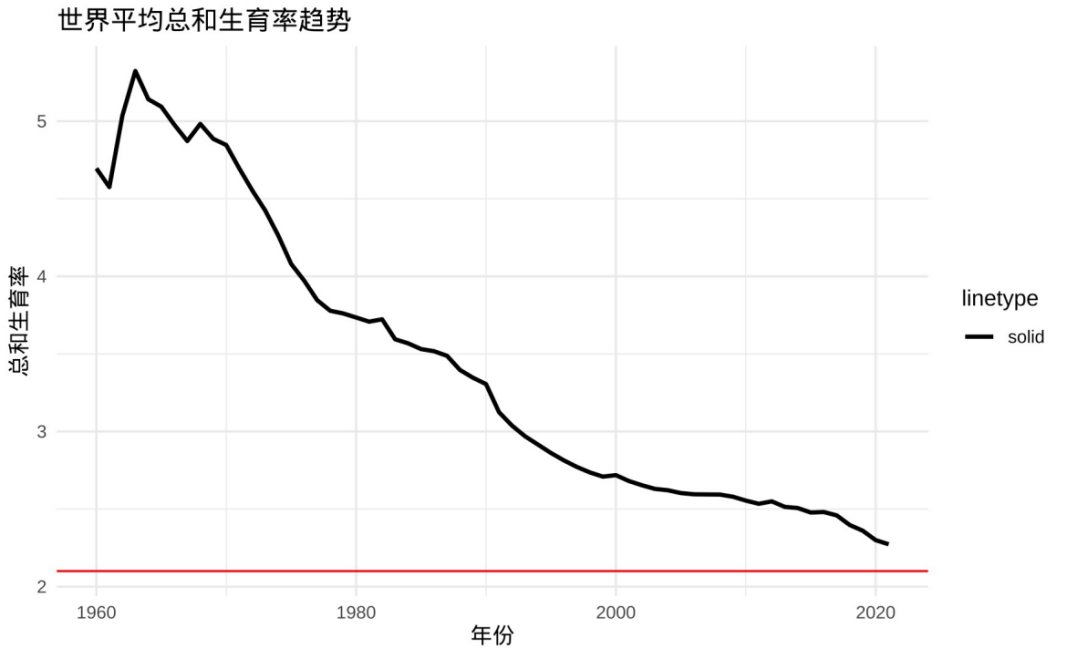

工业化、城市化进程的推进使世界人口经历了从高出生率、高死亡率的低增 长阶段,变更到高出生率、低死亡率的高增长阶段。当代世界人口出生率不断降 低,人口增长情况正处在由高增长向低增长转变的过渡阶段。根据 图 2.2 所示。 从上世纪 70 年代以来,世界范围内人口总和生育率开始明显下降,与 1960 年 -1665 之间的剧烈增长形成明显对比。平均每个妇女在育龄期间会生育的子女 数从 1970 年的 4.79 降至 2019 年的 2.40,降幅接近一半。截止 2021 年,世界 平均总和生育率已接近代际人口平衡所需的 2.1。

图 2.2 世界平均总和生育率趋势

注:图中横轴为时间线,纵轴为世界总和生育率水平, 垂直于纵轴的直线为代际人口平衡所需的2.1生育率。数据来源为世界银行 。

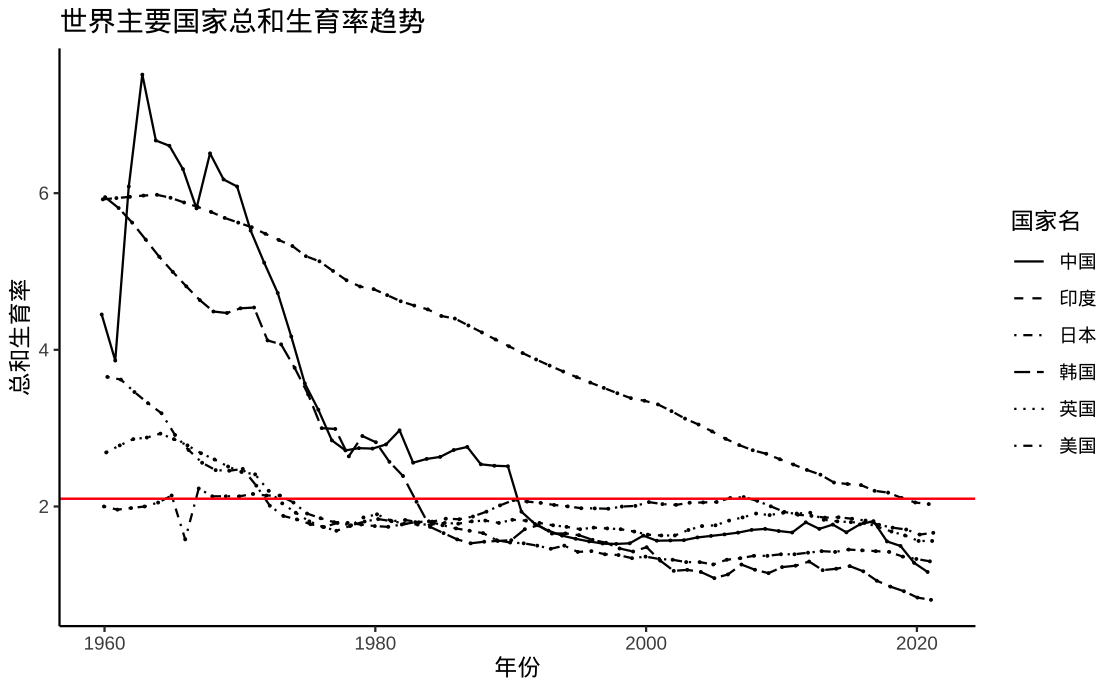

根据联合国《世界人口展望 2022》中的方案预测,预计到 2087 年,世界人 口将达到峰值 103 亿人,之后将缓慢下降至 2100 年的 103 亿人。分区域看,欧 美发达国家将率先进入低、低、低的人口增长模式,部分国家已进入老龄化和低 生育阶段,而非洲仍处工业化阶段,人口仍在快速增加,未来非洲人口获奖贡献 90%的世界人口增量,成为世界人口主要增长极。图 2.3 展示了世界主要国家总 和生育率趋势,可以看到欧美发达国家生育率目前远低于发展中国家。

图 2.3 世界主要国家总和生育率趋势

注:图中横轴为时间线,纵轴为世界总和生育率水平, 垂直于纵轴的直线为代际人口平衡所需的2.1生育率。数据来源为世界银行。

二战结束后,随着婴儿潮现象的逐渐消退,欧美国家开始经历了一场深刻的 人口和社会变革,被称为第二次人口转变。由于各国人口政策、社会背景等不 同,生育率降幅明显不同,欧洲等国家生育转变较早开始、但时间较长,部分 亚洲国家的生育转变较晚开始、但是由于存在限制生育政策等原因,生育率下 降速度较快。根据图 2.3 中的内容,中印两国虽为人口大国,但生育率也在近 10 年中不断下跌,目前已低于代际人口均衡所需的 2.1 水平。美国生育虽然平稳下 降,但也在近年之间接近代际人口均衡所需的 2.1 水平。面临少子化问题时,各 国政府纷纷采取措施以鼓励生育。部分欧洲国家通过提供慷慨的补贴来减轻家庭 育儿负担,从而有效提升了生育率水平。然而,部分亚洲国家在长时间实施人口 控制政策后,虽然开始借鉴欧洲经验、鼓励生育,但由于政策转变时间较晚以及 支持力度不足,生育率的提升并不显著。

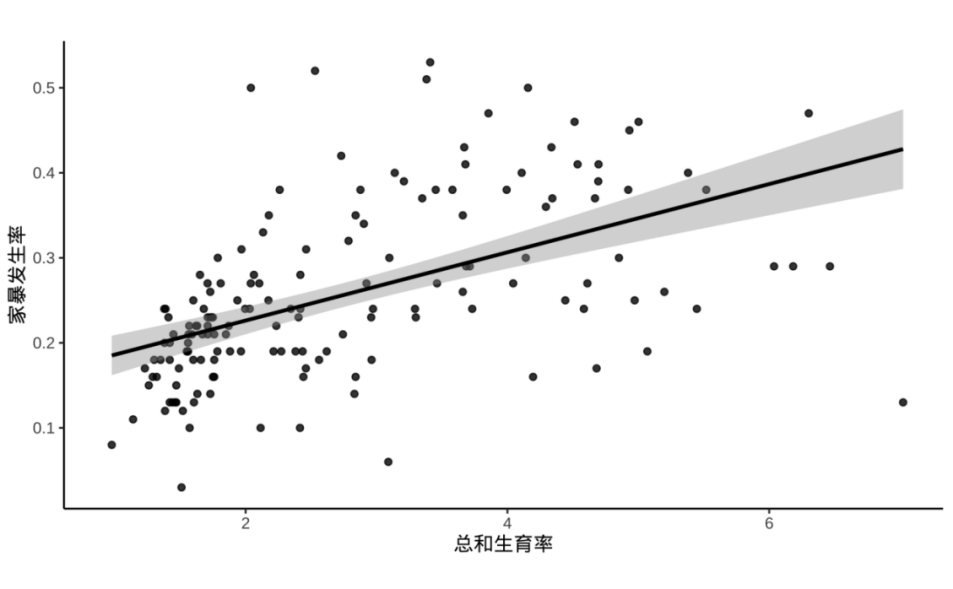

2.1.3.世界各国生育率与家暴发生率的相关性分析

通过对世界各国出生率以及各国家暴情况进行简单对比后发现,出生率较高 的地区往往有较高的家暴发生率,基于上述现实数据的特征事实,本人认为生育 率与家暴发生率之间似乎确实存在某种正向关系。正如图 2.4 所示,各国(地区) 终身家暴率随着各国(地区)总和生育率的上升而上升。

本节从世界卫生组织收集整理了 2018 年各国(地区)终生家暴率的数据, 结合世界银行 2018 年各国(地区)的总和生育率,绘制得到了生育率与家暴率 两者间相关性分析的散点图。可以看到,生育率的上升伴随着家暴率的上升,但 国别数据当中各国之间差异较大,因此散点集中度有限。

图 2.4 世界总和生育率与家暴率散点图

注:图中横轴表示各国的总和生育率水平, 纵轴表示世界各国的家暴发生率水平,该图通过散点图展示了生育率与家暴发生率之间的相关关系, 并绘制了拟合线,图中为95%的置信区间。生育率数据来自世界银行, 家暴数据来自世界卫生组织发布《2018年暴力侵害妇女行为发生率估算》报告。

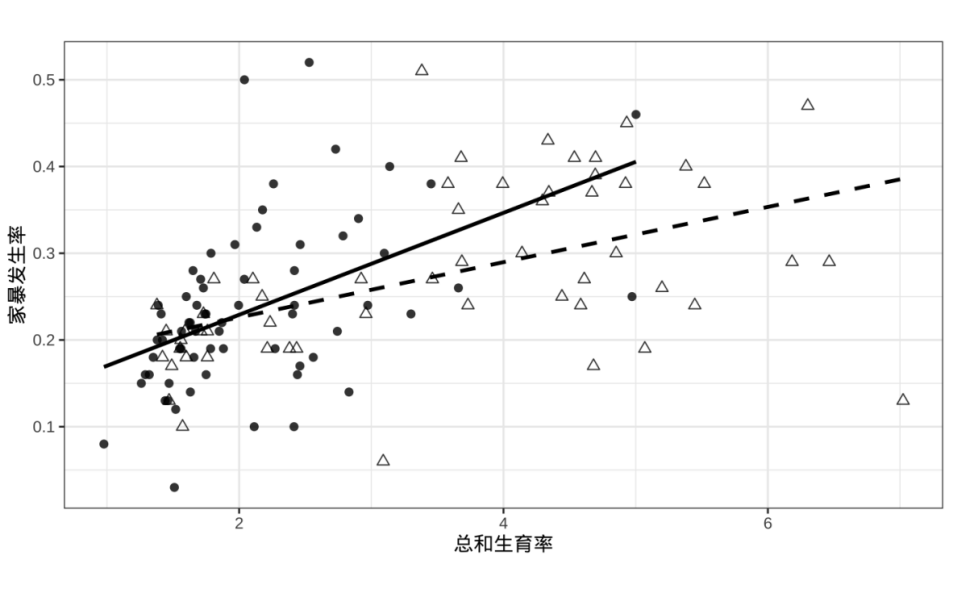

在本文的研究框架中,生育通过影响女性的外部选择(例如需要花更多时间 带孩子,又或者在生育后离开了劳动市场),因此妻子需要更多的忍受丈夫的家 暴行为。而生育对于女性外部选择的影响往往由于各地区文化背景的差异而存在 不同。Zhang 和 Breunig(2023)就强调了社会规范对家庭暴力的影响,而结合 Kleven(2024)当中提到由于文化背景不同,生育带来的母职惩罚也会有所差异, 我们不难联想到,在不同文化背景下,生育对女性外部选择的影响不同,进而影 响了女性遭受家暴的可能性。

图 2.5 世界总和生育率与家暴率散点图(根据母职惩罚分类)

注:图中横轴表示各国的总和生育率水平, 纵轴表示世界各国的家暴发生率水平,并使用 Kleven(2024)计算的世界各国母职惩罚数据进行分类, 母职惩罚衡量了女性生育后劳动力市场参与度的下降水平。其中实点和实线表示母职惩罚较高的地区, 虚点和虚线表示母职惩罚较低的地区,可以看到母职惩罚较高的地区,生育和家暴的相关性更强。 生育率数据来自世界银行,家暴数据来自世界卫生组织发布《2018年暴力侵害妇女行为发生率估 算》报告,母职惩罚数据来自 Kelvin 个人主页 。

利用 Kleven 计算的各国(地区)生育的母职惩罚数据, (该变量的详细定义将在后文中介绍,整体来说,该变量取值较高的地区, 生育会较大的恶化女性的外部选择——这里的外部选择包括生育后的收入、就业 情况等多个纬度)。本文利用母职惩罚变量的中位数将国家(地区)分为两类,一 类是母职惩罚较低的地区,另一类是母职惩罚较高的地区,在分类进行绘制散点 图后(见图 2.5),得到的结果与我们预估的一致:在母职惩罚较高的地区,同 样的总和生育率往往伴随更高的家暴发生率,而在母职惩罚较低的地区,生育与 家暴的相关系数则要更弱。

2.2.生育与家庭暴力的中印比较分析

本节主要使用中国微观数据和印度微观数据对中印两国生育情况以及家庭 暴力发生率进行了描述性统计,并分多个子样本分析了中印两国城乡家暴发生率 的变动与差异。中国数据使用中国妇女社会地位调查 1990、2000 以及 2010 年三 波数据,印度数据使用印度家庭与健康调查(NFHS)第三波和第四波数据。除 特别注明外,本节进行描述性统计使用数据即为上述两个数据源。描述分析的结 果发现:首先,生育确实给女性就业遭成了影响,尤其是对工作稳定性要求较高 的职业。此外,母职惩罚揭示了生育对女性劳动力参与的动态影响,发现在生育 当期,女性的劳动参与率受到影响最大,之后会逐步恢复。但未能恢复到生育前 水平。其次,在不同子样本中,家暴发生率有明显差异,本文发现受教育水平的 高低,和丈夫相对收入水平的不同以及生育情况都对家暴遭成了影响。

2.2.1.中印两国生育与就业的情况分析

生育对与就业的影响

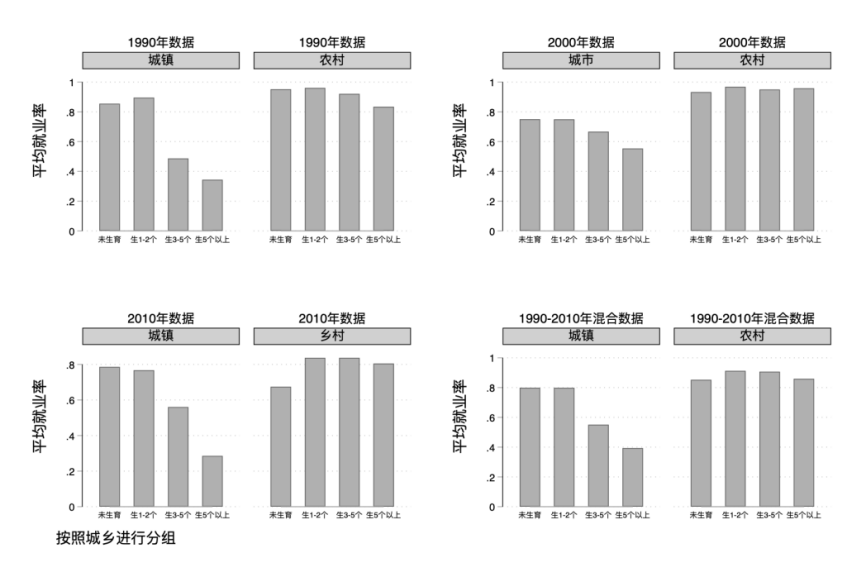

图 2.6 展示了我国 1990-2000 年间不同生育数量的女性就业情况(分城乡) 整体来看,在我国,城镇女性的就业更容易受到生育的影响。由于我国丁克家庭 数量极少,几乎可以忽略不及,因此在部分子图中,未生育女性的就业率略低于 生育 1-2 个女性的就业率属于正常现象,因为这部分女性往往年龄较小,就业情 况尚不稳定。农村地区的就业率之所以高于城镇地区,是因为在中国妇女社会地 位调查当中,将农林牧渔劳动者也视作有工作的人,因此许多没有正式工作的农 村妇女,由于从事农业性生产,在本节当中其就业情况未被统计为无业。这也符 合本文的研究目的,本文的研究重点在于生育对于女性的外部选择有怎样的影响, 对于生育后仍然能从事农业性生产的女性个体,其就业情况应当等同于有工作, 因为其外部选择并没有被严重恶化。事实上,农业生产相较于正式工作有着更高 的自由度,可能更利于女性在生育后恢复经济独立。

图 2.6 中国生育对妇女就业的影响

注:图中横轴为女性生育情况,按照生育数量 分类为“未生育”“生 1-2 个”“生 3-5 个”“生 5 个以上”, 纵轴为各组女性平均就业率,每张图都分城乡进行了展示。该图展示了 不同组别女性平均就业率差异,并展示了从 1990-2010 年女性就业率的变动趋势 。

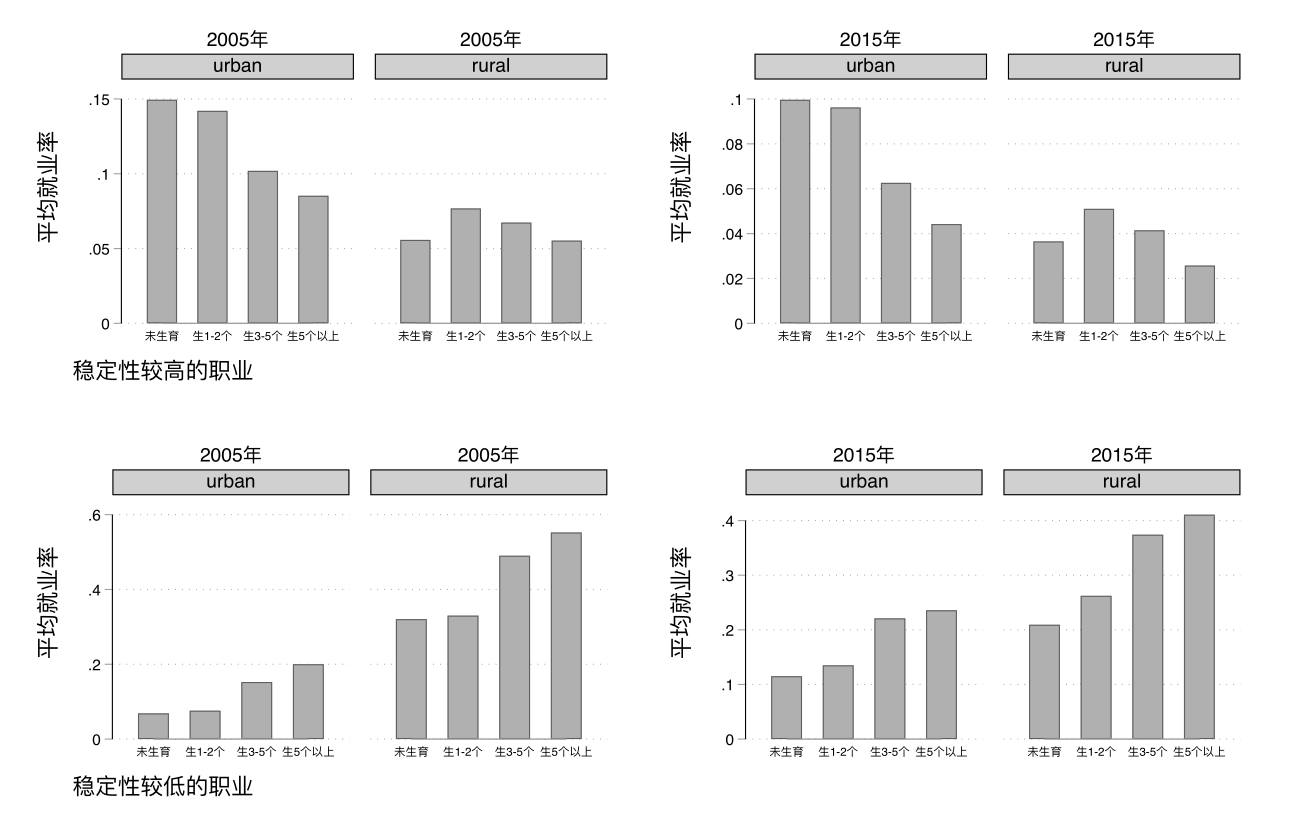

Angrist 与 Evans(1998)通过美国数据发现生育显著降低了女性的劳动参与 率,而这个影响是两方面的。一方面,生育越多的女性其劳动参与率越低;另一 方面,工作时间越短(Daouli 等,2009),这一现象在家中有婴幼儿或学龄前子 女时更为明显(Connelly,1992) 。也即生育影响了女性劳动参与的广度与密度。 利用印度 NFHS 的数据(见图 2.7)发现,随着生育子女数量的增多,女性对稳 定性较高的职业劳动参与率逐步降低,稳定性较高的职业包括:专业类职业、技 术类职业、管理类职业以及文书类职业;此外,随着生育数量的增多,女性更倾 向于选择稳定性较低的职业,这些职业大多为服务业和手工业、以及农业生产。 这一现象在城镇地区尤为明显,农村地区的差异化主要是因为这些地区的主要生 产方式为自雇佣的农业生产,因此在就业统计上可能存在误差。

图 2.7 印度妇女生育对就业的影响

注:图中横轴为女性生育情况, 按照生育数量分类为“未生育”“生 1-2 个”“生 3-5 个”“生5个以上”, 纵轴为各组女性平均就业率,每张图都分城乡进行了展示。此外,该图分就业 的稳定程度展示了不同生育情况下女性就业率的差异,图中第一行为稳定性较高 的职业就业率,第二行为稳定性较低的职业就业率,该图发现生育对稳定性较高的职业就 业率有更大的影响。

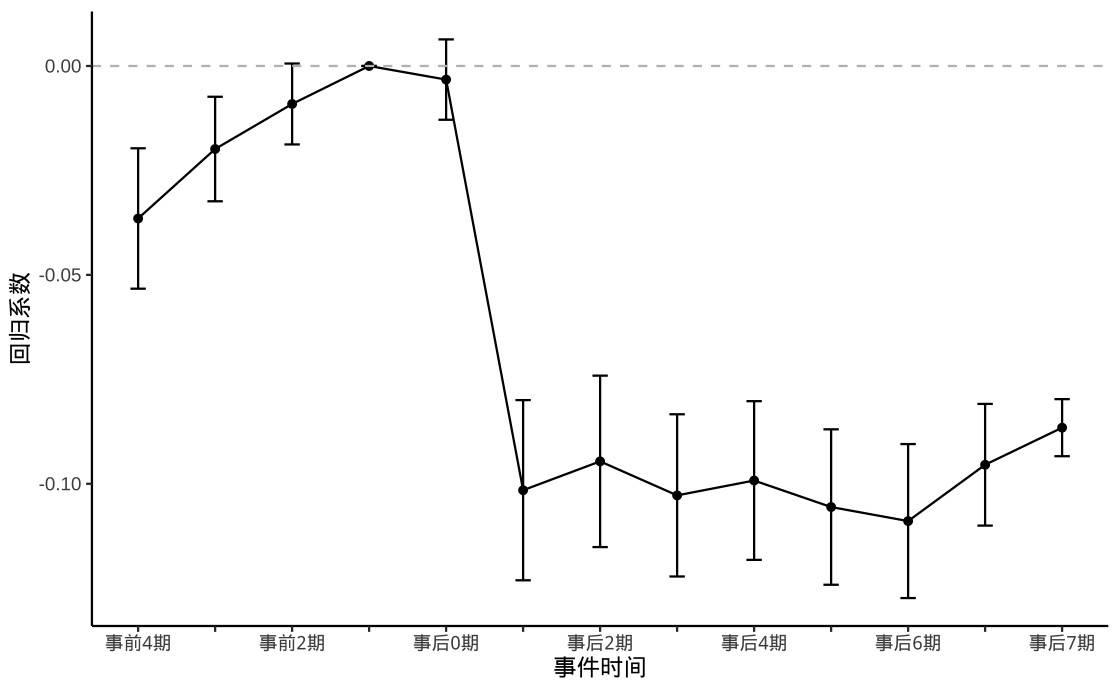

母职惩罚的中印对比

图 2.8 展示了生育对女性劳动力参与率的长期影响,该变量基于 2000-2005 年两次人口普查数据计算得到,在计算时控制了城乡、省份、出生年、受教育程 度等多个固定效应。结果显示,在生育后当年,女性的劳动参与率会骤降,在之 后的 4 年时间里依然没有完全恢复生育前的劳动参与率,说明生育的确给女性的 劳动力市场参与造成了严重的负面影响。同时本文也发现,该影响在生育当年影 响最大,之后会逐年恢复,但截至本文观测期内,女性的劳动参与率并未回到生 育前的水平。(该变量的详细计算过程将在第四章中介绍)

图 2.8 中国母职惩罚

注:图中横轴表示了生育前和生育后的时期, 纵轴表示了按照式(4.3)进行回归后得到的生育对女性劳动参与率下降的影响, 其中将怀孕期作为基期和其他期进行了对比计算。数据使用了 2000 年中国人口 普查与 2005 年中国 1% 人口抽样调查,并参照 Kelven(2024)匹配得到拟面板数据, 通过事件研究后得到系数如 图2.8 所示 。

和中国不同的是,印度母职惩罚的发生要滞后一期,一般在生育后第二年才 有明显体现,甚至在生育后的第三年会再次下跌,由于在计算样本时,本文将样 本筛选为只生两个孩子以内的家庭,因此第二次的就业率参与下跌可能是第二次 生育。从回归系数上看,印度生育导致的就业率下跌要小于中国,例如在生育后 的前两年,中国就业率平均下降 14%左右,而印度仅下降 10%,但考虑到中国女 性就业率远超印度的事实,中国实际上有更多女性因为生育而减少了劳动参与。

图 2.9 印度母职惩罚

注:图中横轴表示了生育前和生育后的时期, 纵轴表示了按照式(4.3)进行回归后得到的生育对女性劳动参与率下降的影响, 其中将怀孕期作为基期和其他期进行了对比计算。数据使用了 NFHS3 与 NFHS4 的截面数据, 并参照 Kelven(2024)匹配得到拟面板数据,通过事件研究后得到系数如 图2.8 所示。

2.2.2.中印两国家暴发生率在不同子样本之间的差异

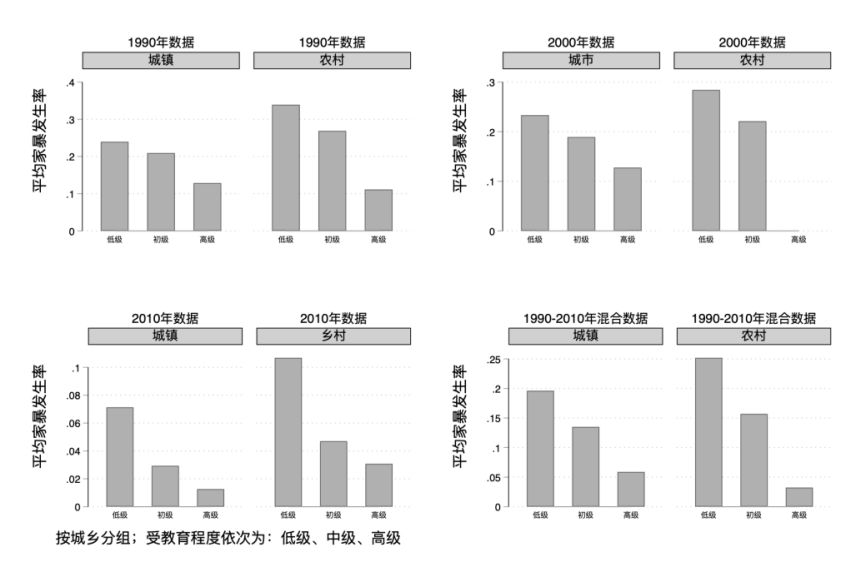

受教育程度与家庭暴力

图 2.10 展示了我国不同受教育水平群体中的家暴发生率(2000 年农村地区 受教育程度为高级的样本过少,统计缺少)。在这里,本文使用的是受教育水平 的粗分类,其中,受教育水平为低级意味着最多接受过小学水平的教育,中级则 意味着至少完成了高中或者中专,而高级即为接受了大专、本科及以上教育。整 体来看,受教育水平较低的人群家暴发生率也较高,该影响在城镇与农村地区基 本一致。受教育水平较低人群中家暴发生率较高可能有两方面的原因。第一,受 教育水平较低的群体其伴侣受教育水平往往也较低,因此家庭观念可能仍然较为 落后,认识不到家暴的错误之处,由此可能导致家暴发生率较高;第二,受教育 水平较低的女性往往对自己的权益认识不够,同时对维护自我权益的能力也有限, 因此即便认识到了家暴的错误之处,也缺乏能力和家暴行为说不。此外,值得注 意的是,即使在 2010 年城镇地区,受教育程度较高的女性群体中(高中及以上), 家暴发生率也仍然有 0.01%左右,这意味着即便在我国平均素养较高的人群中, 每 1000 位女性当中仍然有 1 位女性在遭受家庭暴力。

图 2.10 中国不同受教育程度人群中的家暴发生率

注:图中横轴为女性受教育情况,按照受教育程度 分类为“低级”“初级”以及“高级”,纵轴为各组女性平均就业率, 每张图都分城乡进行计算。该图发现随着受教育程度的提高,家暴发生率不断下降。

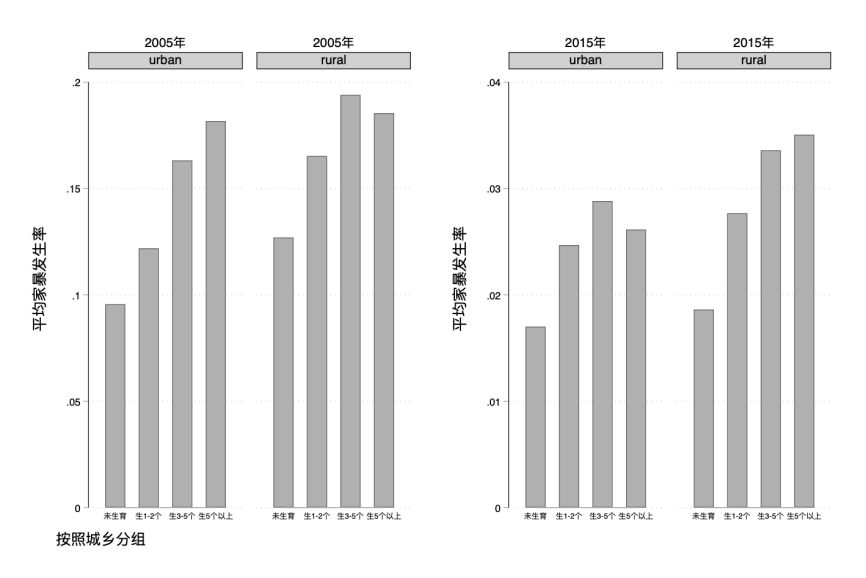

图 2.11 展示了印度不同受教育程度样本当中的家暴发生率,印度受教育程 度和家暴发生率之间有着非常明显的负向关系,即受教育程度越高,家暴发生率 越低,这说明在印度,高受教育水平群体当中的家暴发生率较低。但这并不意味 着通过提高受教育水平就能减少家暴的风险,是否家暴还取决于伴侣受教育水平。

图 2.11 印度不同受教育程度人群中的家暴发生率

注:图中横轴为女性受教育情况,按照受教育程度 分类为“文盲”“初级”“中级”以及“高级”,纵轴为各组女性平均就业率, 每张图都分城乡进行计算。该图发现随着受教育程度的提高,家暴发生率不断下降。

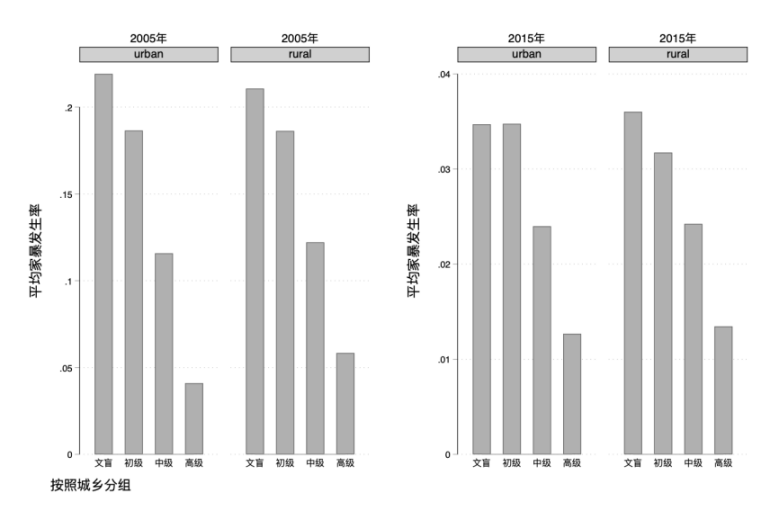

相对收入与家庭暴力

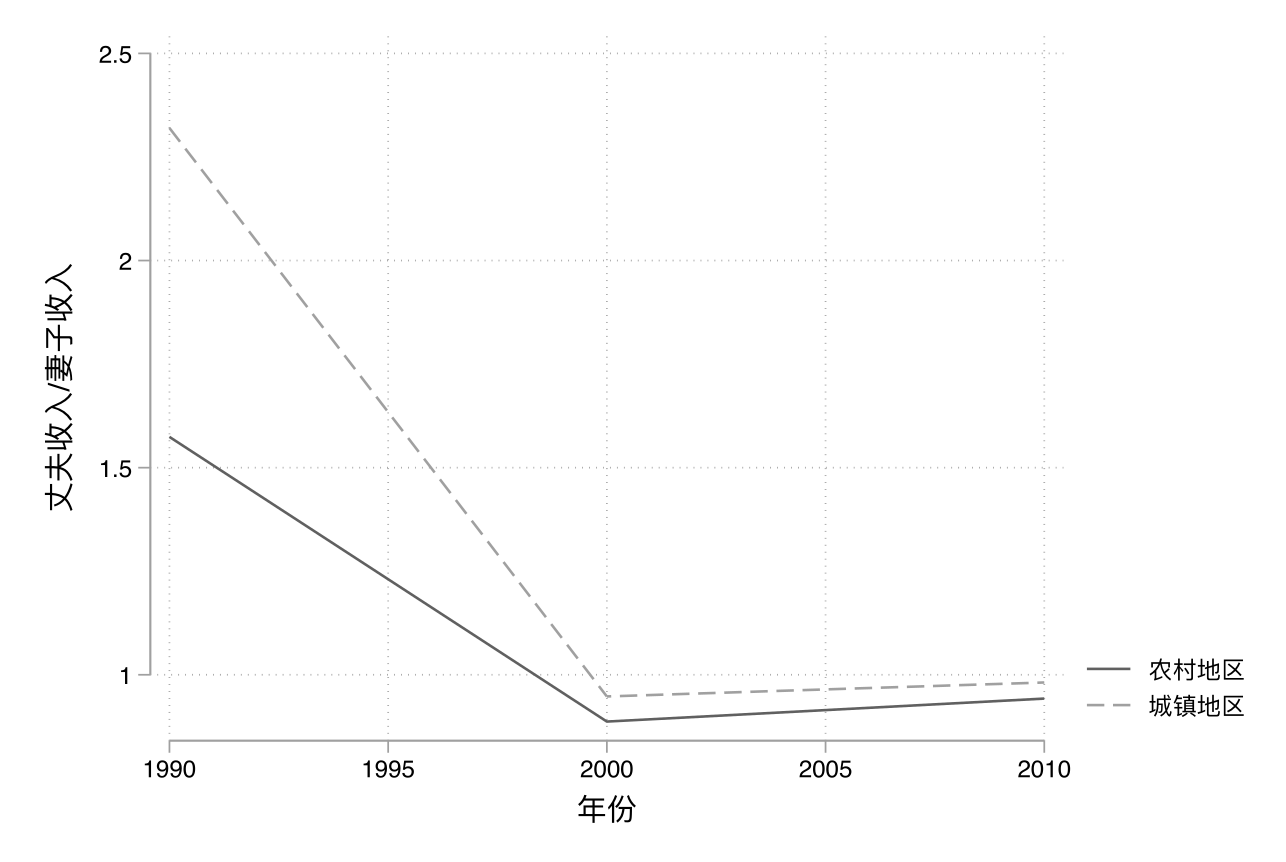

随着时间发展,丈夫与妻子之间的工资差异逐渐缩小(如图 2.12),其中 1990 年-2000 年的夫妻工资差异降幅远大于 2000 年 2010 年。其中,城镇地区夫妻工 资差异的降幅更大,这主要是因为城镇地区人均收入本身就要高于农村地区。

图 2.12 1990-2010 年夫妻相对收入变动趋势

注:图中横轴为时间线,纵轴为丈夫收入与妻子收入之比, 虚线为城镇地区丈夫与妻子收入之比,实线为农村地区丈夫与妻子收入之比。 相比1990年,近年来丈夫收入水平与妻子收入水平逐渐持平。

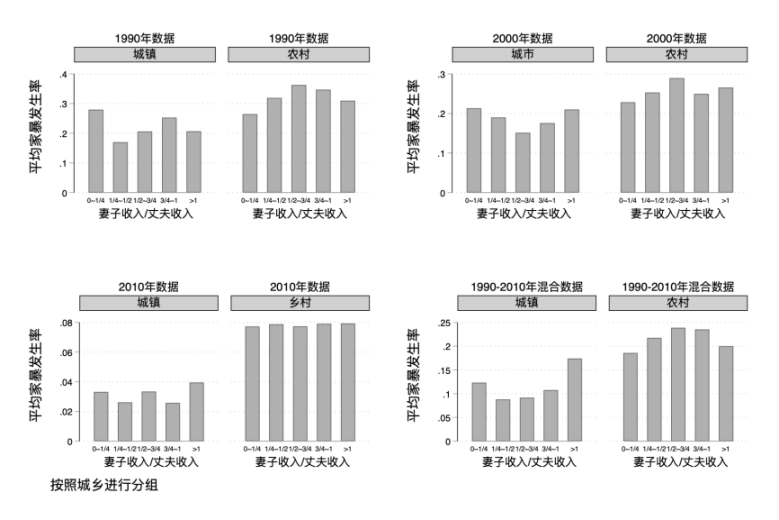

图 2.13 展示了女性相对于丈夫的收入水平与家暴发生率之间的关系。可以 看到当女性收入远小于丈夫(即不到丈夫收入的 1/4 时),家暴发生率较高,此 后,当妻子有一定收入但仍然低于丈夫收入时,尤其是妻子收入占丈夫收入的 1/4-3/4 时,家暴可能性最低。在部分样本中,例如 1999 年城乡数据,妻子收入 低于丈夫时,随着收入的增加,家暴可能性也增加,这符合 Erten 与 Keshin(2021 年)研究中指出的,女性收入的提高给了男性通过暴力行为攫取租金的动机。

和人们预期事实相悖的是,当妻子收入接近丈夫基本等于丈夫时(3/4-1), 家暴可能性反而增加了,虽然与直觉相反,但与部分文献相印证:Guarnieri 与 Rainer(2021 年)提出的当女性收入增加时,她们的丈夫可能会使用暴力来重新 确立某种程度的主导地位,这种现象被称作男性反冲(male backlash),该现象在 性别观念更为僵化的地方更为严重。

图 2.13 中国夫妻相对收入与家暴发生率

注:图中横轴为妻子收入占丈夫收入之比, 依次分为:“妻子收入小于丈夫收入的 1/4 ”“妻子收入在丈夫 收入的 1/4-1/2 之间”“妻子收入在丈夫收入的 1/2-3/4 之间”“其次收入在 丈夫收入的 3/4-1 之间”以及“妻子收入超过丈夫收入”,纵轴表示了不同小组中的平均 家暴发生率。可以看到,夫妻相对收入与家暴发生率之间并不呈现简单线性关系。

印度数据对男性反冲现象有更为明显的体现,当丈夫收入少于妻子时,家暴 发生率要高于妻子收入少于丈夫和妻子收入等于丈夫这两种情况,这说明妻子收 入的增多给了丈夫进一步攫取家庭资源分配的动机。此外,在丈夫不赚钱的子样 本中,家暴发生率尤其高,这可能是因为丈夫需要通过暴力行为重新树立自己的 男性角色,这种思维主要是受到了印度传统社会文化的影响,这与 Zhang 和 Breunig(2023)研究得到的结论相符。

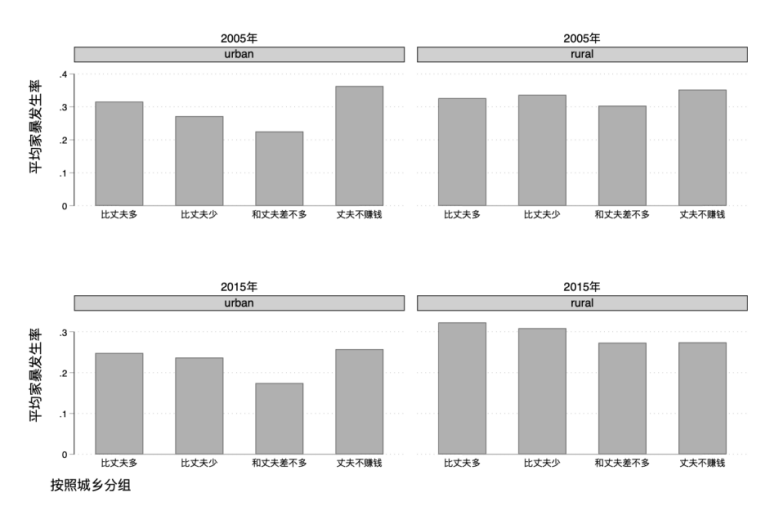

图 2.14 印度夫妻相对收入与家暴发生率

注:图中横轴为妻子收入与丈夫收入的相对情况,依次分为: “妻子收入比丈夫多”“妻子收入比丈夫少”“妻子收入和丈夫差不多”以及“丈夫不赚钱”, 纵轴表示了不同小组中的平均家暴发生率。可以看到,夫妻相对收入与家暴发生率之间 并不呈现简单线性关系,且印度数据额外划分了“丈夫不赚钱”组别,可以看到, 该组家暴发生率格外高。

生育情况与家庭暴力

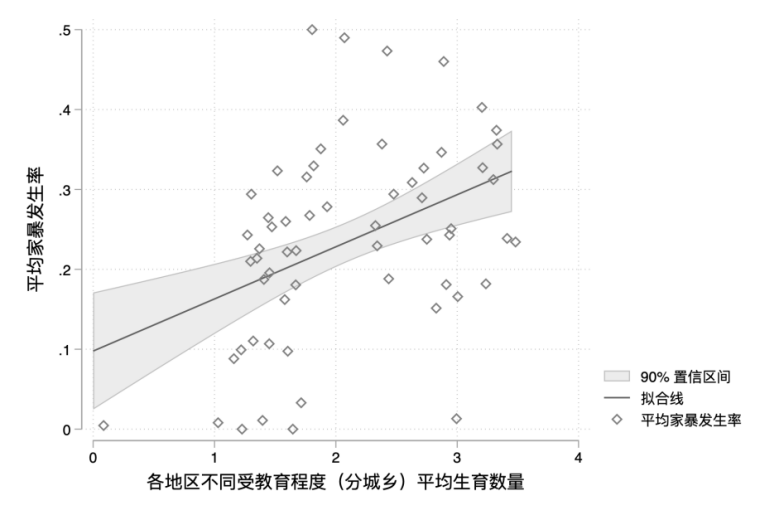

图 2.15 通过散点图的方式展示了各地区不同受教育程度(分城乡)生育情 况与平均家暴发生率之间的关系。可以看到,随着平均生育数量的增加,家暴发 生率也在不断上升。这和本文之间预设的研究框架相符。

图 2.15 中国平均生育数量与平均家暴发生率散点图

注:图中为中国各省份不同受教育程度群体中, 平均生育数量与平均家暴发生率散点图。其中横轴为各群体平均生育数, 纵轴为各群体平均家暴率,图中为 90% 置信区间。

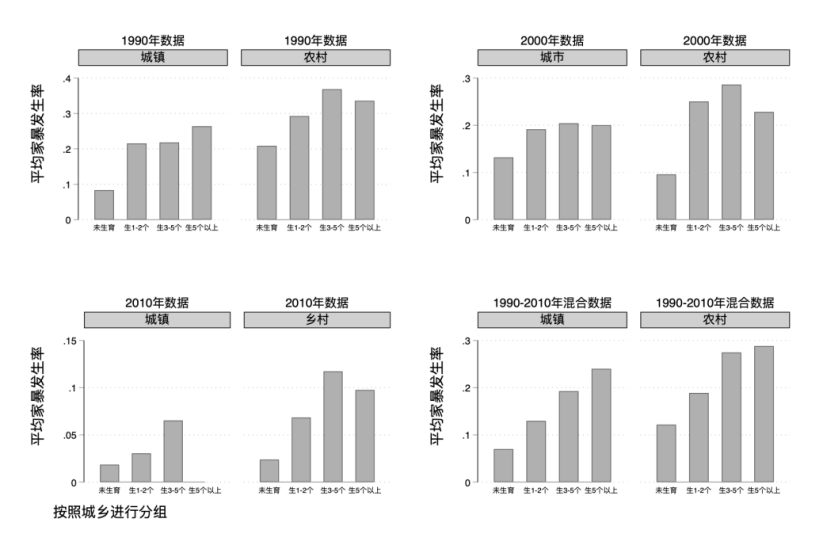

图 2.16 通展示了我国生育数量与平均家暴发生率之间的关系。可以看到随 着生育数量的增加,家暴发生率也不断上升。同样的,由于我国丁克家庭极少, 因此图中展示的未生育样本主要是由于年龄较小,这些样本在未来基本都会成为 生育样本。在生育样本中我们可以看到:1990 年与 2000 年样本在生育时较少的 受到了计划生育政策的影响,尤其是 1990 年的样本,有较大占比的受访者在计 划生育发生时,已经完成了生育。生育 1-2 个与生育 3-5 个对家暴的影响没有太 大的差异,而生育 5 个以上极大的增加了家暴的发生率。整体来说,生育数量的 增加伴随着家暴发生率的上升。

图 2.16 中国生育情况与家暴发生率

> 注:图中横轴为女性生育情况,按照生育数量 分类为“未生育”“生1-2个”“生3-5个”“生5个以上”,纵轴为各组女性平均 家暴发生率,每张图都分城乡进行了展示。结果发现,随着生育数量的上升, 家暴发生率也有所提高。在印度,生育带来的家暴上升趋势与中国类似,即随着生育数量的上升,家 暴发生率在城乡地区都有了明显的差异,唯一的区别是印度平均生育率较高。超 过一半的样本都会生育超过 3 个以上的子女。

图 2.17 印度生育情况与家暴发生率

注:图中横轴为女性生育情况,按照生育数量 分类为“未生育”“生1-2个”“生3-5个”“生5个以上”,纵轴为各组女性平均家暴 发生率,每张图都分城乡进行了展示。结果发现,随着生育数量的上升,家暴发生率也有所提高。

2.2.3.中国文化背景下生育与家暴的相关性

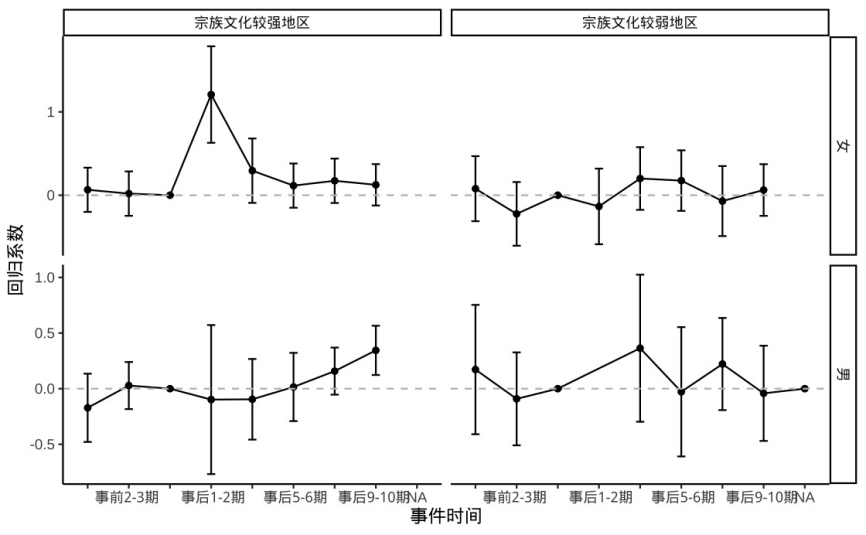

在本文的研究框架中,生育对家暴的影响主要通过母职惩罚进行。由于生育 伴随的母职惩罚,女性的外部选择被降低,进而在家庭当中的议价权减少,导致 了更多的家庭暴力。Kelvev(2024)强调了社会规范(social norm)对母职惩罚 的影响,而 Zhang 和 Breunig(2023)也提到了社会规范对家暴成因的作用。因 此在本小节中,基于中国的两个独特视角——传统观念和宗族文化,本文描述分 析了社会文化背景对生育与家暴关系的影响。

传统观念

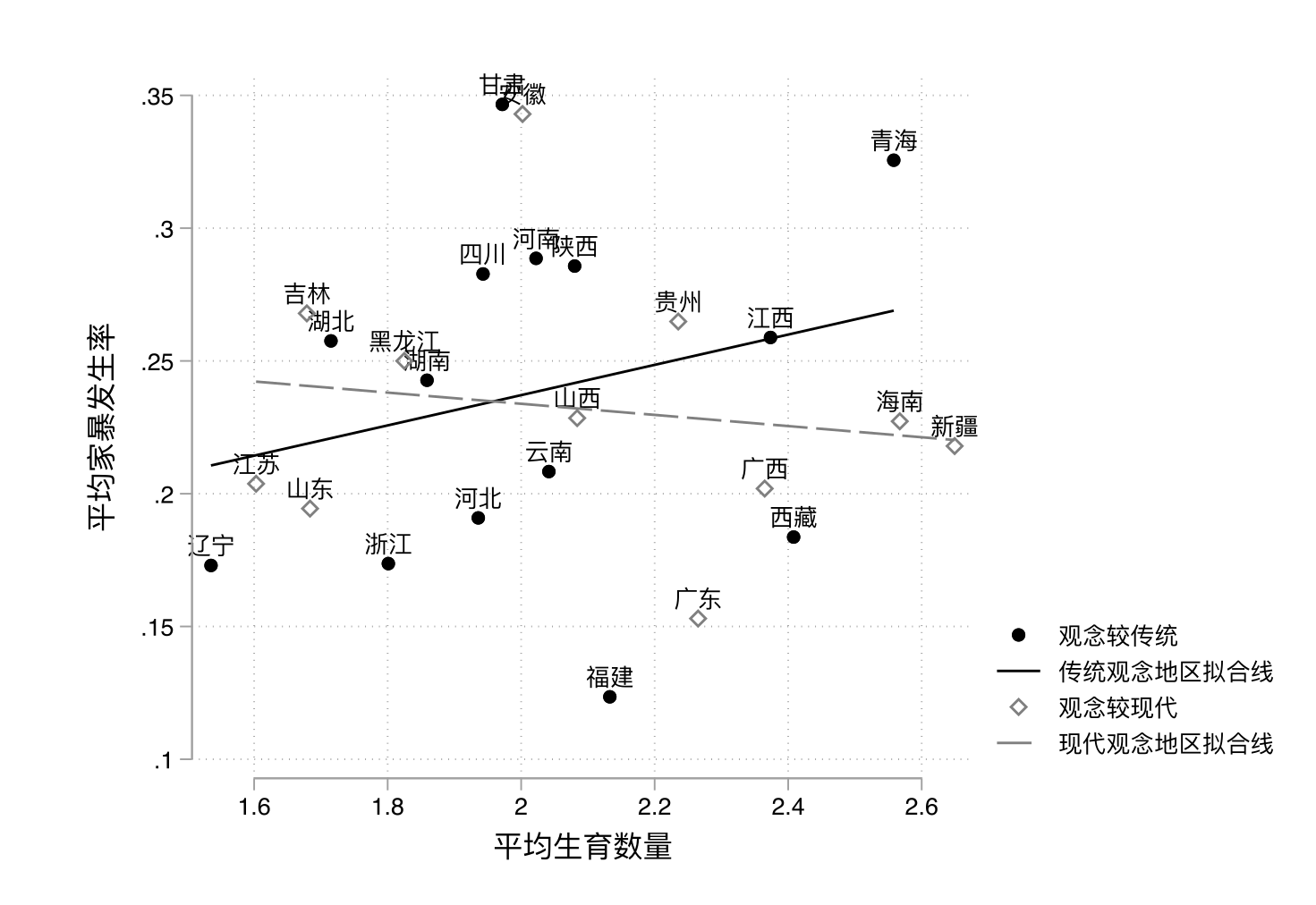

本文用各地区人均道观数据衡量该地区思想传统程度,思想观念较为传统的 地区包括:甘肃,福建西藏以及辽宁等地,相较之下,广东地区的思想观念由于 受到外来冲击的影响,较为开放。图 2.18 展示了平均生育数量与平均家暴发生 率之间的关系(按照观念传统程度分类),结果发现,在观念较为传统的地区, 生育与家庭暴力之间的正向关系更为明显,而在观念较为现代的地区,这一关系 基本为零。

图 2.18 平均数量与平均家暴发生率散点图(按照传统观念程度分类)

注:图中横轴表示各省份平均生育数量,纵轴表示平均 家暴发生率。作者爬取了国家宗教事务局官方中对于宗教活动场所的基本信息,通过 将 42438 条宗教场所信息合并到省级层面,计算了各省份人均寺庙数(道观数),用 这一变量衡量了各地区思想观念的开放程度,并基于此变量分类。其中实点与实线 表示观念较为传统的地区,虚点与虚线表示观念较为开放的地区,结果发现,在观念 较为传统的地区,生育数量与家暴发生率为正相关关系。

宗族文化

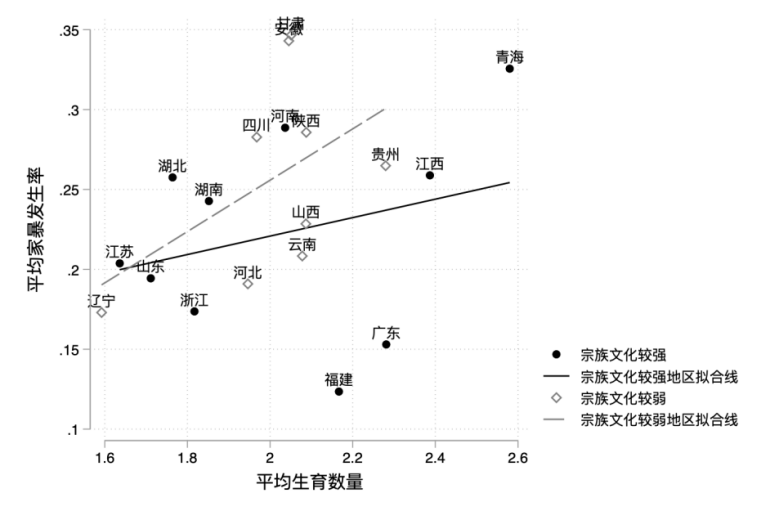

在中国,宗族思想对于家庭暴力的影响可以分两个角度分析。一方面宗族思 想可能减少了家庭暴力。宗族思想提倡传宗接代,例如“不孝有三,无后为大”, 将后代作为家庭的重要组成。同时,“母凭子贵”等俗语都说明了生育行为在宗 族思想的背景下,可以为女性赋权。在以农业为主要经济部门、田赋为基本财源 的古代中国,长期维持着一个规模极为有限的官僚体系。俗语说“皇权不下县”, 古代基层自治的主要方式之一就是宗族自治。因此,对于家暴这种会破坏家庭关 系、影响家庭生产力的行为,宗族会在一定程度上加以规制。图 2.19 反映了这 种现象,本文各省份分为宗族思想较强和宗族思想较弱的地区,结果发现,在宗 族思想较强的地区,生育数量的上升往往伴随着较低的家暴发生率。

另一方面,宗族思想是以儒家思想为基础发展的。因此,儒家思想中男尊女 卑的思想同样体现在宗族思想当中,丈夫针对妻子的家暴行为通常会被当做家务 事,妇女权益无法得到保障。综上所述,宗族文化对于家庭暴力的影响可能是混 淆的,需进一步探究。

图 2.19 平均数量与平均家暴发生率散点图(按照宗族文化程度分类)

注:图中横轴表示各省份平均生育数量,纵轴表示平均 家暴发生率。本文使用了 Chen(2021)中对宗族文化的横梁变量,即各地区人均家谱数, 并基于此变量分类。其中实点与实线表示宗族观念较强的地区,虚点与虚线表示宗族观念 较弱的地区,结果发现,在宗族观念较弱的地区,生育数量与家暴发生率为正相关关系。

2.2.4.印度文化背景下生育与家暴的相关性

种姓影响

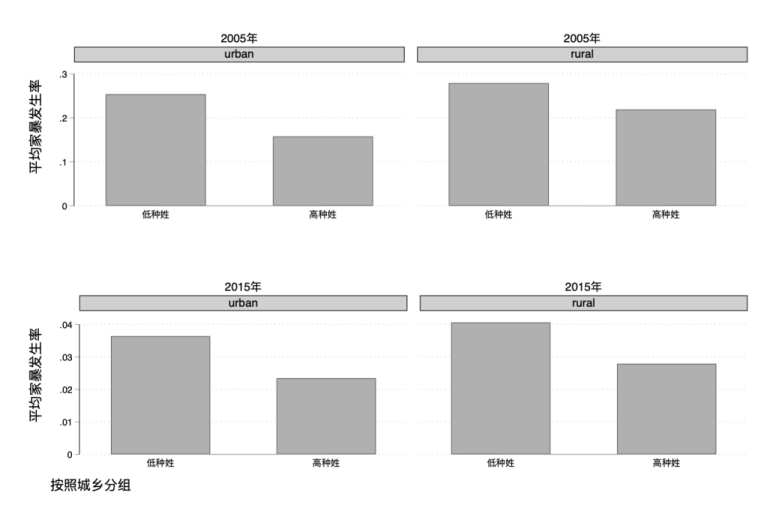

NHFS 数据当中没有直接统计受访者的种姓以及部落,但根据印度宪法规定, 部分群体被划定为在册种姓,也被称作受压迫的种姓(Scheduled Castes,简称 CS) 这些群体被认为在历史上受到了不公正对待,因此他们享有一些法定权益和配额。 该制度的目的是为了通过特殊权益来纠正历史上的社会不平等。因此,在册种姓 往往包含的是低种姓群体,基于这一变量,本文将样本分类为高种姓和低种姓进 行了描述性统计,图 2.20 展示了不同种姓群体当中的家暴发生率,结果发现,在 低种姓群体中家暴的发生率要远高于高种姓群体。这一趋势在城镇和乡村都尤为 明显,在所有调查年份的城镇地区和乡村地区,低种姓的家暴发生率都是最高的。

图 2.20 不同种姓中的家暴发生率差异

注:图中横轴为种姓分类,纵轴为不同种姓的家暴发生率。 由于 NFHS 当中没有直接登记受访者具体种姓,只使用了是否为在册种姓。根据根据印度 宪法规定,部分群体被划定为在册种姓,也被称作受压迫的种姓,这些群体被认为在 历史上受到了不公正对待,因此他们享有一些法定权益和配额,本文根据这一变量 划分了高/低种姓。

3.家庭暴⼒的经济学模型

3.1.模型的基本设定

本文基于 Doepke & Kindermann (2019)的设定,构建了一个家庭暴力的成本 收益分析模型,探究生育对家庭暴力的影响。本文讨论三种情形下丈夫家暴的成 本收益:第一,夫妻生育前,丈夫通过家暴获得的收益;第二,夫妻生育后,丈 夫通过家暴获得的收益;第三,生育导致女性外部选择恶化时,丈夫通过家暴获 得的收益。通过对比生育前后,丈夫可能从家暴中获得的最大收益,即对比情形 一和情形二,模型推导出假说 1——生育会提高丈夫家暴的概率。夫妻生育后, 通过对比女性外部选择恶化前后,丈夫可能从家暴中获得的最大收益,即对比情 形二和情形三,模型推导出假说 2——若生育导致女性的外部选择恶化,则丈夫 家暴的概率会进一步提高。为了区分以上三种情形的结果,本文用 $b \in \lbrace 0, 1\rbrace$ 表示夫妻是否生育, $v \in \lbrace 0, 1\rbrace$ 表示丈夫是否家暴,$d \in \lbrace 0, 1\rbrace$ 表示生育是否会恶化女性的外部选择。

夫妻的效用函数与预算约束。本模型考虑包含一个丈夫和一个妻子的家庭, $m$ 代表丈夫,$f$ 代表妻子,令$g \in \lbrace m, f\rbrace$,用 $w_g$ 表示夫妻的工资水平。 假设夫妻的效用取决于各自的消费$c^{b,v,d}_g$,将他们的效用函数简单表达为:

$$ u^{b,v,d}_g \lparen c^{b,v,d}_g \rparen = c^{b,v,d}_g \tag{3.1} $$

其中,$c^{b,v,d}_g \geq 0, \forall g \in \lbrace m, f \rbrace$。举例来说, $c^{0,0,0}_f$ 表示夫妻未生育($b = 0$)、丈夫未家暴($v = 0$)且女性外部选择不受影响($d = 0$)时, 妻子的消费水平。若夫妻共同生活,家庭的预算约束表示为:

$$c^{b,v,d}_f + c^{b,v,d}_m = (1 + a)(w_f + w_m + 𝑏𝜑) - vC \tag{3.2}$$

其中,$a \geq 0$ 表示消费的规模效应,若夫妻共同生活,两人可以共同消费家庭公共品, 如共同居住一间房子、共同驾驶一辆汽车等,其有效收入会增加 $a$ 倍。 $φ \geq 0$ 表示生育子女带来的净收益,模型假定生育决策是外生给定的, 并可以增加家庭的收入。$C \geq 0$ 表示家暴的成本,模型假定家暴会减少家庭的总收入。 该假定是符合现实的,比如女性遭受家暴后需要及时就医,医疗花费导致家庭收入减少; 政府可能对家暴行为给予严厉处罚,罚款支出会减少家庭收入。

家暴的成本和收益。丈夫考虑是否对妻子实施家暴,家暴的总成本为$C \geq 0$。 丈夫可以通过家暴使得消费在夫妻间转移,从妻子处获得转移支付$T^{b,d}$,妻子的 消费减少,丈夫的消费增加。

家暴的决策过程。本模型在合作博弈的框架下考虑丈夫的家暴决策,假设其 决策过程分为两个阶段:第一阶段,丈夫决定是否家暴;第二阶段,给定丈夫家 暴与否,消费在夫妻间重新分配。由于外部选择会影响家庭的消费分配,因此丈 夫在决策时会先来到第二阶段,根据预期可能获得的消费分配来决定是否家暴。 夫妻的外部选择表达为:

$$ \begin{cases} \bar{u}^{b,v,d}_m = w_m + {b𝛾𝜑} \newline \bar{u}^{b,v,d}_f = w_f + (1 - 𝛾)𝜑 - 𝑑𝜎 \end{cases} \tag{3.3} $$

可见,若夫妻之间的合作破裂,他们无法享受共同生活的规模效应, 各自消费自己的工资$w_m$ 和$w_f$。此时,对于已经生育的家庭, 生育净收益$φ$ 在夫妻之间分配,丈夫分得的比重为$γ$, 妻子分得的比重为$1 - γ$。在现实中,妻子往往承担更多的育儿负担, 而丈夫可以与妻子共享生育的收益,因此本文假定$γ > \frac 1 2$。 由于生育总是可以带来净收益($φ \geq 0$),因此,即使夫妻之间的合作破裂, 生育也会改善夫妻双方的外部选择。由于夫妻以不同比重分配生育的净收益($γ > \frac 1 2$), 生育对夫妻双方外部选择的改善程度是不同的。 为了在模型中进一步体现生育会恶化妻子的外部选择, 笔者在妻子的外部选择中加入惩罚项$σ$,满足$σ \geq 0$。

为简化分析,模型假设丈夫和妻子的谈判权重(bargaining weights)相等, 放松这一假定并不会影响模型的核心结论。结合夫妻的效用函数、外部选择和家 庭的预算约束,求解以下最优化问题即可得到两人关于消费的纳什谈判结果:

$$ \overset{\max}{c_f, c_m} [ u^{b,v,d}_m(c^{b,v,d}_m) - \bar{u}^{b,v,d}_m ]^{0.5} [ u^{b,v,d}_f(c^{b,v,d}_f) - \bar{u}^{b,v,d}_f ]^{0.5}, \tag{3.4} $$ $$ s.t.c^{b,v,d}_f + c^{b,v,d}_m = (1 + a)(w_f + w_m + b𝜑) - vC. \tag{3.5} $$

在求得纳什谈判的消费分配后,丈夫回到决策的第一阶段,根据可能从妻子 处获取的转移支付决定是否家暴。

在本模型中,家暴主要通过两种途径影响家庭的资源配置:第一,家暴成本 进入家庭的预算约束,影响纳什谈判结果;第二,家暴使得消费在夫妻间转移, 影响两人最终的效用。在接下来的小节,本文分三种情形探讨丈夫家暴的成本和收益。

3.2.情形一:已婚未育时家暴的成本收益

首先,丈夫来到决策的第二阶段,预期是否家暴条件下家庭的消费分配。当 夫妻未生育且丈夫未实施家暴,即$b = 0, v = 0, d = 0$ 时,求解以下最优化问题 可以得到两人关于消费的最优分配:

$$\overset{\max}{c_f, c_m} ( c^{0,0,0}_m - w_m)^{0.5} (c^{0,0,0}_f - w_f)^{0.5},\tag{3.6}$$

$$s.t.c^{0,0,0}_f + c^{0,0,0}_m = (1 + a)(w_f + w_m). \tag{3.7}$$

解得丈夫和妻子的最优消费为:

$$ \begin{cases} c^{0,0,0}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m) \newline c^{0,0,0}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m) . \end{cases} \tag{3.8} $$

合作时两人的效用分别为:

$$ \begin{cases} u^{0,0,0}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m) \newline u^{0,0,0}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m) . \end{cases} \tag{3.9} $$

当夫妻未生育且丈夫实施家暴,即$b = 0, v = 1, d = 0$ 时,求解以下最大化问题可以得到两人关于消费的最优分配:

$$\overset{\max}{c_f, c_m} ( c^{0,1,0}_m - w_m)^{0.5} (c^{0,1,0}_f - w_f)^{0.5},\tag{3.10}$$

$$s.t.c^{0,1,0}_f + c^{0,1,0}_m = (1 + a)(w_f + w_m) - C. \tag{3.11}$$

解得丈夫和妻子的最优消费为:

$$ \begin{cases} c^{0,1,0}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m) - \frac C 2 \newline c^{0,1,0}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m) - \frac C 2. \end{cases} \tag{3.12} $$

合作时两人的效用分别为:

$$ \begin{cases} u^{0,1,0}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m) - \frac C 2 \newline u^{0,1,0}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m) - \frac C 2 . \end{cases} \tag{3.13} $$

随后,在得知是否家暴条件下的消费分配后,丈夫回到决策的第一阶段。比 较上述两个最优化结果可知,当丈夫可以从家暴中获益,且妻子不会退出婚姻, 即满足$u^{0, 1, 0}_m \geq u^{0, 0, 0}_m$ 且 $u^{0,1,0}_f \geq \bar{u}^{0,0,0}_f$ 时, 丈夫会对妻子实施家暴。通过这两个不等式计算可得,丈夫通过家暴获取妻子转移支付的区间为 $T^{0,0} \in [ \frac C 2, \frac a 2(w_f + w_m) -\frac C 2 ]$。由此,本文推导出命题 1。

命题 1:夫妻生育前,若丈夫从家暴中获取的转移支付$T^{0,0} \in [ \frac C 2, \frac a 2(w_f + w_m) -\frac C 2 ]$, 则丈夫会对妻子实施家暴。丈夫从家暴中获得的最大转移支付为$T^{0,0}_{\max} = \frac a 2 (w_f + w_m) - \frac C 2$。

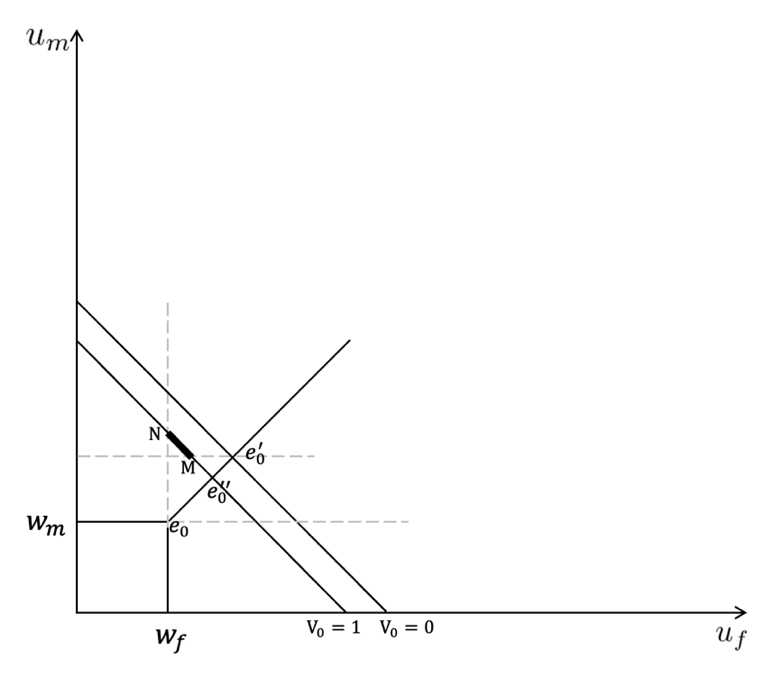

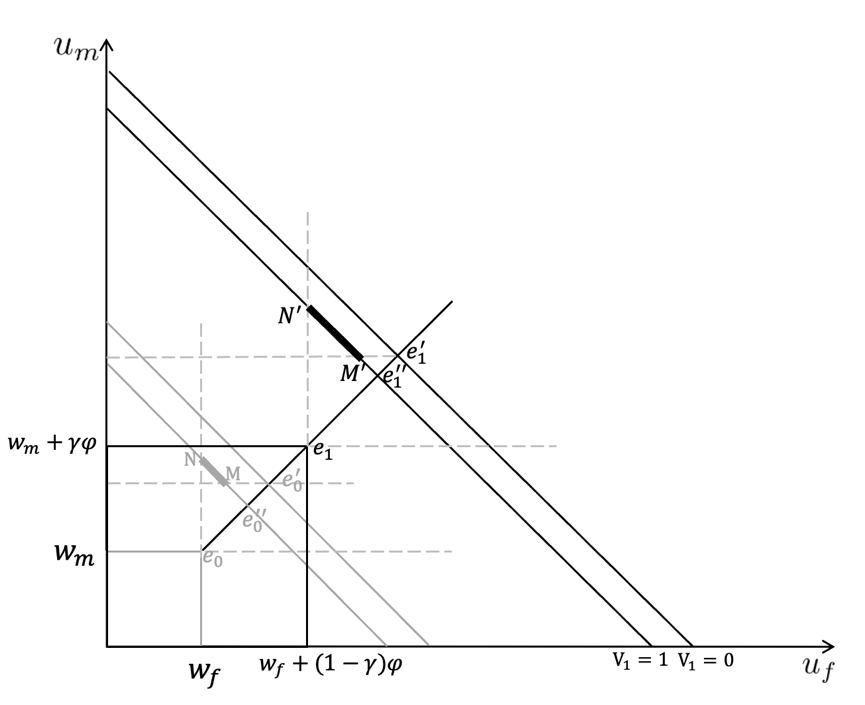

图 3.1 直观地展示了生育前丈夫家暴的成本和收益。图 3.1 的横轴是妻子的 效用,纵轴是丈夫的效用,夫妻的外部选择为点$e_0(w_f, w_m)$。 直线$v_0 = 0$ 代表两人一起生活且丈夫未家暴时家庭的效用可能性边界(utility possibility frontier), 直线$v_0 = 1$ 代表两人一起生活且丈夫家暴时家庭的效用可能性边界。 可见,夫妻共同生活的规模效应使其有效收入增加,他们的效用水平位于一条更高的效用可能性边界上。 家暴使得家庭总收入下降,效用可能性边界向左平移。在丈夫未实施家暴时, 从外部选择点出发的 45 度线与效用可能性边界的交点$e_0'$ 决定两人的效用分配。 在丈夫实施家暴后,纳什谈判下默认两人的效用分配点位于$e_0''$ 处, 但丈夫可以通过家暴从妻子处获取转移支付。当丈夫通过家暴获取的转移支付过少, 即最终的效用分配点位于$e_0'' M$ 处及以下时,丈夫不会家暴妻子。若丈夫试 图从家暴中获取过多的转移支付,使得最终效用分配位于点$N$ 以上时,妻子会退 出与丈夫的合作,丈夫只能在其外部选择处消费,并无法从家暴中获得转移支付。 只有当最终的效用分配点位于$M N$ 之间时,丈夫可以从家暴妻子中获得转移支付, 且妻子不会终止合作。在点$N$ 处,丈夫通过家暴获得的转移支付达到最大值。

图 3.1 已婚未育时家暴的成本收益

注:图中横轴为妻子效用,纵轴为丈夫效用, 点$e_0$ 为初始均衡点,即夫妻未结婚时的效用点。点$e_0'$ 为结婚后的效用点, $e_0''$ 为发生家暴后的效用点,其中$M N$ 为家暴发生后均衡点可能移动的位置。

3.3.情形二:已婚已育且女性外部选择不变时家暴成本收益

首先,丈夫来到决策的第二阶段,预期是否家暴条件下家庭的消费分配。当 夫妻生育后且丈夫未实施家暴,即$b = 1, v = 0, d = 0$ 时, 求解以下最大化问题可以得到两人关于消费的最优分配:

$$ \overset{\max}{c_f, c_m} [ c^{1,0,0}_m - (w_m + 𝛾𝜑) ]^{0.5} [ c^{1,0,0}_f - (w_f + (1 - 𝛾) 𝜑 ]^{0.5}, \tag{3.14} $$ $$ s.t.c^{1,0,0}_f + c^{1,0,0}_m = (1 + a)(w_f + w_m + 𝜑) . \tag{3.15} $$

解得丈夫和妻子的最优消费为:

$$ \begin{cases} c^{1,0,0}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + 𝛾𝜑 \newline c^{1,0,0}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + (1 - 𝛾) 𝜑 . \end{cases} \tag{3.16} $$

合作时两人的效用分别为:

$$ \begin{cases} u^{1,0,0}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + 𝛾𝜑 \newline u^{1,0,0}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + (1 - 𝛾) 𝜑 . \end{cases} \tag{3.17} $$

当夫妻生育后且丈夫实施家暴,即$b = 1, v = 1m d = 0$ 时,求解最优化问题即可得到两人关于消费的最优分配: $$ \overset{\max}{c_f, c_m} [ c^{1,1,0}_m - (w_m + 𝛾𝜑) ]^{0.5} [ c^{1,1,0}_f - (w_f + (1 - 𝛾) 𝜑 ]^{0.5}, \tag{3.18} $$

$$ s.t.c^{1,1,0}_f + c^{1,1,0}_m = (1 + a)(w_f + w_m + 𝜑) - C. \tag{3.19} $$

解得丈夫和妻子的最优消费为:

$$ \begin{cases} c^{1,1,0}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + 𝛾𝜑 - \frac C 2 \newline c^{1,1,0}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + (1 - 𝛾) 𝜑 - \frac C 2 . \end{cases} \tag{3.20} $$

合作时两人的效用分别为:

$$ \begin{cases} u^{1,1,0}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + 𝛾𝜑 - \frac C 2 \newline u^{1,1,0}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + (1 - 𝛾) 𝜑 - \frac C 2 . \end{cases} \tag{3.21} $$

随后,在得知是否家暴条件下的消费分配后,丈夫回到决策的第一阶段。比 较上述两个最优化结果可知,当丈夫可以从家暴中获益,且妻子不会退出婚姻, 即满足$u^{1,1,0}_m \geq u^{1,0,0}_m$ 且 $u^{1,1,0}_f \geq \bar{u}^{1,0,0}_f$ 时, 丈夫会对妻子实施家暴。通过这两个不等式计算可得, 丈夫通过家暴获取妻子转移支付的区间为$T^{1,0} \in [\frac C 2, \frac a 2 (w_f + w_m + φ) - \frac C 2 ]$。 由此,本文推导出命题 2。

命题 2:夫妻生育后,若丈夫从家暴中获取的转移支付$T^{1,0} \in [\frac C 2, \frac a 2 (w_f + w_m + φ) - \frac C 2 ]$, 则丈夫会对妻子实施家暴。丈夫从家暴中获得的最大转移支付为$T^{1,0}_{\max} = \frac a 2 (w_f + w_m + φ) - \frac C 2$。

比较 命题 1 和 命题 2 可知,生育后,丈夫通过家暴可以获得的最大转移支付 增加了,增加量为$\frac 1 2$。正如 Becker(1973)当中所述,共同产生的后代是 婚姻产出当中最重要的部分,因为婚姻所带来的其他好处:例如规模效应、照料、关 爱等都可以通过其他家庭关系带来,但后代只能通过婚姻关系产出。 此外$\frac 1 2$ 也表明,婚姻当中二人的合作关系有效的降低了育儿成本,换句话 说,婚姻关系中因为夫妻双方可以共同抚养后代,这使得生育带来的效用被放大了。 可见,从经济激励上,丈夫在生育后对妻子实施家暴的概率会上升。 由此本文推导出 命题 3。

命题 3:生育后,丈夫从家暴中可能获得的转移支付增加,家暴发生的概率提高。

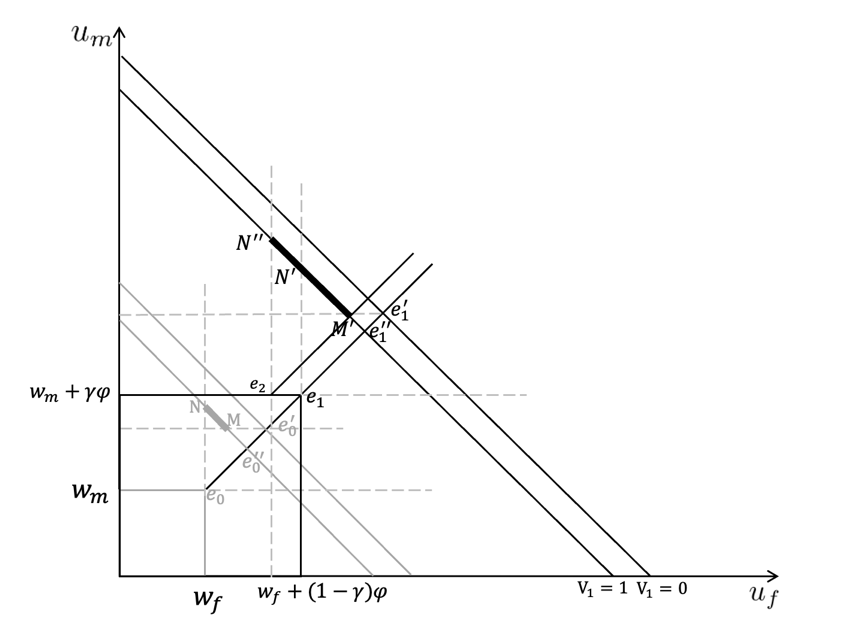

图 3.2 已婚已育的家暴成本收益(生育不导致女性外部选择恶化)

注:图中横轴为妻子效用,纵轴为丈夫效用,生育后妻子和丈夫的效用均衡点外推至$e_1'$, 但如果发生家暴,则均衡点为$e_1''$。如果此时夫妻关系破裂,丈夫和妻子会失去婚姻带来的规模效用, 回退到均衡点$e_1$,同时由于生育成本在男女当中的不同,丈夫与妻子关系破裂后外部选择效用的水平也不同, 丈夫为$w_m + γ$,妻子为 $w_f + (1 - γ) $ 。其中$γ$ 为生育惊收益在夫妻间的分配比例。 同时,$M' N'$ 为家暴发生后均衡点可能的位置 。

图 3.2 展示了生育后丈夫家暴的成本和收益。生育后,夫妻的外部选择为点$e_1$。 直线$v_1 = 0$ 代表两人一起抚育后代且丈夫未家暴时家庭的效用可能性边界, 直线$v_1 = 1$ 代表两人一起抚育后代且丈夫家暴时家庭的效用可能性边界。 在丈夫未实施家暴时,从外部选择点$e_1$ 出发的 45 度线与效用可能性边界的交点$e_1'$ 决定两人的效用分配。 在丈夫实施家暴后,纳什谈判下默认两人的效用分配点位于$e_1''$ 处, 但丈夫可以通过家暴从妻子处获取转移支付。当丈夫家暴后的效用分配点位于$M' N'$ 之间时, 丈夫可以从家暴妻子中获得转移支付,且妻子不会终止合作。在点$N'$ 处, 丈夫通过家暴获得的转移支付达到最大值。可见,与生育前相比, 丈夫通过家暴获得妻子转移支付的区间变长了,可能获得的最大转移支付增加了。

3.4.情形三:已婚已育且女性外部选择变化时家暴成本收益

首先,丈夫来到决策的第二阶段,预期是否家暴条件下家庭的消费分配。夫 妻生育后,若生育导致女性外部选择恶化且丈夫未实施家暴,即$b = 1, v = 0, d = 1$ 时, 求解以下最大化问题可以得到两人关于消费的最优分配:

$$ \overset{\max}{c_f, c_m} [ c^{1,0,1}_m - (w_m + 𝛾𝜑) ]^{0.5} [ c^{1,0,1}_f - (w_f + (1 - 𝛾) 𝜑 - 𝜎 ]^{0.5} \tag{3.22} $$

$$ s.t.c^{1,0,1}_f + c^{1,0,1}_m = (1 + a)(w_f + w_m + 𝜑) . \tag{3.23} $$

解得丈夫和妻子的最优消费为:

$$ \begin{cases} c^{1,0,1}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + 𝛾𝜑 - \frac 𝜎 2 \newline c^{1,0,1}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + (1 - 𝛾) 𝜑 - \frac 𝜎 2 \end{cases} \tag{3.24} $$

合作时两人的效用分别为:

$$ \begin{cases} u^{1,0,1}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + 𝛾𝜑 - \frac 𝜎 2 \newline u^{1,0,1}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + (1 - 𝛾) 𝜑 - \frac 𝜎 2 \end{cases} \tag{3.25} $$

夫妻生育后,若生育导致女性外部选择恶化且丈夫实施家暴,即$b = 1, v = 1, d = 1$ 时, 求解最优化问题即可得到两人关于消费的最优分配:

$$ \overset{\max}{c_f, c_m} [ c^{1,1,1}_m - (w_m + 𝛾𝜑) ]^{0.5} [ c^{1,1,1}_f - (w_f + (1 - 𝛾) 𝜑 - 𝜎 ) ]^{0.5} \tag{3.26} $$

$$ s.t.c^{1,1,1}_f + c^{1,1,1}_m = (1 + a)(w_f + w_m + 𝜑) - C \tag{3.27} $$

解得丈夫和妻子的最优消费为:

$$ \begin{cases} c^{1,1,1}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + 𝛾𝜑 + \frac{𝜎 - C} {2} \newline c^{1,1,1}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + (1 - 𝛾) 𝜑 - \frac{𝜎 + C} {2} \end{cases} \tag{3.28} $$

合作时两人的效用分别为:

$$ \begin{cases} u^{1,1,1}_m = w_m + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + 𝛾𝜑 - \frac {𝜎 - C} 2 \newline u^{1,1,1}_f = w_f + \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) + (1 - 𝛾) 𝜑 - \frac {𝜎 + C} 2 \end{cases} \tag{3.29} $$

随后,在得知是否家暴条件下的消费分配后,丈夫回到决策的第一阶段。 比较上述两个最优化结果可知,当丈夫可以从家暴中获益,且妻子不会退出婚姻, 即满足$u^{1,1,1}_m \geq u^{1,0,1}_m$ 且 $u^{1,1,1}_f \geq \bar{u}^{1,0,1}_f$ 时, 丈夫会对妻子实施家暴。通过这两个不等式计算可得,丈夫通过家暴获取妻子转移支付的 区间为$T^{1,1} \in [ \frac C 2, \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) - \frac C 2 + \frac 𝜎 2 ]$。 由此,本文推导出 命题 4 。

命题 4:当生育导致女性的外部条件恶化时,若丈夫从家暴中获取的转移 支付$T^{1,1} \in [ \frac C 2, \frac a 2 (w_f + w_m + 𝜑) - \frac C 2 + \frac 𝜎 2 ]$, 则丈夫会对妻子实施家暴。 丈夫从家暴中获得的最大转移支付为$T^{1,1}_{\max} = \frac a 2 (w_f + w_m + 𝝋) - \frac C 2 + \frac 𝜎 2$。

比较 命题 3 和 命题 4 可知,若生育后妻子的外部选择恶化,丈夫通过家暴可以获得的最大 转移支付相比于外部选择未恶化时增加了,增加量为$\frac 𝜎 2$。由此,本文推导出 命题 5 。

命题 5:若生育导致女性的外部选择恶化, 则生育后丈夫从家暴中可能获得的转移支付进一步增加, 家暴发生的概率进一步提高。

图 3.3 展示了当生育使得妻子外部选择恶化时,丈夫家暴的成本和收益。 由于生育导致妻子的外部选择恶化,此时夫妻的外部选择为点$e_2$。 在丈夫未实施家暴时,从外部选择点$e_2$ 出发的 45 度线与效用可能性 边界的交点$e_2'$ 决定两人的效用分配。在丈夫实施家暴后,纳什谈判下 默认两人的效用分配点位于$e_2''$ 处。若丈夫可以通过家暴使得最终的 效用分配点位于$M'' N''$ 之间,则丈夫可以从家暴妻子中获得转移支付, 且妻子不会终止合作。在点$N'$ 处, 丈夫通过家暴获得的转移支付达到最大值。 可见,若生育使得妻子的外部选择恶化,则丈夫通过家暴可能获得的最大转移支付进一步增加。 此外,若生育导致妻子外部选择恶化的程度越严重,则丈夫可以从家暴妻子中获得的转移支付越多, 从经济激励上,丈夫家暴的丈夫家暴的概率越高。

图 3.3 已婚已育的家暴成本收益(生育导致女性外部选择恶化)

注:图中横轴为妻子效用,纵轴为丈夫效用,生育后妻子和丈夫的效用均衡点外推至 $e_1'$,但如果发生家暴,则均衡点为$e_1''$。如果此时夫妻关系破裂,丈夫和妻子会失去婚姻带来 的规模效用,回退到均衡点$e_1$,同时由于生育成本在男女当中的不同,丈夫与妻子关系破 裂后外部选择效用的水平也不同,丈夫为$w_m + γ$,妻子为$w_f + (1 - γ)$。其中$γ$ 为生育惊收益在 夫妻间的分配比例。同时,$M' N'$ 为家暴发生后均衡点可能的位置。此外,由于女性生育 后外部选择水平降低,因此夫妻外部选择均衡点从$e_1$ 移动至$e_2$,由于外部选择水平的移动, 丈夫家暴均衡区间也从$M' N'$ 外推至$M' N''$,家暴可能性增加 。

本模型可以推导出两个可检验的假说。

假说 1:生育提高了丈夫的家暴概率。

假说 2:在母职惩罚较大的地区,生育使得女性外部选择下降更多,从而导致丈夫的家暴概率会进一步提高。

基于本文上述模型,一方面,生育增加了夫妻合作均衡的租值,使得丈夫通 过家暴获取的收益变大,家暴概率因此上升;另一方面,生育使得女性劳动参与 率降低,因为外部选择水平下降,在婚内议价权减少,因此导致了更多的家庭暴 力。无论是因为生育增加了夫妻合作均衡的租值,还是降低了女性外部选择水平, 生育都导致了更多的家暴。而母职惩罚的大小影响了女性生育后外部选择的变动 程度,因此母职惩罚大的地区,由于生育使得女性外部选择下降更多,从而导致 了更多的家庭暴力。

4.数据与实证策略

4.1.实证策略

4.1.1.基于双重固定效应模型的实证策略

本文的实证策略分为三个部分。第一部分中,首先,本文针对中国和印度的 微观数据使用双重固定效应模型进行回归,其次,通过将数据进行分组聚合到小 组层面,再通过构建拟面板数据进行双重固定效应回归,进一步验证了微观截面 回归的结果;第二部分中,本文在微观数据层面上构建了拟面板数据,并使用事 件研究法动态分析了生育对家庭暴力发生率的影响;第三部分,本文使用母职惩 罚变量验证了生育影响女性外部选择进而导致家暴上升的作用机制,并分析了在 不同文化背景下,生育通过母职惩罚影响家庭暴力的异质性问题。

本文实证中第一部分的双重固定效应回归模型如下:

$$ DV_{i,p,t} = 𝛼 + 𝛽 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦_{i,p,t} + 𝛾𝑋{i,p,t} + 𝜇_p + 𝜆_t + 𝜖_{i,p,t} \tag{4.1} $$

其中$DV_{i,p}$ 表示 $p$ 省份的个体 $i$ 是否遭遇家庭暴力,$Fertility_{i,p}$ 则表示 $p$ 省份个体$i$ 的生育情况,在本文的主回归中主要使用个体是否生育多胎来衡量生育情况, $X_{i,p}$ 则表示个体i的个人特质,包含婚姻状况、户口类型、受教育情况以及配偶受教育情 况。$µ_p$ 与 $λ_t$ 分别表示个体所在的省份固定效应和出生年份固定效应。

此外,为了进一步因果识别,排除其他可能干扰因素的影响,本文按照年龄 组、婚姻状况、受教育程度、户口类型以及出生年份进行分组,然后在组内求均 值后,将该小组匹配到下一个调查年份当中的数据。例如:1990 年调查数据中, 1965 年出生的湖北地区受教育程度较高的城镇地区的初婚小组会被匹配到 2000 年调查数据中具有同样特质 1965 年出生的小组,由于我国人群在结婚后受教育 水平和户口类型变动占比较小,因此该种方法匹配得到了类似追踪数据的拟面板 小组数据,将该数据用于固定效应模型进行回归,得到了和截面数据类似的回归 结果。小组拟面板数据的回归模型如下:

$$ DV_{c,p,t} = 𝛼 + 𝛽 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦_{c,p,t} + 𝛾𝑋{c,p,t} + 𝜇_p + 𝜆_t + 𝜖_{c,p,t} $$

其中$DV_{c,p,t}$ 表示$t$ 年$p$ 省份的$c$ 组个体的平均家暴发生率,$Fertility_{c,p,t}$ 表示 $t$ 年$p$ 省份的$c$ 组个体的平均生育率,$X_{c,p,t}$ 表示$t$ 年$p$ 省份的$c$ 组个体的小组特质, 例如小组受教育程度、婚姻状况以及户口状况等。$µ_p$ 与 $λ_t$ 分别表示省份固定效应和年龄小组固定效应。

4.1.2.基于拟事件研究法的实证策略

本文实证中的第二部分参照 Kleven(2024 年)的拟事件研究法,利用 1990 年和 2000 年的横截面数据集来估计生育对家暴的影响。本文使用一组控制变量 (包括出生年份、受教育水平以及省份),通过匹配方法创建了一个拟面板数据 集,然后根据这个拟面板数据集进行了事件研究分析。具体来说,考虑在事件时 间为 0(孩子出生当年),日历事件为$y$ 观察到的已生育妇女$i$,其年龄为$a$, 人口特征为$X_i$,将该个体与$y − n$ 年观测到的未生育个体$j$ 进行配对, 该个体在$y − n$ 年为$a − n$ 岁,人口特征$X_j = X_i$ 相同, 这样就得到了个体$i$ 在$t = −n$ 的替代观测值。用这个方法,本文构建了一个具 有事件前观测数据的拟面板数据集。事件研究的模型如下:

$$ DV_{i,p,t} = 𝛼 + 𝛽 \sum_{t = -4}^{t} T_{i,p,t} + 𝛾𝑋{i,p,t} + 𝜇_p + 𝜆_t + 𝜖_{i,p,t} \tag{4.2} $$

其中$T = 0$ 表示生育当年,因此本文将怀孕年份($T = −1$)作为基准期进行对比, 同时由于样本量较少,本文将每两期合并为一期,分析每两期的生育对家庭暴力 的动态影响。得到的结果将在下一节中展示。

本文实证当中的第三部分主首先分析了生育通过影响女性外部选择,进而导 致家暴增多的作用机制,具体来说,本文参照 Kleven(2024 年)计算了各地区 母职惩罚的具体程度,用该变量来衡量生育对女性外部选择的恶化程度,此后分 析了在母职惩罚不同的地区,生育对家庭暴力的差异影响。其次,由于母职惩罚 受到社会文化背景的影响,因此本文分别分析了在中印两国不同文化背景下,生 育对家暴上升的不同影响。

4.2.数据介绍与变量介绍

4.2.1.中国数据

中国妇女社会地位调查

本文使用的关于家庭暴力的数据来自于全国妇联和国家统计局分别在 1990 年、2000 年以及 2010 年开展的中国妇女社会地位调查。调查问卷旨在全面反映 中国妇女的社会经济状况,包括受教育情况、健康水平、经济状态、生活方式、 合法权益、价值观以及态度等。整体样本包括 23740,问卷包含 171 个问题,经 过数据筛查后(已婚妇女),剩余样本量为一万余个。其中受访者被问及是否曾 被配偶殴打、被殴打的频率等与家庭直接暴力相关的问题,2010 年数据则在此 基础上,额外收集了受访者是否受到语言暴力、精神暴力等家庭冷暴力相关问题。 在数据处理上,本文基于上述问题构建了是否曾遭受家暴的虚拟变量,如果受访 者曾被殴打,则该变量为 1,否则等于 0。

此外,由于本文关注女性生育对家庭暴力的影响,因此使用了总共生育子女 数量还衡量女性的生育情况。由于生育数量大于 5 的样本较少,因此本文在进行 处理时将生育数量大于 5 的样本合并在一起进行处理。同时,生育 1-2 名子女所 需要的生育周期基本类似,与生育 3-5 个的多胎生育相比有较大的不同,因此在 整理后变量是否多胎生育取值为:未生育,生 1-2 个,生 3-5 个,生 5 个以上。 此外,该数据还包含丰富的其他变量,例如妇女受教育水平、配偶受教育水平, 以及双方的收入水平。该数据主要变量的描述性统计结果如 表 4.1 所示:

| 变量名 | 观测量 | 均值 | 标准误 | 最小值 | 最大值 |

|---|---|---|---|---|---|

| 面板 A:1990 年数据 | |||||

| 年龄 | 10582 | 37.78 | 10.58 | 18 | 64 |

| 受教育水平(从 1-8 依次增加) | 10582 | 3.193 | 1.714 | 1 | 8 |

| 配偶受教育水平(从 1-8 依次增加) | 10570 | 3.920 | 1.656 | 1 | 8 |

| 是否工作(就业为 1;非就业为 0) | 10582 | 0.858 | 0.349 | 0 | 1 |

| 出生年 | 10582 | 1952 | 10.58 | 1926 | 1972 |

| 是否生育(生育为 1,未生育为 0) | 10582 | 0.967 | 0.178 | 0 | 1 |

| 是否遭受家暴(家暴为 1,无家暴为 0) | 10523 | 0.266 | 0.442 | 0 | 1 |

| 面板 B:2000 年数据 | |||||

| 年龄 | 9177 | 40.05 | 10.18 | 18 | 64 |

| 受教育水平(从 1-8 依次增加) | 9109 | 2.933 | 1.302 | 1 | 8 |

| 配偶受教育水平(从 1-8 依次增加) | 9108 | 3.530 | 4.187 | 1 | 98 |

| 是否工作(就业为 1;非就业为 0) | 9166 | 0.848 | 0.359 | 0 | 1 |

| 出生年 | 9177 | 1960 | 10.18 | 1936 | 1982 |

| 是否生育(生育为 1,未生育为 0) | 9177 | 0.976 | 0.153 | 0 | 1 |

| 是否遭受家暴(家暴为 1,无家暴为 0) | 9102 | 0.225 | 0.418 | 0 | 1 |

| 面板 C:2010 年数据 | |||||

| 年龄 | 11459 | 43.13 | 10.50 | 18 | 67 |

| 受教育水平(从 1-8 依次增加) | 11459 | 3.207 | 1.548 | 1 | 8 |

| 配偶受教育水平(从 1-8 依次增加) | 11453 | 3.668 | 3.411 | 1 | 98 |

| 是否工作(就业为 1;非就业为 0) | 11457 | 0.793 | 0.405 | 0 | 1 |

| 出生年 | 11459 | 1967 | 10.50 | 1943 | 1992 |

| 是否生育(生育为 1,未生育为 0) | 11459 | 0.970 | 0.170 | 0 | 1 |

| 是否遭受家暴(家暴为 1,无家暴为 0) | 11438 | 0.0540 | 0.226 | 0 | 1 |

中国人口普查数据

本文使用了 2000 人口普查数据以及 2005 年 1% 的抽样人口调查数据。本文 将样本限制在 20-50 岁,该年龄段完全覆盖了个体的生育年龄。该数据包含个体 的各类心里,例如:性别、受教育水平、户口类型、省份、民族、就业状况以及 婚姻状态。此外,通过对数据进一步处理,还可以得到个体的生育情况。值得一 提的是,该数据为截面数据,因此无法直接通过匹配得到面板数据。 本文参照 Kelvin(2024)构建了拟面板数据,由于人口普查数据样本量较大,因此它允许 作者分子样本计算各省份不同受教育水平的样本所面临的母职惩罚,该变量估计 了女性生育后就业率下降的幅度,以具体衡量女生生育后外部选择的恶化。

4.2.2.印度数据

本文使用的印度数据来自印度家庭与健康调查第三版和第四版(the National Family and Health Survey,NFHS4 和 NFHS4),这是印度版本的人口健康调查数 据(Demographic Health Survey,IIPS and ICF, 2017)。NFHS 3 于 2005 年 11 月 至 2006 年 8 月间进行,是 NFHS 系列横断面调查的第三次,而 NFHS 4 则 于 2015 年 1 月至 2016 年 12 月间进行。这两项调查均基于在国家和邦一级 具有代表性的家庭样本。数据集包含丰富的信息,包括个人和家庭特征以及家庭 暴力板块。该数据的描述性统计见 表 4.2:

| 变量名 | 观测量 | 均值 | 标准误 | 最小值 | 最大值 |

|---|---|---|---|---|---|

| 出生年 | 499627 | 1982 | 8.463 | 1965 | 2001 |

| 城乡 | 499627 | 1.721 | 0.448 | 1 | 2 |

| 受教育水平(从 1-4 依次增加) | 499627 | 1.252 | 1.029 | 0 | 3 |

| 是否家暴(家暴为 1;无家暴为 0) | 499627 | 0.0280 | 0.166 | 0 | 1 |

| 是否就业(就业为 1;非就业为 0) | 85883 | 0.269 | 0.443 | 0 | 1 |

| 是否多胎生育(从 0-3 依次增加) | 499627 | 1.383 | 0.736 | 0 | 3 |

注:数据来源为 NFHS4(2015-2016年)调查数据

为了尽量减少测量误差,该调查从每个家庭中随机抽取移民妇女进行家暴板 块的测量,这一部分的调查必须在保护受访者隐私的前提下进行。NFHS 3 和 NFHS4 中询问了家暴相关的多个变量,包括丈夫是否曾经对你有过殴打等行为,。 NHHS4 调查中关于受访者回答的描述性统计见表 4.3.从表中可以看到, 印度的家暴发生率依旧很高。

| 家暴行为 | N | 频率 |

|---|---|---|

| 1. 打你耳光吗? | ||

| 从未 | 49,267 | 74.63 |

| 过去 12 个月没有 | 1,478 | 2.24 |

| 过去 12 个月偶尔 | 10,700 | 16.21 |

| 过去 12 个月经常 | 4,568 | 6.92 |

| 2. 扭你的胳膊或扯你的头发? | ||

| 从未 | 59,170 | 89.63 |

| 过去 12 个月没有 | 871 | 1.32 |

| 过去 12 个月偶尔 | 4,312 | 6.53 |

| 过去 12 个月经常 | 1,660 | 2.51 |

| 3. 推你,摇你,或者朝你扔东西? | ||

| 从未 | 57,801 | 87.56 |

| 过去 12 个月没有 | 997 | 1.51 |

| 过去 12 个月偶尔 | 5,108 | 7.74 |

| 过去 12 个月经常 | 2,107 | 3.19 |

| 4. 用拳头或者其他东西揍你? | ||

| 从未 | 60,947 | 92.33 |

| 过去 12 个月没有 | 682 | 1.03 |

| 过去 12 个月偶尔 | 3,145 | 4.76 |

| 过去 12 个月经常 | 1,239 | 1.88 |

| 5. 踢你,拖你,还是揍你? | ||

| 从未 | 60,924 | 92.29 |

| 过去 12 个月没有 | 693 | 1.05 |

| 过去 12 个月偶尔 | 3,100 | 4.70 |

| 过去 12 个月经常 | 1,296 | 1.96 |

| 6. 威胁要用刀、枪或其他攻击你? | ||

| 从未 | 65,475 | 99.19 |

| 过去 12 个月没有 | 146 | 0.22 |

| 过去 12 个月偶尔 | 269 | 0.41 |

| 过去 12 个月经常 | 123 | 0.19 |

| x7. 故意掐死你或烧死你? | ||

| 从未 | 65,000 | 98.47 |

| 过去 12 个月没有 | 243 | 0.37 |

| 过去 12 个月偶尔 | 541 | 0.82 |

| 过去 12 个月经常 | 229 | 0.35 |

| 8. 被破发生性关系 | ||

| 从未 | 64,376 | 97.52 |

| 过去 12 个月没有 | 319 | 0.48 |

| 过去 12 个月偶尔 | 1,041 | 1.58 |

| 过去 12 个月经常 | 277 | 0.42 |

注:数据来源为 NFHS4(2015-2016年)调查数据

4.2.3.基于中印数据的母职惩罚变量计算

母职惩罚是指生育后女性在劳动力市场上就业情况的下降,例如就业率降低 或工资收入变少。本文参照 Kelvin(2024)计算了母职惩罚的具体数据,并用这 一变量具体衡量了生育对女性外部选择的恶化程度。由于缺乏追踪调查且追踪调 查样本量一般都较小,不能细化到不同群体计算母职惩罚,因此本文使用多年的 普查截面数据进行处理,通过特定控制变量进行跨年匹配,得到了拟面板数据。 具体而言,考虑在事件时间为 $0$(孩子出生当年),日历事件为$y$ 观察到的已生育 妇女$i$,其年龄为$a$,人口特征为$X_i$ ,将该个体与$y − n$ 年观测到的未生育个体$j$ 进行 配对,该个体在$y − n$ 年为$a − n$ 岁,人口特征$X_j = X_i$ 相同,这样就得到了个体$i$ 在 $t = −n$ 的替代观测值。通过对拟面板数据进行事件研究法,本文可以计算得到 各省份分城乡不同女性群体面临的母职惩罚程度。

第一步,对拟面板数据进行事件研究法,具体回归模型如下:

$$ work_{i,p,t} = 𝛼 + 𝛽 \sum_{t = -4}^{t} T_{i,p,t} + 𝛾𝑋_{i,p,t} 𝑝𝑟𝑜𝑣𝐹𝐸 + 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ𝑦𝐹𝐸 + 𝜖_{i,p,t} \tag{4.3} $$

其中,$work_{i,p,t}$ 表示$p$ 省的个体$i$ 在$t$ 时期是否就业,$T_{i,p,t}$ 表示个体事件事件(其中 生育时为$T = 0$),同时删除$T = −1$,即怀孕期作为基期进行比较。

第二步,为了去掉就业率的事前趋势,本文去除了事前就业率的变动趋势:

$$ childpenalty = E[0 - \widehat{\beta}_t | t \ge 0 ] - E[0 - \widehat{\beta}_t | t < 0 ] $$

由此得到了各省份分城乡不同女性群体面临的母职惩罚强度。

5.⽣育对家庭暴⼒影响的基准回归

5.1.基于中国数据的基准回归

5.1.1.生育对家庭暴力的双重固定效应回归结果

生育情况对家庭暴力的影响

表 5.1 展示了生育情况对于家庭暴力影响的回归结果,由于 1990 年、2000 年以及 2010 年年份跨越较大,社会在经济水平、人力资本发展水平、社会观念 上都有了较大的变化,因为本文对 3 年样本分别进行了双重固定效应回归,同时 由于我国城乡发展差异较大,因此在整体样本回归之外,本文分城乡样本进行了 子样本回归。

| 是否家暴(DV=1) | |||||||||

| 1990 年数据 | 2000 年数据 | 2010 年数据 | |||||||

| 全样本 | 城镇 | 乡村 | 全样本 | 城镇 | 乡村 | 全样本 | 城镇 | 乡村 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |

| 是否生育多胎 | 0.0440*** | 0.0321*** | 0.0534*** | 0.0257*** | 0.0239** | 0.0282*** | 0.0129*** | 0.00870 | 0.0101* |

| (6.81) | (3.37) | (5.41) | (3.69) | (2.32) | (2.61) | (3.28) | (1.60) | (1.65) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 出生年固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 10519 | 5230 | 5287 | 8969 | 4475 | 4494 | 10867 | 5510 | 5354 |

注:括号里是 $t$ 值,所有回归在省级层面聚类;

*表示 $p<0.10$;**表示 $p<0.05$;***表示 $p<0.01$。

结果发现:首先,随着生育数量的增多,家暴发生率也不断上升,这一效应 在所有样本当中均有明显体现。列(1)展示了 1990 年全样本数据当中,生育情 况每增加 1 个水平(该变量取值为 0(未生育)、1(生育 1-2 个)、2(生育 3-5 个)、3(生育 5 个以上)),家暴概率上升 4.4%。其次,生育上升对家暴增多的 影响在乡村当中最为明显,例如在 1990 年城乡样本中,列(2)和列(3)分别 展示了城镇样本和乡村样本的回归结果,其中同样是生育情况增加一个水平,城 镇样本家暴发生率上升 3.2%,而乡村家暴发生率上升 5.4%,二者相差 2.1%。但 本文也注意到随着时代发展,城乡差异也在不断缩小。到 2010 年城乡样本中列 (8)-(9)显示生育上升 1 单位在城乡带来的家暴上升率差异仅为 0.13%。此 外,通过对逐年的结果进行观察,本文注意到生育对家暴带来的影响在逐渐减小。

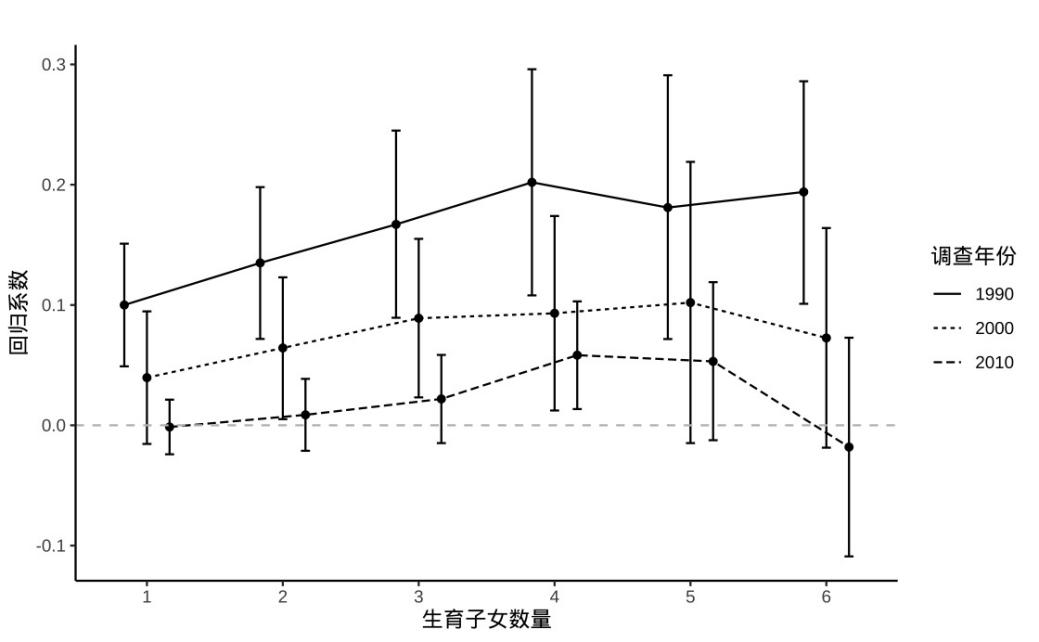

图 5.1:生育子女数量对家庭暴力的影响

注:图中横轴为生育子女数量,纵轴为按照式( 4.1)回归后子女数量对家暴发生率的影 响系数。图中每个点表示生育 $x$ 个子女相比不生育,家暴发生率提高的水平。回归使用了 中国妇女社会地位调查 1990/2000/2010 三年数据,并控制了包括出生年、省份的双重固定 效应,还控制了户口和受教育程度等个人特质。

为了进一步探究生育情况对家暴发生率的影响,本文使用生育孩子数生成虚 拟变量,细化分析了每多生一个孩子给家暴发生率带来的影响,回归系数的大小 及置信区间见图 5.1。结果发现:首先,每多生 1 个孩子,家暴的发生率就会有 一定上升。其次,和表 5.1 结果一致的是,随着时代发展,生育率对家暴的影响 在不断减弱。第三,可以看到生育的前 3-4 个孩子当中,随着生育率的上升,家 暴发生率也在稳步增加,而该趋势在生育 5 个孩子后变得不明显,但仍然高于生 育第三个孩子的家暴率。此外,需要说明的是,生育孩子在 5 个以上的样本量较 少,因此回归结果并不显著。

按照是否完成生育进行分组

在上一小节中,本文虽然探讨了生育与家庭暴力之间的关系,但主要侧重于 生育数量变动时家暴发生率的变化,而未能充分考虑到生育的持续性。对于截面 调查数据而言,众多样本在调查结束后仍有可能继续生育。因此,本小节进一步 细化分析,将被调查样本依据是否完成生育进行分类,以揭示育龄妇女与非育龄 妇女在家暴发生率上的差异性。需强调的是,本文定义的育龄并不仅基于年龄因 素,而是综合考虑了个体是否处于生育状态。为此,本文采用最小孩子是否满 17 岁作为分组标准,当个体的最小孩子未满 17 岁时,仍存在继续生育的可能性; 反之,若个体的最小孩子已超过 17 岁,则继续生育的可能性极低。(由于 1999 年的数据中最小孩子出生年这一变量缺失,因此在该年份的分组中,本人仍采用 个体是否 40 岁进行分组),回归结果如 表 5.2 所示:

| 是否家暴(DV=1) | ||||||

| 生育已完成 | 生育未完成 | |||||

| 全样本 | 城镇 | 乡村 | 全样本 | 城镇 | 乡村 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 面板 A:1990 年样本: | ||||||

| 是否生育多胎 | 0.0371*** | 0.0199 | 0.0714*** | 0.0502*** | 0.0445*** | 0.0477*** |

| (3.47) | (1.51) | (3.69) | (6.12) | (3.23) | (4.09) | |

| 观测量 | 3929 | 2237 | 1692 | 6590 | 2993 | 3595 |

| 面板 B:2000 年样本: | ||||||

| 是否生育多胎 | 0.0179** | 0.00372 | 0.0298* | 0.0429*** | 0.0747*** | 0.0273 |

| (2.01) | (0.31) | (1.94) | (3.61) | (3.56) | (1.61) | |

| 观测量 | 4406 | 2423 | 1981 | 4530 | 2036 | 2491 |

| 面板 C:2010 年样本: | ||||||

| 是否生育多胎 | 0.0133*** | 0.0104 | 0.0110 | 0.0142** | 0.0147 | 0.00654 |

| (2.62) | (1.52) | (1.37) | (1.97) | (1.24) | (0.62) | |

| 观测量 | 7039 | 3632 | 3405 | 3824 | 1870 | 1944 |

注:括号里是 $t$ 值,所有回归在省级层面聚类;

*表示 $p<0.10$;**表示 $p<0.05$;***表示 $p<0.01$。

同样的,由于 1990-2010 年之间年份跨越较大,因此表 5.2 还是对这三年的 样本分别进行了回归,结果分别展示在面板 A、B、C 中。列(1)-(3)展示的 是生育已经完成样本当中生育对家暴的影响。列(4)-(6)展示了生育未完成样 本当中生育对于家暴的影响。可以看到随着时代发展,1990-201 年生育对家暴的 影响不断减弱;其次,在生育未完成群体中,生育对家暴的影响更显著且系数更 大,这进一步说明了生育带来的家暴增多主要是通过后代的抚养行为导致的。因 此女性更多的承担了生育成本,因此外部选择被恶化,更容易受到家暴,而当后 代长大承认,女性不需要承担抚育责任时,女性的外部选择会向正常水平靠近, 因此生育行为带来的家暴也会减少。最后,本文发现未完成生育样本中,生育对 家暴的影响在城镇样本中更为明显,对比表 5.2 中,乡村样本生育对家暴的影响 更为明显这一结果,表 5.2 的发现说明,这可能是因为乡村地区女性工作的自由 度更高,受到生育的影响会更低。

5.1.2.拟面板小组回归

为了进一步精确地识别因果关系,并排除其他潜在干扰因素的影响,本文采 取了多维度的分组策略,依据年龄组、婚姻状况、受教育程度、户口类型以及出 生年份等因素对样本进行细致分类。随后,在各组内计算均值,并将所得的小组 数据匹配至下一个调查年份的相应数据中。举例来说,对于 1990 年的调查数据, 我们将 1965 年出生的、来自湖北地区、受教育程度较高的城镇地区的初婚小组 与 2000 年调查数据中同样具有这些特质的 1965 年出生的小组进行匹配。鉴于我 国人群在结婚后受教育水平和户口类型的变动相对较小,这种匹配方法有效地构 建了一种类似于追踪数据的拟面板小组数据。利用这些数据,本文进一步采用了 固定效应模型进行回归分析,并得到了与双重固定效应模型相似的回归结果。

| 是否家暴(DV=1) | ||||||

| 非平衡面板 | 平衡面板 | |||||

| 全样本 | 城镇 | 乡村 | 全样本 | 城镇 | 乡村 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 是否生育多胎 | -0.0136 | -0.0282 | 0.0853*** | 0.00546 | -0.0134 | 0.386*** |

| (-0.83) | (-0.98) | (3.17) | (0.16) | (-0.43) | (5.36) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 出生年固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测量 | 24952 | 11903 | 13016 | 4377 | 2390 | 1987 |

注:括号里是 $t$ 值,所有回归在省级层面聚类;

*表示 $p<0.10$;**表示 $p<0.05$;***表示 $p<0.01$。

表 5.3 展示了拟面板小组回归的结果,其中平衡面板是指 1990、2000 以及 2010 年三期数据当中都有的样本,例如 1990 年调查时,18-27 岁样本组在 2000 和 2010 年数据当中都有观测值,而 2000 年调查时,18-27 岁的样本组在 1990 年 数据当中就没有观测值。本文发现基于平衡面板和非平衡面板的双重固定效应回 归都显示在农村地区,生育对家庭暴力的增加有明显的正向影响。城镇地区不显 著可能是因为样本的受教育水平在婚后发生了变化,又或者是新迁入的城镇户口, 因此在匹配时可能准确度不高,由此使得结果不稳健。

5.2.基于印度数据的基准回归

5.2.1.生育对家庭暴力的双重固定效应回归结果

表 5.4 展示了印度生育对家庭暴力的影响,同样的,由于 NFHS3 与 NFHS4 年份跨越较大,社会在经济水平、人力资本发展水平以及社会观念上都有了较大 的变化,因此本文对两次数据分别进行了双重固定效应回归,结果发现:首先随 着生育数量的增多,家暴发生率也明显上升;其次,随着时间推移,生育对家暴 发生率的影响在全样本和分城乡样本中都有降低,其中城镇地区的下降速度更快。

| 是否家暴(DV=1) | ||||||

| NFHS3(2005-2006 调查) | NFHS4(2015-2016 调查) | |||||

| 全样本 | 城镇 | 乡村 | 全样本 | 城镇 | 乡村 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 是否生育多胎 | 0.0347*** | 0.0417*** | 0.0358*** | 0.0236*** | 0.00452*** | 0.00613*** |

| (9.55) | (8.52) | (6.49) | (5.68) | (4.36) | (7.09) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 出生年固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测量 | 84970 | 37201 | 47768 | 82900 | 134063 | 345410 |

注:括号里是 t 值,所有回归在邦级层面聚类;

*表示 $p<0.10$;**表示 $p<0.05$;***表示 $p<0.01$。

表 5.5 展示了分种姓印度生育对家庭暴力影响的回归结果,同样的,对于 NFHS3 与 NFHS4 的数据进行了单独回归。结果发现:NFHS3 结果中高低种姓 之间没有明显差异,且生育对高种姓群体而言导致了更多的家庭暴力,而在 NFHS4 结果中可以看到,生育对低种姓带来的家庭暴力要远高于高种姓,且显 著程度更高。结合印度反家庭暴力历程,在 2005 年出台的《反家庭暴力法》对 高种姓群体有更强的约束力,这可能是因为高种姓群体的违法成本更高。此外, 根据印度人口分布,高种姓群体在北方分布较多,而 2006 年以来,印度民间反 家暴的自发性组织大多在北方邦活跃,例如 2006 年,一位名为桑帕特·帕尔的 妇女带领广大女性成立了名为“粉红帮”的维权组织。这一组织对印度家庭暴力 的减少起到了显著作用。

| 是否家暴(DV=1) | ||||||

| NFHS3(2005-2006 调查) | NFHS4(2015-2016 调查) | |||||

| 全样本 | 低种姓 | 高种姓 | 全样本 | 低种姓 | 高种姓 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 是否生育多胎 | 0.0347*** | 0.0394*** | 0.0399*** | 0.0236*** | 0.00671*** | 0.00277** |

| (9.55) | (8.97) | (7.31) | (5.68) | (7.88) | (2.71) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 出生年固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测量 | 84970 | 54105 | 30056 | 82900 | 375747 | 101089 |

注:括号里是 $t$ 值,所有回归在邦级层面聚类;

*表示 $p<0.10$;**表示 $p<0.05$;***表示 $p<0.01$。

5.3.中印基准回归的结果对比

在中印基准回归结果的对比上:

首先,NFHS3(2005-2006 年调查)的回归系数与中国 1990 年回归系数规模 相同,NFHS4(2015 与 2017 调查)与中国 2000 年回归系数回归相同,但仍高 于中国 2010 年回归系数的大小,这说明在中国,生育带来的家暴上升影响小于 印度,且生育对家暴的影响下降早于印度;

其次,和中国不同的是,印度生育导致的家暴增多在城镇地区有更为明显的 体现,无论是 NFHS3(2005-2006 年调查)还是 NFHS4(2015 与 2017 调查)调 查,家暴对生育的影响系数在城镇地区都要大于乡村地区,这可能是因为印度城 镇女性更偏好稳定性就业,因此生育对城镇女性外部选择的影响更大,由此导致 了更多的家庭暴力。和中国相同的是,随着时间推移,生育对家暴的影响下降在 城镇地区更为明显;

第三,考虑到印度特殊的种姓制度,发现印度《反家庭暴力法》可能对高种 姓群体有更强的约束作用,此外,一些民间自治的反家暴组织对家暴的减少也可 能起到了作用,在中国并没有发现类似的现象。

6.⽤拟事件研究法分析⽣育对家庭暴⼒的影响

6.1.基于中国数据的事件研究

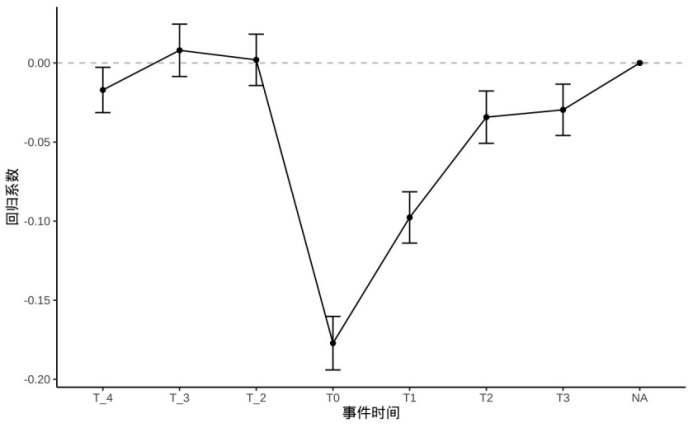

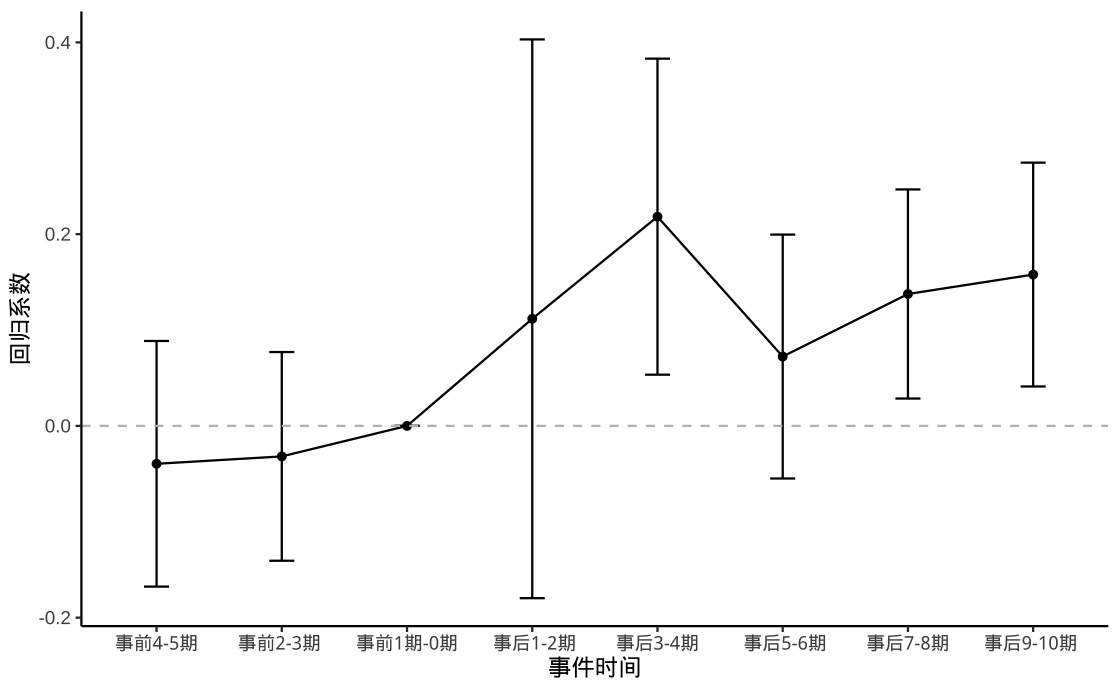

为了探究生育对家暴的动态影响,本文参照 Kleven(2024 年)的拟事件研 究法,利用 1990 年、2000 年以及 2010 年的横截面数据集来估计生育对家暴的 影响。本文使用一组控制变量(包括出生年份、受教育水平以及省份),通过匹 配方法创建了一个拟面板数据集,然后根据这个拟面板数据集进行了事件研究分 析。具体来说,考虑在事件事件为 $0$(子女出生当年),日历事件为$y$ 观察到的已 生育妇女$i$,其年龄为$a$,人口特征为$X_i$,将该个体与$y − n$ 年观测到的未生育$j$ 进行 配对,该个体在$y − n$ 年为$a − n$ 岁,人口特征$X_j = X_i$ 相同,这样就得到了个体$i$ 在 $t = −n$ 的替代观测值。用这个方法,本文构建了一个具有事件前观测数据的拟 面板数据集。通过对这个拟面板进行事件分析(删除掉$-1$ 期作为基准期,这一期 为样本怀孕的时间)。结果发现,在生育后,孩子未满 $3$ 岁之前,生育都会使家 暴降低,但生育 $3$ 年之后,家暴的发生率为正。需要说明的是,受限于数据样本, 进行匹配后的数据集只有约 $280$ 个,因此得到的结果显著性较低。

6.1.1.中国的全样本分析

图 6.1 生育对家庭暴力影响的事件研究图

注:该图展示了根据式( 4.2)估计的生育对女性家暴发生率的长期影响。数据根据 1990 年及 2000 年两年中国妇女社会地位调查的横截面数据匹配得到拟面板数据(包含追踪样 本 399 个),基于该数据,回归中控制了包括出生年、省份的双重固定效应,还控制了户 口和受教育程度等个人特质。图中为 90% 的置信区间 。

图 6.1 展示了生育对家庭暴力影响的事件研究图,可以看到,生育导致的家 暴上升主要在第三年开始体现,第 1-2 年虽然有正向影响,但并不显著。这一点 也符合常理,在生育后的第一年和第二年婴幼儿对母亲的需求度较高,因此丈夫 的施暴动机较小。而第三年开始婴幼儿对母亲的需求度开始下降,丈夫对妻子的 家暴也开始增多。此后生育带来的家暴在第四年略有下降,但仍然会一直持续到 10 年,这说明生育导致的家庭暴力具有长远影响。

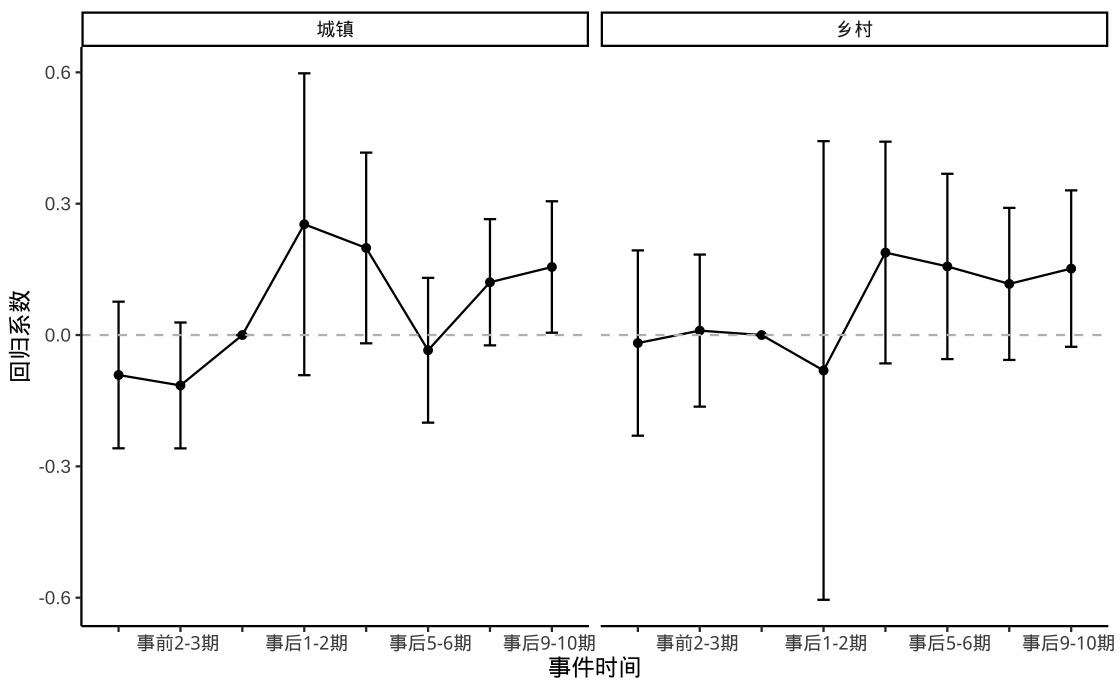

图 6.2 生育对家庭暴力影响的事件研究图(分城乡)

注:该图展示了根据式(4.2)估计的生育对女性家暴发生率的长期影响(分城乡)。数据 根据 1990 年及 2000 年两年中国妇女社会地位调查的横截面数据匹配得到拟面板数据(包 含 200 个城镇样本和 199 个乡村样本),基于该数据,回归控制了包括出生年、省份的双 重固定效应,还控制了户口和受教育程度等个人特质。图中为 90% 的置信区 。

分城乡结果显示(图 6.2):首先,生育导致的家暴增多在城镇的影响更快, 相较于乡村,诚征在生育后第一期就出现了明显的家暴上升,这可能是由于城镇 女性就业稳定性高,生育对劳动力市场的影响会立刻出现。该影响在生育后 5-6 年出现下降,这可能是部分女性回归了职场(刚好这一时期是后代进行小学教育 的时期);其次,农村在生育后第一期家暴甚至会下降,这可能是因为农村地区 思想传统,生育可能会给女性赋权,从而减少家暴。和城镇一样,生育带来的家 暴增多在第三年到第四年达到高峰,之后平稳保持。

表 6.1 展示了生育对家庭暴力影响的事件研究法(分城乡)分析结果,和图 6.1 与 6.2 展示的结果一样,生育对家庭暴力的影响在第三年达到峰值,此后继 续略有下降或继续保持,城乡之间存在一定的异质性。

| 是否家暴(DV=1) | ||||||

| 全样本 | 城镇 | 乡村 | ||||

| (1) | (2) | (3) | ||||

| 事前 4-5 年 | -0.0395 | -0.0913 | -0.0183 | |||

| (-0.51) | (-0.90) | (-0.14) | ||||

| 事前 2-3 年 | -0.0318 | -0.115 | 0.0101 | |||

| (-0.48) | (-1.32) | (0.10) | ||||

| 事后 1-2 年 | 0.112 | 0.253 | -0.0810 | |||

| (0.63) | (1.21) | (-0.26) | ||||

| 事后 3-4 年 | 0.218** | 0.199 | 0.188 | |||

| (2.18) | (1.51) | (1.23) | ||||

| 事后 5-6 年 | 0.0723 | -0.0348 | 0.157 | |||

| (0.94) | (-0.35) | (1.22) | ||||

| 事后 7-8 年 | 0.138** | 0.121 | 0.117 | |||

| (2.08) | (1.38) | (1.11) | ||||

| 事后 9-10 年 | 0.158** | 0.155* | 0.152 | |||

| (2.23) | (1.71) | (1.41) | ||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | |||

| 出生年固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||

| 观测量 | 399 | 200 | 199 | |||

注:括号里是 $t$ 值,所有回归在省级层面聚类;

*表示 $p<0.10$;**表示 $p<0.05$;***表示 $p<0.01$。

6.1.2.中国生育影响家庭暴力的原因——外部选择的降低

生育影响家庭暴力的机制——母职惩罚

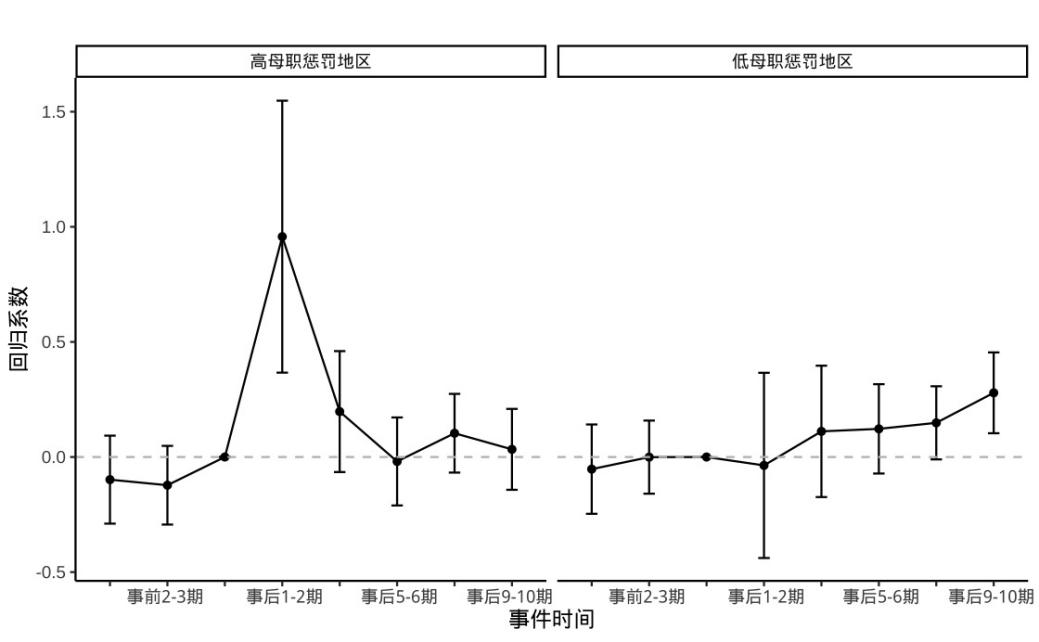

在本文的研究框架中,生育影响了女性在劳动力市场的参与率,即生育给女 性带来了“母职惩罚”,进而降低了女性在家庭中的议价权,由此导致了更多的 家暴。因此,为了验证上述机制,本文参照 Kelevn(2024)使用 2000 年人口普 查数据与 2005 年 1%抽样人口调查数据,计算了各省份女性生育后劳动参与率 的下降程度,并用这个变量衡量了生育对女性外部选择的降低。第 4.2.3 部分详 细介绍了该变量的计算过程。根据母职惩罚的强度本文把样本分为母职惩罚较高 和母职惩罚较低两类,分别进行事件研究回归后发现:母职惩罚较高的地区,生 育对家暴的回归系数为正,尤其是在生育后的第一年和第二年十分明显;而母职 惩罚较低的地区,生育对家暴的影响在前期基本为零,后期略有上升,这可能是 因为母职惩罚数据在计算时只考虑到了生育后第五年,对后期母职惩罚的估计略 有不准导致的。

图 6.3 生育对家庭暴力的动态影响(根据“母职惩罚”程度分类)

注:该图展示了母职惩罚强度进行分组后,不同子样本中生育对家暴动态影响的不同。 使用中国 2000 年人口普查与 2005 年 1%抽样人口调查数据,根据式(4.3)与(4.4)计算了 各省份母职惩罚大小。回归数据为根据 1990 年与 2000 年中国妇女社会地位调查匹配得到 的拟面板数据,包含 300 个样本,对该数据进行拟事件研究后得到此图。回归控制了包括 出生年、省份的双重固定效应,还控制了户口和受教育程度等个人特质。图中为 90%的置 信区。

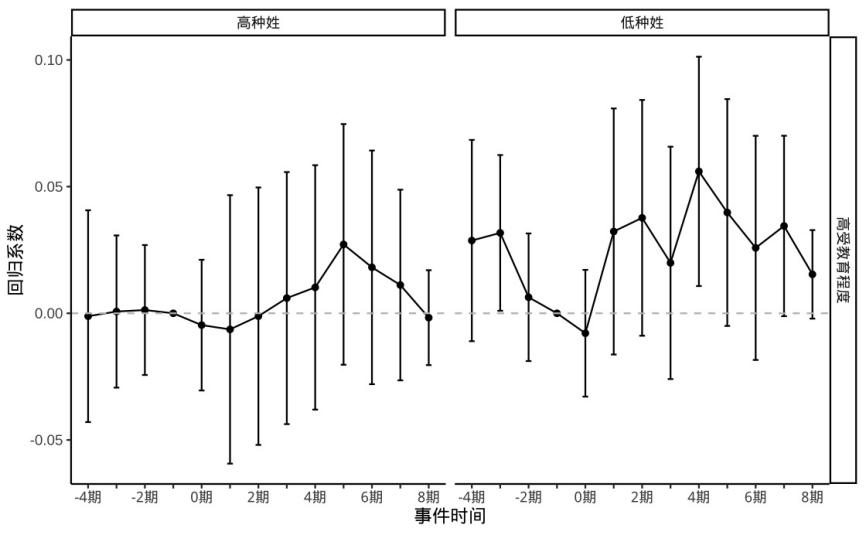

6.1.3.中国文化背景的调节作用

在本文的研究框架中,文化是决定女性“母职惩罚”的重要因素之一,因此 本文分析了常见的不同文化背景对生育引致家暴作用的异质性,第一种是传统文 化,该变量衡量了当地文化是否更偏向于守旧。第二种是宗族文化,该变量衡量 了当地宗族文化的盛行程度。

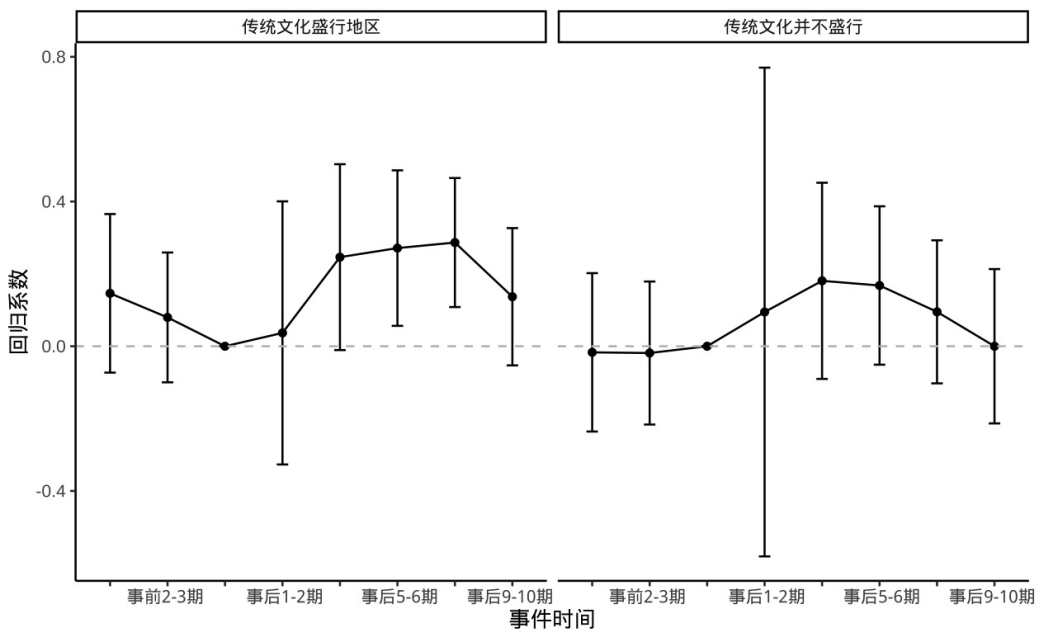

传统文化的调节作用

根据国家宗教事务局网页数据,作者爬取了全国所有在案宗教活动场所基本 信息,其中公开信息的宗教包括佛教和道家,每条信息包含该场所(寺庙或道观) 的地理位置,宗教类别等。根据将 42438 条宗教场所信息合并到省级层面,并计 算了各省份人均寺庙数(道观数)。由于佛教宗教色彩浓厚,且其传播受到历史 事件影响较大,是与生育关系较小的社会文化,因此本文最终选取人均道观数这 一变量来衡量各地区文化思想开放程度。具体来说,人均道观数越多说明该地区 文化越偏向传统,而人均道观数越少说明该地区文化趋于开放。

在传统文化盛行的地区,本文发现生育对家庭暴力的影响更为显著,特别是 在生育后的第三年。这种影响可能是由于在这些地区,女性更有可能受制于传统 文化中强调“女主内”的观念。因此,她们在生育后往往更少参与劳动力市场, 这导致了更大程度的“母职惩罚”,同时也恶化了她们的外部选择,从而导致更 多的家庭暴力事件发生。

图 6.4 生育对家庭暴力的动态影响(根据传统文化盛行程度进行分类)

注:本文爬取了国家宗教事务局网页数据,通过对 42438 条宗教场所信息进行处理,计算 了各省份人均宗教场所数,并用该变量衡量了当地人思想守旧程度,及传统文化盛行程 度。回归数据为根据 1990 年与 2000 年中国妇女社会地位调查匹配得到的拟面板数据, 包含 300 个样本。回归控制了包括出生年、省份的双重固定效应,还控制了户口和受教育 程度等个人特质。图中为 90%的置信区%。

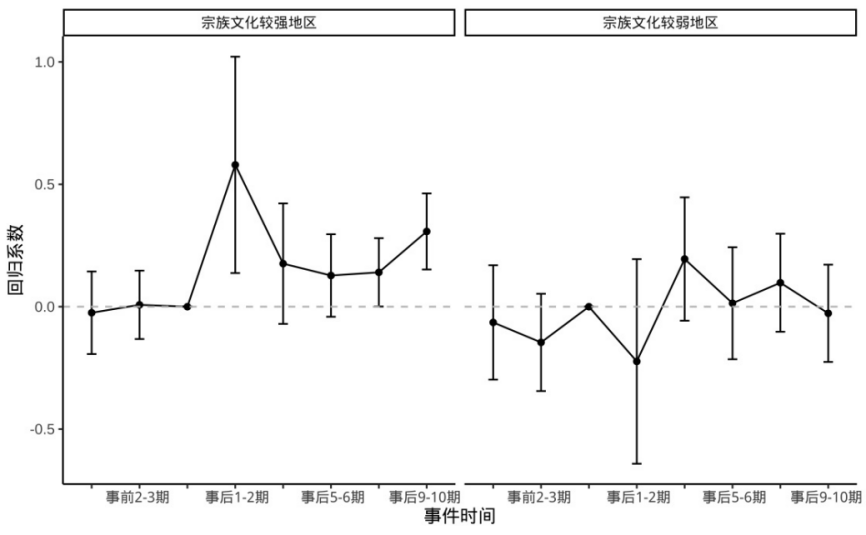

宗族文化的调节作用

本文基于 Chen(2021 年)构建的各地区宗族变量,衡量了在宗族文化盛行 程度不同的地区,生育对于家暴上升有怎样不同的解释。图 6.5 展示了宗族文化 盛行程度不同的地区,生育对于家庭暴力影响的异质性,结果发现:在宗族文化 盛行的地区,生育对家庭暴力有更为明显的影响作用,且该作用较为显著。

图 6.5 生育对家庭暴力的动态影响(基于宗族文化盛行程度的分类)

注:Chen( 2021 年 ) 基于上海图书馆 2009 年出版的《中国家谱总目》构建的各地区宗族 变量,本文同样使用该数据衡量了各地区宗族文化的盛行程度,同时使用中位数对样本进 行分类。图中为 90%置信区间。

此外,在生育后的第一期,宗族文化盛行地区生育对家庭暴力的影响系数突 然增大,考虑到宗族文化当中“重男轻女”的后代性别偏好,本文认为这一影响 可能是由子女性别导致的,因此在对头胎性别进行分类后,得到结果如图 6.6:

图 6.6 生育对家庭暴力的动态影响(基于宗族文化盛行程度和头胎性别的分类)

注:由于 2000 年中国妇女社会地位调查数据中没有调查头胎性别这一变量,因此本文使 用的头胎性别是用多个变量推算得到:例如生育数量、生育男孩数量等等。需要强调的是, 由于数据为人工生成,仍然存在约 26%的缺失值,因此该变量可能存在选择偏差。图中为 90%置信区间。

图 6.6 结果显示,在宗族文化盛行的地区,头胎为女孩导致了更多的家暴, 这可能是由于宗族文化盛行的地区,对男孩的偏好较多,当妻子生育子女为女孩 时,丈夫可能由此迁怒妻子,导致更多的家暴。而在宗族文化较弱的地区,头胎 为女孩对家暴并没有显著影响。

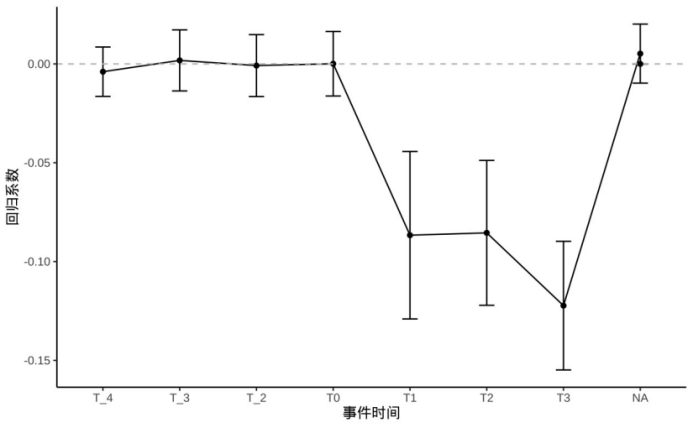

6.2.基于印度数据的事件研究

6.2.1.印度全样本分析

本文同样使用印度数据分析了生育对家庭暴力的动态影响,结果生育后印度 女性受到家暴的概率反而降低了,这一点和中国的情形相反。首先,印度生育率 较高,所以女性可能一直处于生育状态,对比中国的结果,即女性可能一直处于 生育前三年的状态,此时生育对家暴的影响为负;同时,印度女性就业率极低, 尤其是已婚后的女性就业率不到 9%,因此生育可能并没有恶化她们的外部选择, 相反,这些女性可能会因为生育而被赋权,由此减少了家庭暴力的发生。

图 6.7 印度生育对家庭暴力的动态影响

注:该图展示了生育对家暴的动态影响。并根据生育数量进行了分组。回归使用 NFHS3 和 NFHS4 的截面数据,参照 Kelven( 2024)将截面数据匹配为拟面板数据,按照式( 4.3) 进行事件研究分析回归。本回归控制了邦和出生年份的双重固定效应,同时控制了个体的 宗教信仰、民族、母语、受教育程度、婚姻状况、城乡以及种姓等个人特质。图中为 90%置信区间。

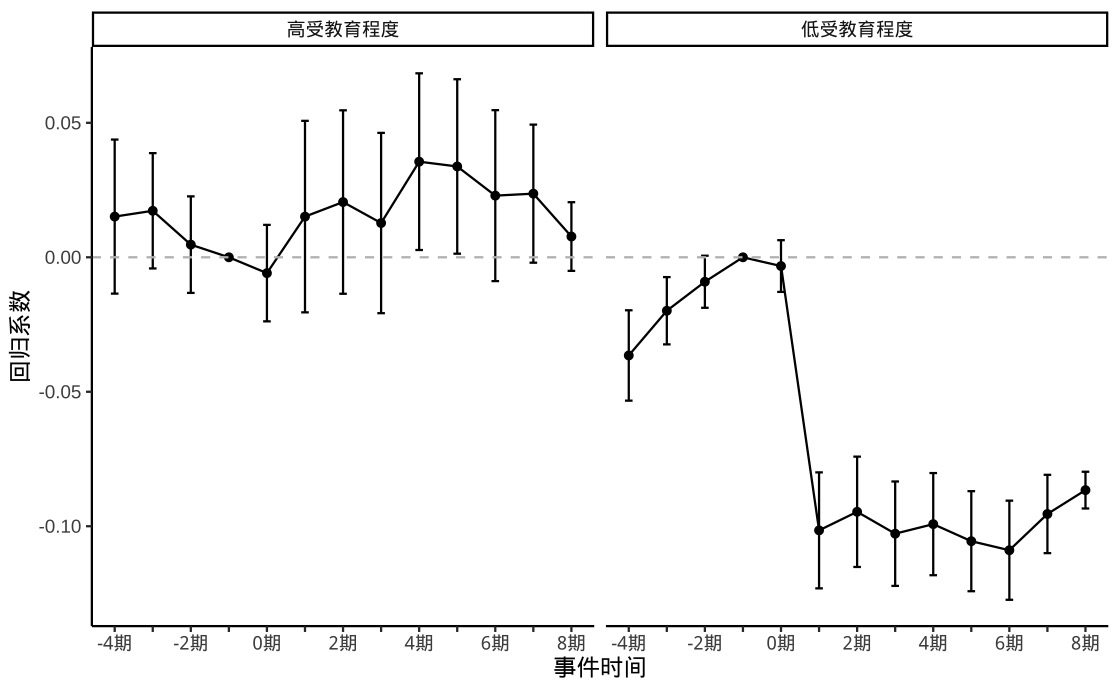

6.2.2.印度生育影响家庭暴力的机制——外部选择的降低

和中国数据不同的是,印度事件研究分析得到:生育后女性的家暴率并没有 上升,反而降低了,基于这一现象,本文在前文中给出了两个解释:1. 印度生育 率较高,女性大多处于刚生产后的阶段,此时家暴率较低;2. 印度女性就业率极 低,因此生育对女性外部选择的影响非常小。基于第二个解释,本文分析了在生 育对女性外部选择影响不同的群体中,生育对家暴的作用。由于受教育程度往往 与工作情况高度绑定,受教育程度较高的女性往往就业率更高,且工作稳定性较 高,这类人群生育后外部选择会有更多的下降。

图 6.8 生育对家暴的动态影响(根据受教育程度分类)

注:该图展示了受教育程度进行分组后,不同子样本中生育对家暴动态影响的不同。回归 数据为根据 NFHS3 年与 NFHS4 调查匹配得到的拟面板数据,回归控制了邦和出生年份 的双重固定效应,同时控制了个体的宗教信仰、民族、母语、受教育程度、婚姻状况、城 乡以及种姓等个人特质。图中为 90%置信区间。

基于上述理论,本文将样本分为“高受教育程度”和“平均受教育程度”, 进行事件研究结果发现:图 6.8 展示了和假设一致的结果,在受教育程度较高的 群体中,生育明显导致了更多的家暴,这和整体样本是相反的结果,和中国的结 果类似。而在平均受教育水平的人均中,生育降低了家暴的发生率,这一影响在 控制了生育数量后依然稳健。

生育影响家庭暴力的机制——母职惩罚

同样的,本文探究了生育通过潜在机制——母职惩罚对家庭暴力的影响。通 过 4.2.3 中介绍的母职惩罚计算方式,本文计算了印度各人口大邦中母职惩罚的 具体程度。(NFHS 样本量远小于中国人口普查,因此部分人口较少的邦在计算 母职惩罚时受到样本量的限制无法得到具体结果,因此本文在这里只计算了印度 人口大邦(占全样本 95%以上)的母职惩罚)。得到结果如图 6.9 所示,发现在 高教育群体中,生育后家暴发生率整体上升,母职惩罚的影响在二者间没有明显 区别。

图 6.9 生育在高受教育群体中对家暴的动态影响(根据母职惩罚程度分类)

注:该图展示了在高受教育群体中,生育对家暴的动态影响。使用印度 NFHS3 和 NFHS4 数据,根据式 4.3 与 4.4 计算了人口大邦母职惩罚大小。回归数据为根据 NFHS3 年与 NFHS4 调查匹配得到的拟面板数据,回归控制了邦和出生年份的双重固定效应,同时控 制了个体的宗教信仰、民族、母语、受教育程度、婚姻状况、城乡以及种姓等个人特质。 图中为 90%置信区间。

而在平均受教育水平的群体中,生育降低了女性受到家暴的概率,这一影响 从生育档期开始一直持续到生育后的第八年。但在平均受教育群体中,母职惩罚 的对生育导致家暴的影响具有异质性。在母职惩罚较高的地区,生育对家暴的抑 制作用更弱,而在母职惩罚较低的地区,生育后家暴有更明显的下降。

图 6.10 生育在平均受教育群体中对家暴的动态影响(根据母职惩罚程度分类)

注:该图展示了在平均受教育群体中,生育对家暴的动态影响。使用印度 NFHS3 和 NFHS4 数据,根据式 4.3 与 4.4 计算了人口大邦母职惩罚大小。回归数据为根据 NFHS3 年 与 NFHS4 调查匹配得到的拟面板数据,回归控制了邦和出生年份的双重固定效应,同时控 制了个体的宗教信仰、民族、母语、受教育程度、婚姻状况、城乡以及种姓等个人特质 。 图中为 90%置信区间。

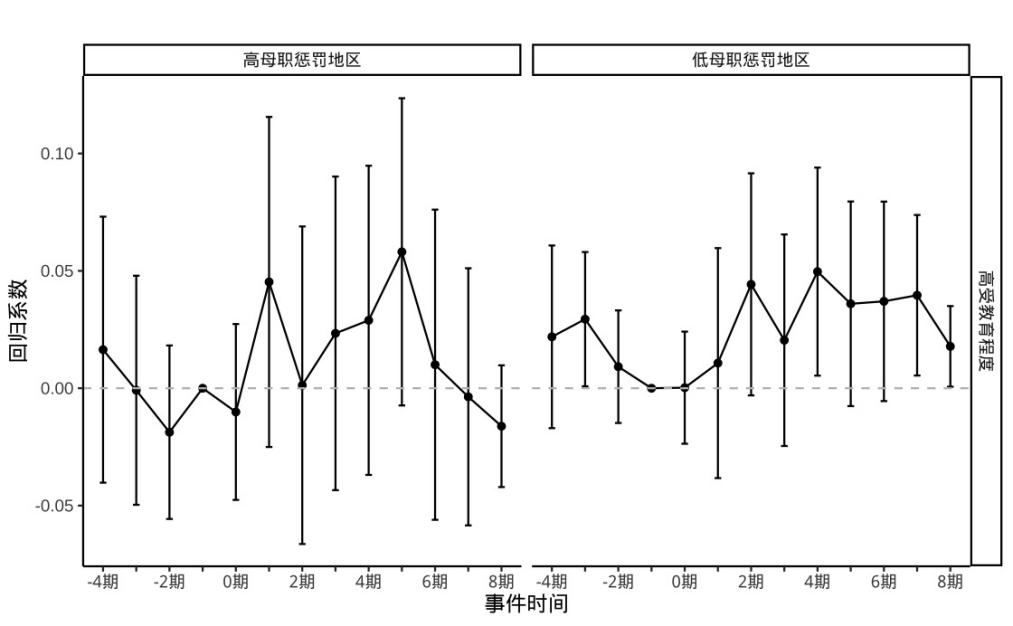

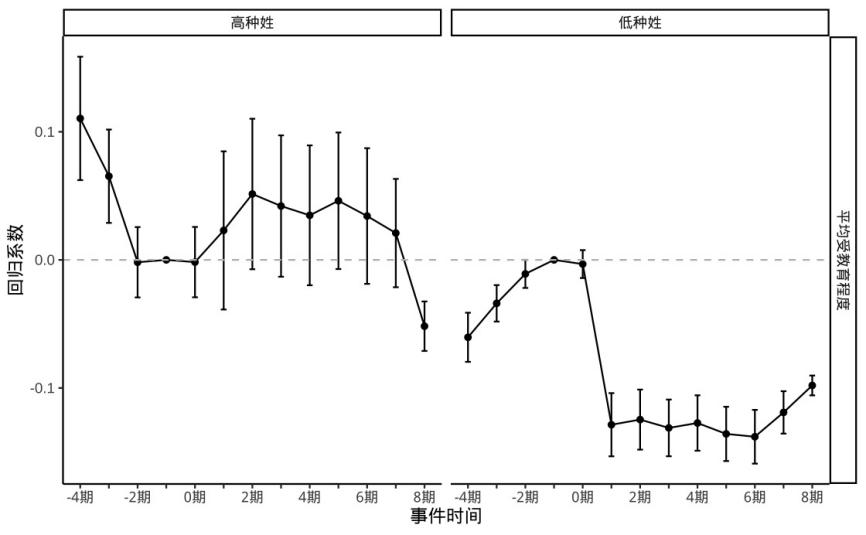

6.2.3.印度文化背景的调节作用

种姓制度的调节作用

种姓制度在印度文化背景中具有重要性,因为它是一种社会组织和身份认同 的重要基石,影响着个人在社会中的地位、职业选择和人际关系。本文同样分析 印度种姓中生育对家庭暴力影响的异质性。

首先图 6.11 展示了在高受教育水平的群体中,不同种姓人群生育对家庭暴 力的影响,发现无论在低种姓还是高种姓,生育后的家庭暴力的都增加了,这一 影响在低种姓中更为明显。印度种姓文化中,以女性婚后不工作为地位的象征, 因此在高种姓中,女性婚后的就业率反而并不是很高,因此可能生育对高种姓女 性的外部选择水平没有较多下降,而在受教育程度较高的低种姓群体中,女性就 业率可能略高,因此生育对这类女性外部选择的下降程度就会更大,生育就更有 可能带来更多的家庭暴力。

图 6.11 生育在高受教育群体中对家暴的动态影响(根据种姓分类)

注 : 该 图 展 示 了 在 高 受 教 育 群 体 中 , 生 育 对 家 暴 的 动 态 影 响 。 回 归 数 据 为 根 据 NFHS3 年 与 NFHS4 调 查 匹 配 得 到 的 拟 面 板 数 据 , 回 归 控 制 了 邦 和 出 生 年 份 的 双 重 固 定 效 应 , 同 时 控 制 了个体的宗教信仰、民族、母语、受教育程度、婚姻状况、城乡以及种姓等个人特质。图 中 为 90%置 信 区 间 。

而在平均受教育水平的群体中,高种姓群体中生育增加了女性受到家暴的可 能性,而低种姓群体中生育显著减少了女性被家暴的可能性,且该效用一直可以 持续到生育后的第八年。而在低种姓群体中,生育减少了家庭暴力的发生率。

图 6.12 生育在平均受教育群体中对家暴的动态影响(根据种姓分类)

注 : 该 图 展 示 了 在 平 均 受 教 育 群 体 中 , 生 育 对 家 暴 的 动 态 影 响 。 回 归 数 据 为 根 据 NFHS3 与 NFHS4 调 查 匹 配 得 到 的 拟 面 板 数 据 , 回 归 控 制 了 邦 和 出 生 年 份 的 双 重 固 定 效 应 , 同 时 控 制 了个体的宗教信仰、民族、母语、受教育程度、婚姻状况、城乡以及种姓等个人特质。图 中 为 90%置 信 区 间 。

6.3.中印事件研究的结果对比

首先,在生育对家庭暴力的动态影响上,中印具有显著差异。在中国,生育 后的前两期家暴发生率有所下降,但从第三期开始,家暴发生率开始显著上升; 在印度,生育后家暴发生率会即可下降,生育减少了家暴的发生率。对于这一现 象,可能的解释有:1. 印度女性就业率远低于中国,因此生育可能并没有显著降 低女性的外部选择水平,甚至可能通过生育为女性赋权;2. 印度生育率较高,女 性可能一直处于生育后 3 年内的状态,此时生育对家暴的影响为负。

其次,经过验证,在中印,生育都通过母职惩罚导致了家庭暴力的增多。生 育导致女性在劳动力市场的参与情况变差,外部水平降低。在中国的大部分样本 中,生育都通过母职惩罚导致了家暴的增多;而在印度,受教育群体较高的人群 就业率也较高,因此对于这些人群,生育更多的降低了她们的外部选择水平,也 因此导致了更多的家庭暴力。

第三,中印不同的文化背景都影响了生育通过母职惩罚导致的家暴增多。在 中国,传统文化观念主要通过思想的开放程度影响了女性的家庭角色,进而通过 母职惩罚影响了家暴发生率;宗族文化主要通过对后代性别的不同偏好影响了家 暴的发生;而在印度,长期以来的种姓制度带来了不同的阶层水平、生育偏好以 及就业偏好,因此在不同种姓当中,生育对家暴的影响也存在差异。

7.结论与启⽰

7.1.结论

基于一个夫妻间的合作博弈模型,本文发现生育会增加夫妻间合作均衡的租 值,并降低妻子的外部选择价值,从而导致丈夫对妻子施加更多的家庭暴力。基 于上述理论,本文结合 1990-2010 年三次中国妇女社会地位调查、印度家庭与健 康调查(NFHS3-4)数据对生育对家暴的影响以及作用机制进行了探究,主要发 现了以下几点结论:

首先,生育使得家庭暴力的发生率上升。在中国和印度,随着生育数量的增 多,家暴发生率也不断上升。同时该影响在中印的城乡有不同差异,中国乡村生 育导致了更多的家暴,而印度城镇生育带来的家暴更多。随着时间推移,在中印, 生育对家暴发生率的影响都在不断降低。此外,本文分析了印度不同种姓生育对 家暴的影响,结果发现,印度高种姓群体中,生育对家暴的影响在逐渐减少,这 可能是因为印度高种姓群体违法成本较高,且多集中于北方邦,该区域反家庭暴 力的民间组织较为活跃。

其次,生育对家庭暴力的影响是动态的。在中国,生育后的第一年和第二年, 家暴概率下降,而第三年开始家暴发生率上升,该影响可以持续到生育后的第八 年。而在印度,生育后家庭暴力的发生率开始下降,但该影响在不同群体中存在 异质性。

第三,生育对家庭暴力的影响是通过降低女性外部选择导致的。生育降低了 女性在劳动市场的参与情况,例如就业率下降,以及收入减少。本文用生育后女 性的劳动参与率下降幅度构建了“母职惩罚”这一变量,量化了生育对女性外部 选择的影响程度,并发现:在“母职惩罚”较高的地区,生育导致了更多的家庭 暴力。

第四,生育对家庭暴力的作用受到社会文化背景的影响。在中国,传统文化 盛行的地区,生育带来了更多的家庭暴力;而在宗族文化较为普遍的地区,生育 对家庭暴力的影响则更多的取决于头胎性别。在印度受教育程度较高的群体中, 生育对于家庭暴力的影响类似于中国的全样本,同样也是生育带来了更多的家暴。 在受教育程度较高的人群中,母职惩罚的影响没有明显异质性,但低种姓群体会 因为生育遭到更多的家庭暴力。

7.2.政策启示

第一,加强家暴法律建设,强化家暴惩治力度。加强家庭暴力相关法律的建 设,包括立法、司法解释和执法等方面的完善,提高家暴的法律惩治力度。通过 明确的法律规定和严格的司法程序,增加施暴者家暴成本,有效降低家庭暴力的 发生频率。施暴者的家暴效益将大幅减少,从而减少了他们施暴的动机和行为。

第二,构建社会救助网络,确保家暴救济渠道。构建全面的社会救助网络, 为家庭暴力受害者提供多样化的救济渠道和支持服务。通过建立安全庇护所、心 理咨询中心、法律援助机构等,为受害者提供及时有效的帮助和保护。受害者可 以更加安全地脱离暴力环境,重新获得生活的控制权。

第三,完善离婚法律机制,提供家暴逃离路径。完善离婚法律机制,为受到 家庭暴力侵害的妇女提供安全逃离的路径。通过简化离婚手续、明确保护受害者 权益的法律条款等措施,让受害者可以更加便捷地结束暴力关系。一方面,明确 了婚姻关系结束的威胁点,使得女性婚内议价权提升,由此家暴减少;另一方面, 通过完善离婚法律机制,可以让受害者更方面的结束暴力关系,减少受到的伤害。

第四,提供更多生育支持,建立生育友好社会。加大对生育的政策支持力度, 为妇女提供更加全面的生育支持和保障,由社会和政府承担部分育儿责任,帮助 妇女尽快回到就业岗位。同时,减少女性因为生育带导致的外部选择下降,维护 女性劳动者的合法权益,保障女性劳动者的职业发展可以尽可能的少受到生育影 响,进而减少家暴发生。

第五,破除传统性别规制,倡导性别平等规范。积极推进性别平等意识和规 范,破除传统的性别规制和歧视,建立平等的两性关系。通过加强教育宣传、推 动法律法规的完善等手段,倡导男女平等、相互尊重的家庭关系模式。这样一来, 不仅可以降低女性生育后劳动参与受到的影响,还能够提高丈夫对妻子的尊重和 关爱,进而减少家庭暴力的发生。

参考⽂献

[1] 陈友华,孙永健.积极老龄化:理念、局限与拓展[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2024,46(01):113-126. [2] 王林辉,钱圆圆,宋冬林,董直庆.机器人应用的岗位转换效应及就业敏感性群体特征——来自微观个体层面的经验证据[J].经济研究,2023,58(07):69-85. [3] 马金虎.论当前家庭暴力的根源与防治[J].北京政法职业学院学报,2023,(02):65-70. [4] 席艳乐,刘益冰,尹湲湲.家庭内部议价能力研究进展[J].经济学动态,2023,(01):144-160. [5] 彭争呈,邹红,宋泽.多孩生育政策抑制了女性就业吗——基于单独二孩政策的研究[J].经济学动态,2023,(01):89-105. [6] 林建军.人身安全保护令的性质与内容[J].法律适用,2022,(07):34-42. [7] 陈洪磊,陈明静.《反家庭暴力法》司法适用效果实证观察——基于 3,961 份裁判文书的整理分析[J].人权研究,2022,(02):105-124. [8] 陈卫,董浩月,刘金菊.生育对中国女性工资率的影响:基于队列视角的分析[J].统计研究,2022,39(05):119-133. [9] 何晖, 王凌林. 印度反家庭暴力的实践与成效[J]. 现代世界警察, 2022, (11): 58-64. [10] 鄢 伟 波 , 安 磊 . 中 国 女 性 劳 动 供 给 为 何 降 低 : 来 自 流 动 人 口 的 证 据 [J]. 世 界 经济,2021,44(12):104-130. [11] 詹鹏,毛逸波,李实.城镇女性劳动供给长期趋势研究:来自教育扩张和生育行为的解释[J].中国工业经济,2021,(08):56-74. [12] 陈卫,张凤飞,刘金菊.2012-2016 年中国生育水平估计——基于邦戈茨新中间变量模型[J].人口与发展,2021,27(04):65-73. [13] 于也雯,龚六堂.生育政策、生育率与家庭养老[J].中国工业经济,2021,(05):38-56. [14] 张抗私,谷晶双.生育对女性就业的影响研究[J].人口与经济,2020,(05):19-29. [15] 李月,成前,闫晓.女性劳动参与降低了生育意愿吗?——基于子女照护需要视角的研究[J].人口与社会,2020,36(02):90-99. [16] 王群勇,赵玮.美貌与权利——来自中国家庭的微观证据[J].南开经济研究,2019,(06):181-198+218. [17] 江求川,代亚萍.照看子女、劳动参与和灵活就业:中国女性如何平衡家庭与工作[J].南方经济,2019,(12):82-99. [18] 郑真真.20 世纪 70 年代妇女在生育转变中的作用——基于妇女地位、劳动参与和家庭角度的考察[J].妇女研究论丛,2019,(03):5-13. [19] 张琳,张琪.我国青年女性生育状况对劳动参与决策的影响——基于 CLDS 数据的分析[J].中国青年研究,2019,(05):49-56+63. [20] 雷鸣,邓宏图,吕长全,齐秀琳.孝道、宗族、社群和市场——传统中国孝道社会实践的经济逻辑[J].经济学(季刊),2018,17(02):471-498. [21] 张川川,马光荣.宗族文化、男孩偏好与女性发展[J].世界经济,2017,40(03):122-143. [22] 申秋红.印度人口发展状况与人口政策[J].人口学刊,2014,36(01):24-31. [23] 陆旸,蔡昉.调整人口政策对中国长期潜在增长率的影响[J].劳动经济研究,2013,1(01):35-50. [24] 魏宁,苏群.生育对农村已婚妇女非农就业的影响研究[J].农业经济问题,2013,34(07):30-34. [25] 罗杰.家庭暴力立法与实践研究[D]. 西南政法大学, 2012. [26] 沈可, 王丰,蔡泳.国际人口政策转向对中国的启示[J].国际经济评论,2012,(01):112-122+6. [27] 张川川.子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响[J].人口与经济,2011,(05):29-35. [28] 陈敏.关于家庭暴力认定难的思考[J].法律适用,2009,(02):76-79. [29] 彭 玉 生 . 当 正 式 制 度 与 非 正 式 规 范 发 生 冲 突 : 计 划 生 育 与 宗 族 网 络 [J]. 社会,2009,29(01):37-65+224-225. [30] 杜凤莲.家庭结构、儿童看护与女性劳动参与:来自中国非农村的证据[J].世界经济文汇,2008,(02):1-12. [31] 丁赛,董晓媛,李实.经济转型下的中国城镇女性就业、收入及其对家庭收入不平等的影响 [J].经济学(季刊),2007,(04):1319-1338. [32] 齐良书.议价能力变化对家务劳动时间配置的影响——来自中国双收入家庭的经验证据 [J].经济研究,2005,(09):78-90. [33] 李 华 . 不 放 弃 追 诉 政 策 — — 国 家 介 入 家 庭 暴 力 的 价 值 选 择 [J]. 环 球 法 律 评论,2004,(01):112-117. [34] 赵文琛.论生育文化[J].人口研究,2001,(06):70-74. [35] Aizer A. The Gender Wage Gap and Domestic Violence[J]. The American Economic Review,2010, 100(4): 1847-1859. [36] Anderberg D, Rainer H, Wadsworth J, et al. Unemployment and Domestic Violence: Theory and Evidence[J]. Economic Journal, 2016, 126(597): 1947-1979. [37] Anderberg D, Rainer H. Economic abuse: A theory of intrahousehold sabotage[J]. Journal of Public Economics, 2013, 97: 282-295. [38] Anderson S, Genicot G. Suicide and property rights in India[J]. Journal of Development Economics, 2015, 114: 64-78. [39] Arenas-Arroyo E, Fernandez-Kranz D, Nollenberger N. Intimate partner violence under forced cohabitation and economic stress: Evidence from the COVID-19 pandemic[J]. Journal of Public Economics, 2021, 194: 104350. [40] Bowlus A J, Seitz S. Domestic violence, employment, and divorce[J]. International Economic Review, 2006, 47(4): 1113-1149. [41] Brassiolo P. Domestic Violence and Divorce Law: When Divorce Threats Become Credible[J].Journal of Labor Economics, 2016, 34(2): 443-477. [42] Bulte E, Lensink R. Women's empowerment and domestic abuse: Experimental evidence from Vietnam[J]. European Economic Review, 2019, 115: 172-191. [43] Card D, Dahl G B. Family Violence and Football: The Effect of Unexpected Emotional Cues on Violent Behavior[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2011, 126(1): 103-143. [44] Card D, Dahl G B. Family Violence and Football: The Impact of Unexpected Emotional Cues on Violent Behavior[J]. Quarterly Journal of Economics 2011, 126(1): 103-143. [45] Caridad Bueno C, Henderson E A. Bargaining or Backlash? Evidence on Intimate Partner Violence from the Dominican Republic[J]. Feminist Economics, 2017, 23(4): 90-116. [46] Cesur R, Sabia J J. When War Comes Home: The Impact of Combat Service on DomesticViolence[J]. Review of Economics and Statistics, 2016, 98(2): 209-225. [47] Chen Y, Fang H. The long-term consequences of China's Later, Longer, Fewer campaign in old age[J]. Journal of Development Economics, 2021, 151: 102664. [48] Chen Z, Ma C, Sinclair A J. Banking on the Confucian Clan: Why China Developed Financial Markets so Late[J]. The Economic Journal, 2022, 132(644): 1378-1413. [49] Chin Y M, Cunningham S. Revisiting the effect of warrantless domestic violence arrest laws on intimate partner homicides[J]. Journal of Public Economics, 2019, 179: 104072. [50] Chin Y M. Male backlash, bargaining, or exposure reduction?: women's working status and physical spousal violence in India[J]. Journal of Population Economics, 2012, 25(1): 175-200. [51] Clemens M A. Violence, development, and migration waves: Evidence from Central American child migrant apprehensions[J]. Journal of Urban Economics, 2021, 124: 103355. [52] Coale A J, Chen S L. Basic data on fertility in the provinces of China, 1940-82[M]. Honolulu, HI: East-West Population Institute, East-West Center, 1987. [53] Currie J, Mueller-Smith M, Rossin-Slater M. Violence While in Utero: The Impact of Assaults during Pregnancy on Birth Outcomes[J]. Review of Economics and Statistics, 2022, 104(3):525-540. [54] Dai M, Huang W, Zhang Y. How do households adjust to tariff liberalization? Evidence from China’s WTO accession[J]. Journal of Development Economics, 2021, 150: 102628. [55] Diaz J J, Saldarriaga V. (Un)Conditional Love in the Time of Conditional Cash Transfers: The Effect of the Peruvian JUNTOS Program on Spousal Abuse[J]. Economic Development and Cultural Change, 2022, 70(2): 865-899. [56] Diaz J J, Saldarriaga V. A drop of love? Rainfall shocks and spousal abuse: Evidence from rural Peru[J]. Journal of Health Economics, 2023, 89: 102739. [57] Doepke M, Kindermann F. Bargaining over Babies: Theory, Evidence, and Policy Implications[J]. THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 2019, 109(9). [58] Dong X. Intrahousehold property ownership, women's bargaining power, and family structure[J]. Labour Economics, 2022, 78: 102239. [59] Dugan L, Nagin D S, Rosenfeld R. Explaining the Decline in Intimate Partner Homicide: The Effects of Changing Domesticity, Women's Status, and Domestic Violence Resources[J]. Homicide Studies, 1999, 3(3): 187-214. [60] Dugan L, Nagin D S, Rosenfeld R. Explaining the Decline in Intimate Partner Homicide: The Effects of Changing Domesticity, Women's Status, and Domestic Violence Resources[J]. Homicide Studies, 1999, 3(3): 187-214. [61] Dyer J, Shapiro J. Pumps, prosperity and household power: Experimental evidence on irrigation pumps and smallholder farmers in Kenya[J]. Journal of Development Economics, 2023, 163: 103034. [62] Erten B, Keskin P. Breaking the Cycle? Education and the Intergenerational Transmission of Violence[J]. Review of Economics and Statistics, 2020, 102(2): 252-268. [63] Erten B, Keskin P. Female employment and intimate partner violence: Evidence from Syrian Refugee inflows to Turkey[J]. Journal of Development Economics, 2021, 150: 102607. [64] Erten B, Keskin P. For Better or for Worse?: Education and the Prevalence of Domestic Violence in Turkey[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2018, 10: 64-105. [65] Eswaran M, Malhotra N. Domestic violence and women's autonomy in developing countries: theory and evidence[J]. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 2011, 44(4): 1222-1263. [66] Fan Y, Yi J, Yuan Y, et al. The glorified mothers of sons: Evidence from child sex composition and parental time allocation in rural China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2018, 145: 249-260. [67] Farmer A, Tiefenthaler J. An Economic Analysis of Domestic Violence[J]. Review of Social Economy, 1997, 55(3): 337-358. [68] Garg P, Das M, Goyal L D, et al. Trends and correlates of intimate partner violence experienced by ever-married women of India: results from National Family Health Survey round III and IV[J]. BMC Public Health, 2021, 21(1): 2012. [69] Grossbard S. The Marriage Motive: A Price Theory of Marriage: How Marriage Markets Affect Employment, Consumption, and Savings[M]. New York, NY: Springer New York, 2015. [70] Gu X, Li H, Peng L. The anti-domestic violence law and women's welfare: Evidence from a natural experiment in China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2022, 202: 1-16. [71] Guarnieri E, Rainer H. Colonialism and female empowerment: A two-sided legacy[J]. Journal of Development Economics, 2021, 151: 102666. [72] Guo R. A Theory of Differential Fertility under Filial Piety[J]. [73] Heath R, Hidrobo M, Roy S. Cash transfers, polygamy, and intimate partner violence: Experimental evidence from Mali[J]. Journal of Development Economics, 2020, 143: 102410. [74] Henke A, Hsu L chi. The gender wage gap, weather, and intimate partner violence[J]. Review of Economics of the Household, 2020, 18(2): 413-429. [75] Hidrobo M, Fernald L. Cash transfers and domestic violence[J]. Journal of Health Economics 2013, 32(1): 304-319. [76] Hortaçsu A, Hwang S I M, Mathur D. Monetary incentives on inter-caste marriages in India: Theory and evidence[J]. Journal of Development Economics, 2019, 141: 102371. [77] Hsu L, Henke A. Intimate Partner Violence[M]. Cham: Springer International Publishing, 2022: 1-23. [78] Huang W, Lei X, Sun A. Fertility Restrictions and Life Cycle Outcomes: Evidence from the One-Child Policy in China[J]. The Review of Economics and Statistics, 2021: 1-17. [79] Huth-Bocks A C, Levendosky A A, Semel M A. The Direct and Indirect Effects of Domestic Violence on Young Children's Intellectual Functioning[J]. Journal of Family Violence, 2001. [80] Iyengar R. Does the certainty of arrest reduce domestic violence? Evidence from mandatory and recommended arrest laws[J]. Journal of Public Economics, 2009, 93(1-2): 85-98. [81] Jensen R, Oster E. The Influence of Cable Television on Women's Status in India[J]. Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(3): 1057-1094. [82] Kleven H. The Geography of Child Penalties and Gender Norms: A Pseudo-Event Study Approach[J]. 2022: w30176. [83] Koenen K C, Moffitt T E, Caspi A, et al. Domestic violence is associated with environmental suppression of IQ in young children[J]. Development and Psychopathology, 2003, 15(2): 297-311. [84] La Mattina G. Civil conflict, domestic violence and intra-household bargaining in post-genocide Rwanda[J]. Journal of Development Economics, 2017, 124: 168-198. [85] Lundberg S, Pollak R A. Separate Spheres Bargaining and the Marriage Market[J]. Journal of Political Economy, 1993, 101(6): 988-1010. [86] Manser M, Brown M. Marriage and Household Decision-Making: A Bargaining Analysis[J]. International Economic Review, 1980, 21(1): 31. [87] McElroy M B, Horney M J. Nash-Bargained Household Decisions: Toward a Generalization of the Theory of Demand[J]. International Economic Review, 1981, 22(2): 333. [88] McElroy M B, Horney M J. Nash-Bargained Household Decisions: Toward a Generalization of the Theory of Demand[J]. International Economic Review, 1981, 22(2): 333. [89] Menon S. The effect of marital endowments on domestic violence in India[J]. Journal of Development Economics, 2020, 143: 102389. [90] Miller A R, Segal C, Spencer M K. Effects of COVID-19 shutdowns on domestic violence in US cities[J]. Journal of Urban Economics, 2022, 131: 103476. [91] Miller A R, Segal C. Do Female Officers Improve Law Enforcement Quality? Effects on Crime Reporting and Domestic Violence[J]. Review of Economic Studies, 2019, 86(5): 2220-2247. [92] Molina T, Tanaka M. Globalization and Female Empowerment: Evidence from Myanmar[J]. Economic Development and Cultural Change, 2023. [93] Palmer C, Phillips D C, Sullivan J X. Does emergency financial assistance reduce crime?[J]. Journal of Public Economics, 2019, 169: 34-51. [94] Peterman A, Valli E, Palermo T. Government Antipoverty Programming and Intimate Partner Violence in Ghana[J]. Economic Development and Cultural Change, 2022, 70(2): 529-566. [95] Pollak R A. An intergenerational model of domestic violence[J]. Journal of Population Economics, 2004, 17(2): 311-329. [96] Ramos A. Household Decision Making with Violence: Implications for Conditional Cash Transfer Programs[J]. [97] Roy S, Hidrobo M, Hoddinott J, et al. Transfers, Behavior Change Communication, and Intimate Partner Violence: Postprogram Evidence from Rural Bangladesh[J]. Review of Economics and Statistics, 2019, 101(5): 865-877. [98] Schneider D, Harknett K, McLanahan S. Intimate Partner Violence in the Great Recession[J]. DEMOGRAPHY, 2016, 53(2): 471-505. [99] Stevenson B, Wolfers J. Bargaining in the Shadow of the Law: Divorce Laws and Family Distress[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2006, 121(1): 267-288. [100]Sun A, Zhao Y. Divorce, abortion, and the child sex ratio: The impact of divorce reform in China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 120: 53-69. [101]Tauchen H V, Witte A D, Long S K. Domestic Violence: A Nonrandom Affair[J]. International Economic Review, 1991, 32(2): 491. [102]Tauchen H, Witte A, Long S. Domestic Violence - a Nonrandom Affair[J]. International Economic Review, 1991, 32(2): 491-511. [103]Terror as a Bargaining Instrument: A Case Study of Dowry Violence in Rural India[J]. The American Economic Review, 2024. [104]Tur-Prats A. Family Types and Intimate Partner Violence: A Historical Perspective[J]. Review of Economics and Statistics, 2019, 101(5): 878-891. [105]Wilson W W, Haiges R, Christe K. Contents Lists Available at Sciencedirect[J]. 2023. [106]Zhang Y, Breunig R. Female breadwinning and domestic abuse: evidence from Australia[J]. Journal of Population Economics, 2023, 36(4): 2925-2965. [107]Zhou D, Li X, Su Y. The Impacts of Education on Domestic Violence: Evidence from China[J]. Applied Economics, 2021, 53(58): 6702-6720.

致谢

2023 年 8 月初的一个晚上,因为中暑被折腾进中南医院急诊的我正坐在诊 室门口等 CT 结果,120 的救护车呜啦呜啦的送来一个满头是血的女人,进入诊 室清创后,整个急症部的走廊里回荡着那个女子凄厉的惨叫和不断的咒骂,半敞 着的门口站着一个个头不高,打扮斯文的男人,畏畏缩缩的拿着医院的缴费单子, 焦急的朝着诊室里面张望。在从诊室里传出的咒骂中,我拼凑出了整个故事的经 过:因为和老公的妈妈发生了争执,于是这个女人被她的老公打进了医院急救室。 我想用激烈的言辞批评门口那个畏畏缩缩的男人,却看到在女人走出诊室后,一 边推搡男人一边说道你得给我买个新手机才行。那一瞬间我不知道该怎样评判这 个故事当中的每一个人。